カラフルな魚拓を作りたい!どんな順番で作ればいい?

魚の姿を残せる魚拓(ぎょたく)

魚拓とは

大物を釣った場合などに、墨などで記念に残したのが始まりで、200年近く前から行われているそうです。

花は押し花のようにすれば保存できますが、立体的で鮮度落ちが速い魚は保存が難しく、なるべく手軽に簡単な方法で証拠を残すには・・・と

魚拓に必要なモ

食紅等の食用色素、ふで、歯ブラシ(ぬめり取り)、半紙(転写用)、新聞紙(汚れぬように)、ティッシュ

食べる場合:キッチンバサミ、アルミホイル

魚拓の作り方

ザックリとした進め方は下記の通りです。が、それぞれポイントがあります。魚以外にタコやイカでも作成可能なので、考え方を覚えてチャレンジしてみてください。

魚を用意する

釣っても買っても構いません。準備した紙の大きさも考えながら魚種を選びましょう。

洗いながら、ぬめりを取る

乾燥後に匂わないように、体の表面やヒレのぬめりを歯ブラシでしっかりとこすります。

↑ウロコ付近をガシガシ。ウロコは取らずに残しておきます。

↑ヒレを広げてゴシゴシ。ヒレ部分も転写できますが、チョットコツが必要です。

最初はヒレを広げずにチャレンジでいいでしょうが、どちらの場合も、ぬめりは取りましょう!

海水のバイキンが残らぬように、水道水でしっかりとぬめりを流します。

保育園などでチャレンジする場合等には特に重要です。

水分を拭き取る

キッチンペーパーやティッシュで水分を拭き取ります。色がにじみ難くなります。

魚を固定する

色が周りにつかぬよう、新聞紙などの上に魚を置き、ティッシュなどで転がらないように固定します。転写するので、顔は左側に。

シッポ部分等は少し上に上げて、ティッシュに色が付かないようにします。

横から見るとゼイゴがカッコいい!

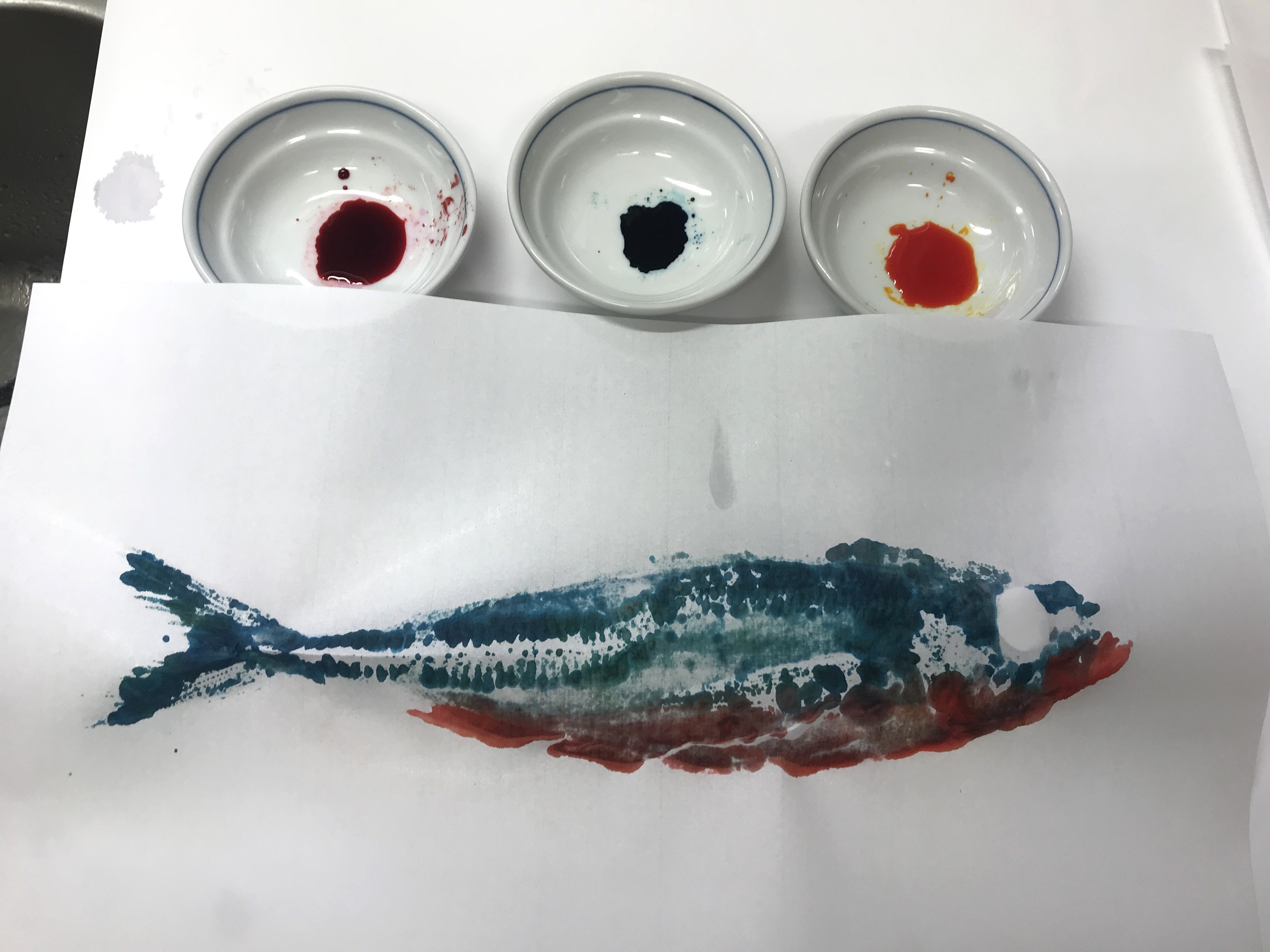

魚に色を付ける

筆で塗るように色を付塗ります。後で魚を食べたい場合は食紅で。お湯で筆を殺菌してからだと安心です。

背中を濃く、お腹は薄い色にすると魚っぽくなります。

↓目には色を塗らないか、目の大きさの紙を置くことで、最後に画竜点睛!

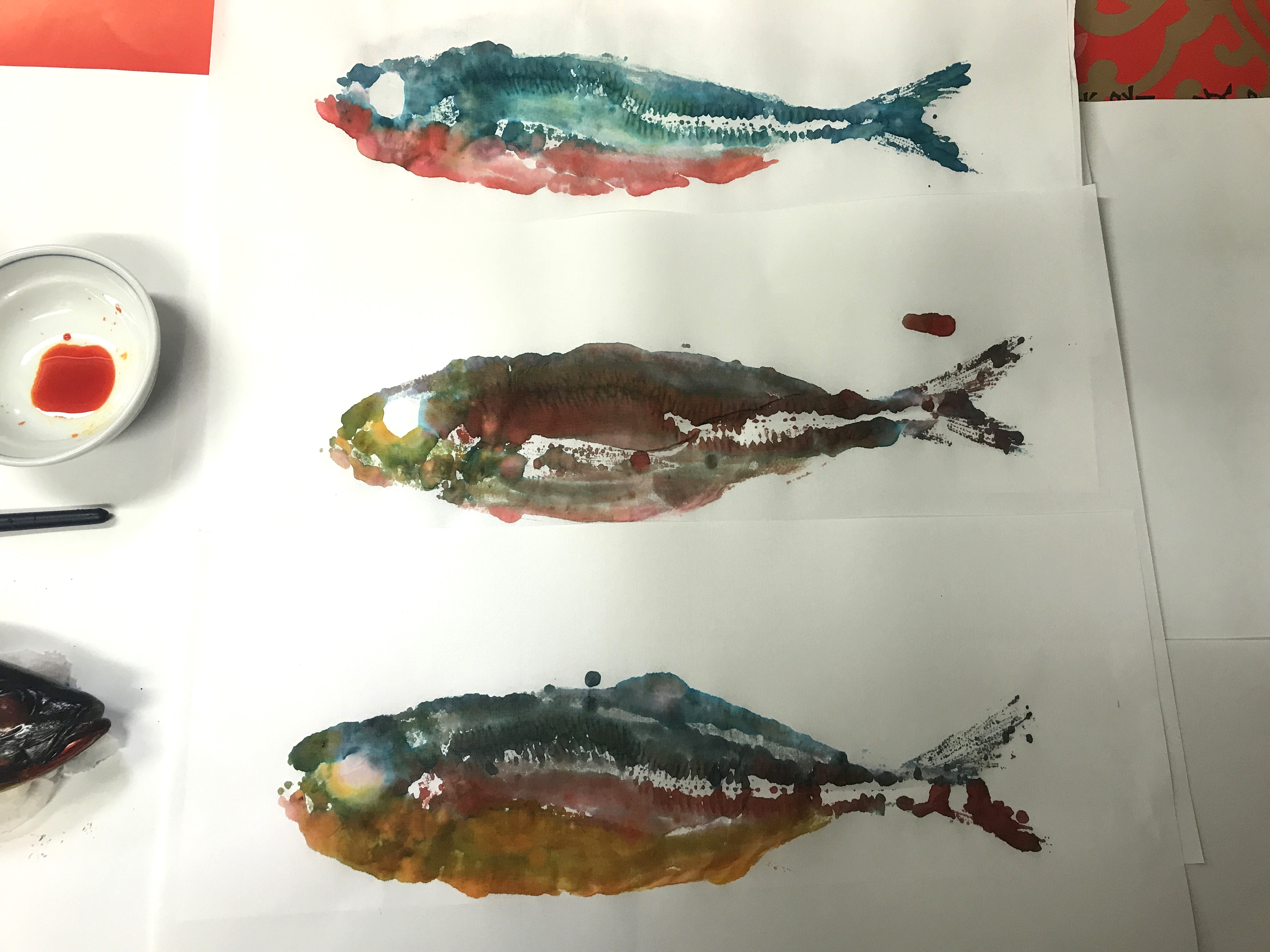

転写する

半紙を上にかぶせながら指で押し付けるように紙に色を写します。

何度か転写すると、転写しにくい場所や、鼻の穴など水分が吸われて紙にボテッと写ってしまう部分がわかるので、色付けの時に多めに塗ったり、薄めに塗ったりします。

二枚の半紙がおススメ。そして、魚によって鋭いウロコやヒレがあるので、頭からはがしていくと破けにくいです。

乾燥させる

魚からはがした半紙を乾かします。

失敗例 イロイロ・・・

実際にチャレンジしながら腕を上げていきましょう!

×転写後、頭が右になった

×魚が大きすぎた+色が薄すぎた

×筆の色が写ってしまった。

×シッポ近くのティッシュが邪魔!

×乾かしている時に、開きの水分がポタっと落ちた!

魚拓後の魚は食べられる??

自宅で体験した場合、30分程度なら、焼いて食べてもいいでしょう。

シンクでハサミを使って内臓とエラを取り、水道水で内臓と海のバイキンを落としながら、色素もなるべく落とす!↓ここまでが限界。

しっかり加熱の開きがいいかな?

↓右側は通常の開き。左側が色素で怪しい色になったアジ。皮は無理して食べないでいいかな。

学校等で数十人がチャレンジする場合、食用ではない墨汁で体験する場合、時間が長くて魚が傷みそうな場合等は、かわいそうですがサヨウナラ!という場合もあるでしょう。

その分、お魚のことをよく知って、お店で買って食べてみたい!と感じてほしいです。

魚拓作りで丸魚を触った経験を積むことで、お店で買う事も怖くなくなるハズ!

そして、どんな魚でも「こちら」を例に買ってさばいてください!

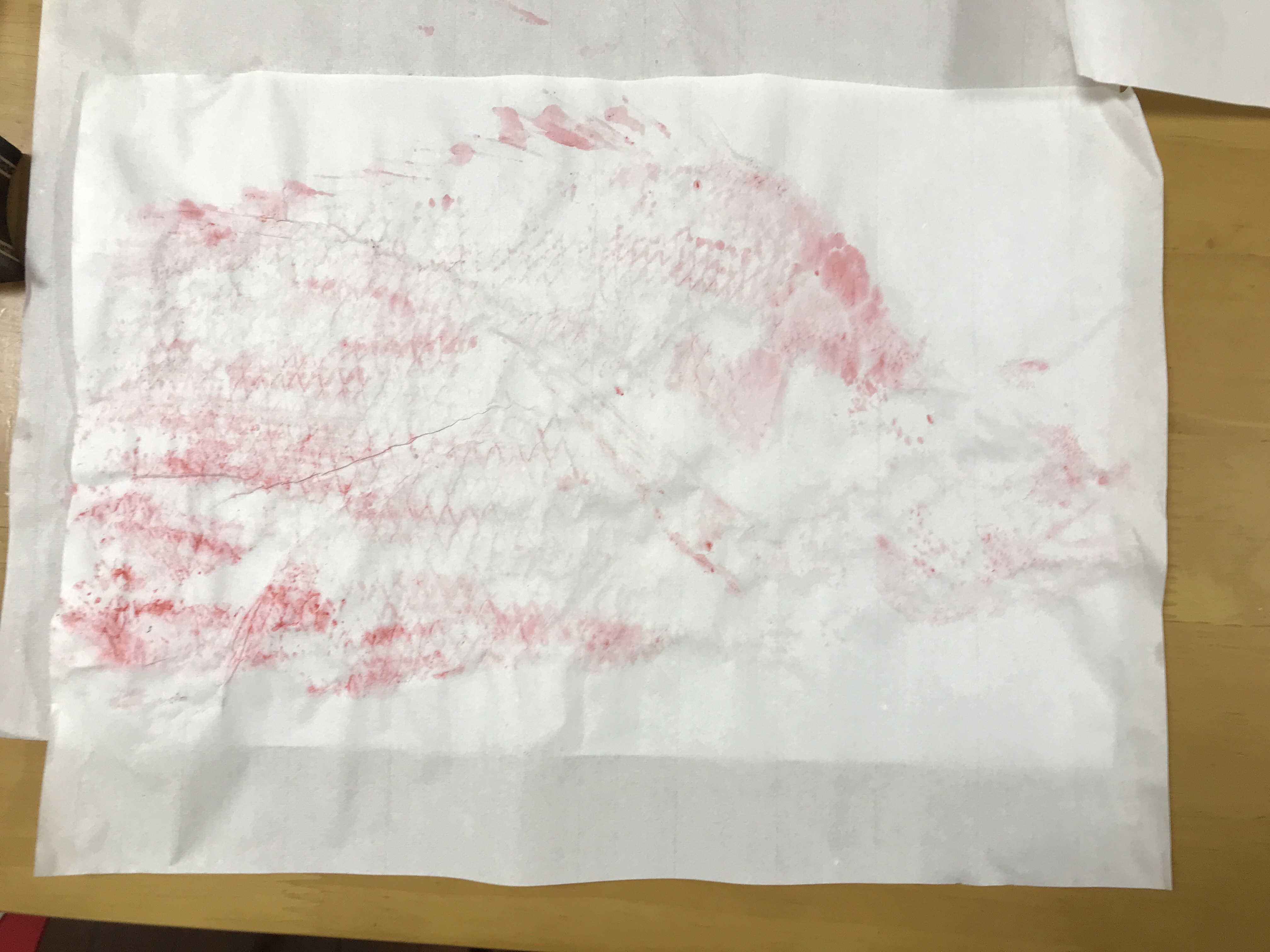

番外編 ウロコに色付け!

ウロコに色素を付けて・・・

大まかに水分を拭いて・・・

少し重しを乗せて乾かすと・・・

乾いたウロコが真っ赤に!

なんだかキレイ。

※お皿の傷に色素が浸み込み、取れなくなることも。注意!