魚の切り身を上手に食べたい・食べさせたい。 魚の骨はドコにある?

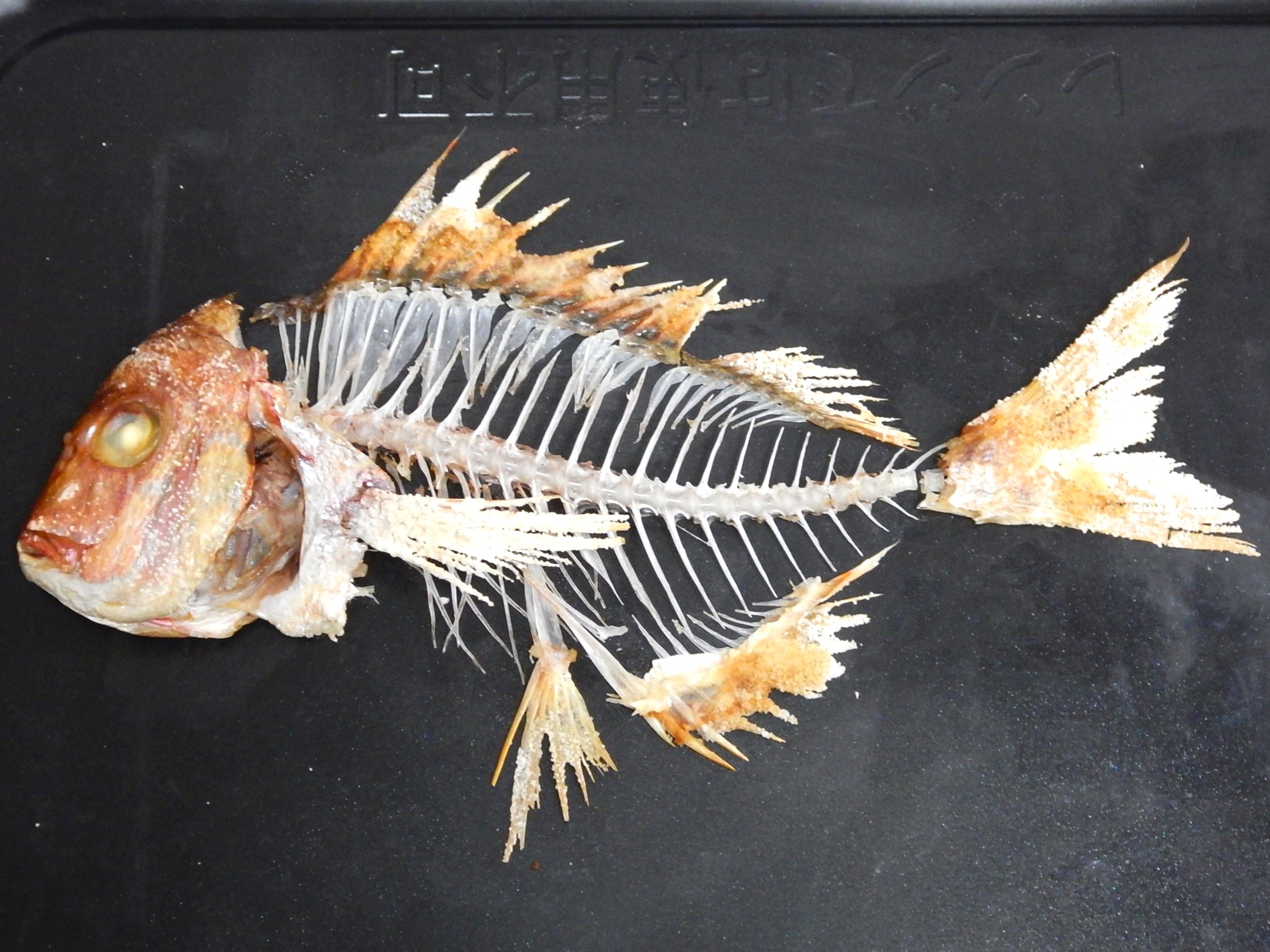

魚の骨はどこにある?

①背骨 頭からしっぽまで中心にある骨。

②肋骨(ロッコツ・あばら骨)お腹(内臓)を守っている骨。

③ヒレの根元 木の根のように身に入り込んでいます。

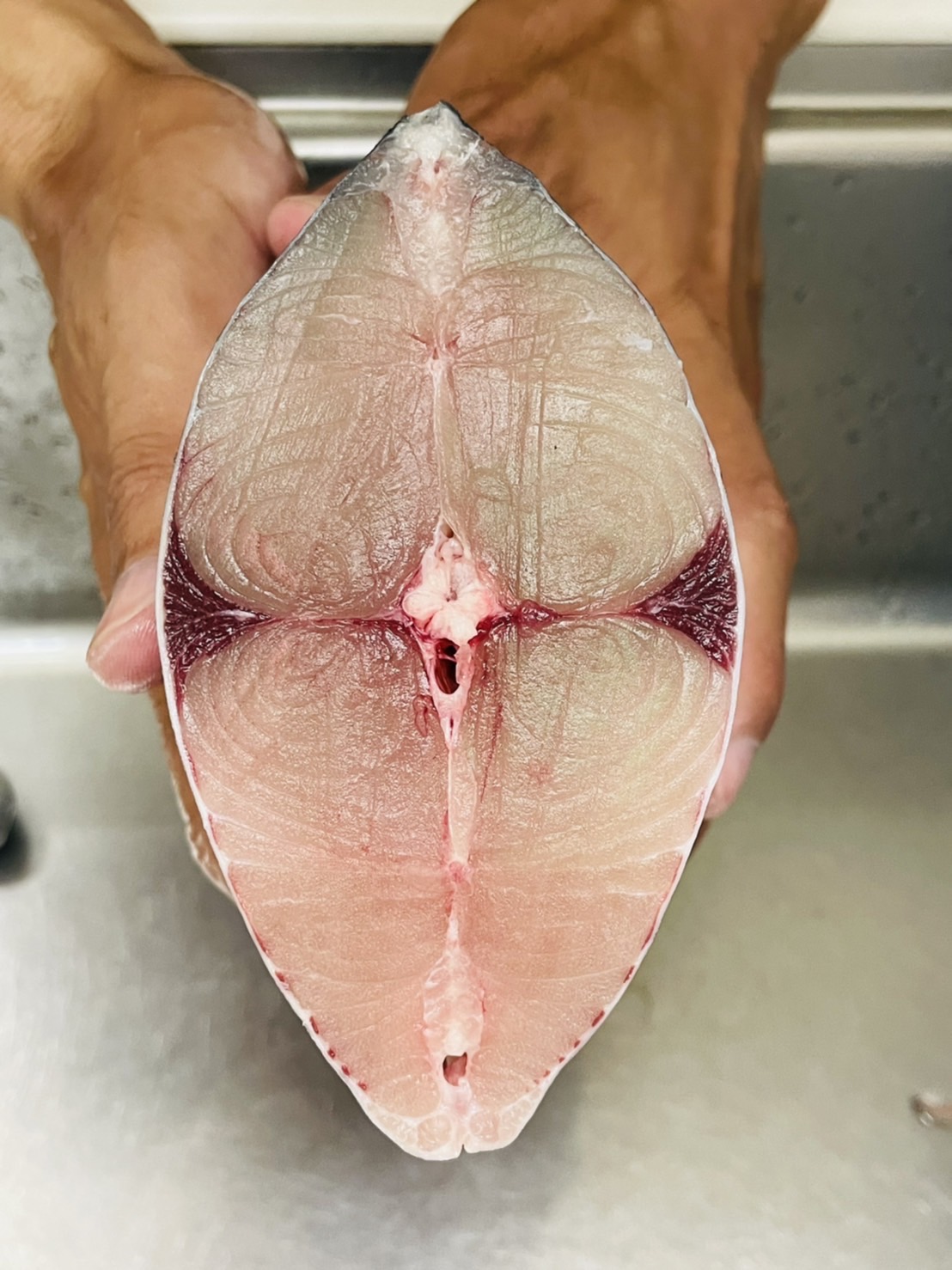

④血合い骨 背骨の横側にあります。切り身で見つかる部分です。

↓指で触っている所から右側の、色が変わっているあたりまでにある骨です。

骨をノドに刺さない方法

慣れるまでは、魚の身を少しずつ口に入れてしっかり噛みます。

すると、骨が歯に当たるので指で骨だけお皿に置きましょう。

慣れてきたら・・・・

①食べる前に、目で見える骨をハシで取る。(バラバラに置くと、骨が身に混ざるのでまとめる!)。

②骨がありそうな場所は少しずつ食べる。骨が少ない背中はバクっと食べると速く食べられる!

③口の中の骨は、お箸で取り出すと、ちょっと上品になる!

切り身が魚のどの部分だったかを考えるのが、上手に食べるコツ

丸魚から頭や骨をある程度取った状態の切り身は、魚の種類や大きさ、切り方によって形も位置も違います。

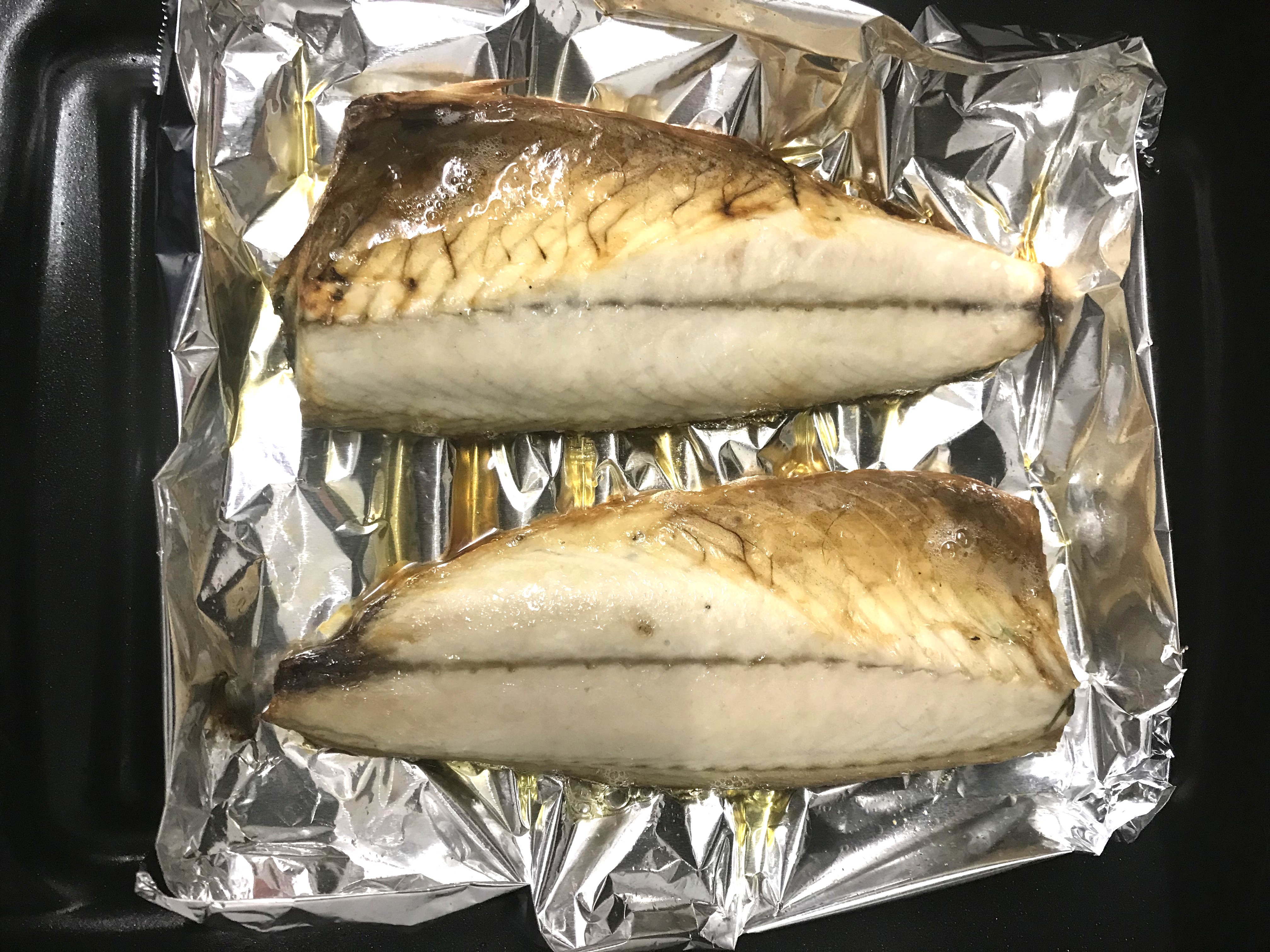

↓サバの三枚おろしを焼いたら、アバラ骨がわかりやすい!

黒っぽい線のあたりの血合い骨にも注意です。

さらに小さく切られた切り身は、皮の色、内臓が入っていた凹みを見つけると、魚のどの場所なのか想像すると食べやすくなります。

魚の皮(海の水があたっている場所)が上になっている場合は、骨が見えないので、ひっくり返すと骨が見つかりやすくなります。

その切り身、魚の背側?腹側? あぶらのノリは腹側!

基本的に背側は黒っぽく、腹側は白です。敵や餌から見つかりにくいのです。

そのため、皮目の色から、黒っぽいと背中側、白っぽいと腹側がわかります。

左が黒カレイ、真ん中がブリ、右はカジキ

魚好きは知っているので、自分好みの切り身を選んで買っています。

ブリの上二皿が背中側、下2皿が腹側です。どちらを選びますか??

その切り身、さかなの頭側?シッポ側?

内臓があった部分はへこんでいます。へこんでいない場合はシッポ側です。

サワラ。 どの魚もシッポに近づくと内臓が無いので空間も肋骨もありません。

ナメタガレイ。卵が見える右側が腹側、左側が背中側。卵が小さくなっている奥がシッポ側、手前が頭側。

卵が多いところを買いたい!でも、奥は卵が少ない分、身は厚く切られています。

魚屋さんが考えて切り分けて公平にしています。

卵が好きなら手前、身が好きな人は奥を買っていたりします。

食べ方ヒント

骨の位置や方向が予想できたら、上手にかじって、まとめてとることもできます。

↓骨を噛み切ると骨の数が倍に増えるので、骨を噛み切らないようにすれば骨をまとめてとれる。

この状態にしてから、指で持っている左側の身を口に入れて、指やおはしで右側の骨を引っ張って取ると身だけが口に残って楽に食べられます。家ならこれでOK!

オマケ 問題①

鮭。お腹側はどちら??

上は左が腹、下は右が腹。皮の色とへこみ具合でわかります。

へこんでいる部分にはアバラボネがありそう。

両方とも下側の真ん中が太い背骨。そこから上に向かって血合い骨があるかな?と予想して食べます。

問題②

魚種と頭の方向、背と腹の向きがわかる?

縦じまがあるのでカツオ。下が頭、上が尾。右が腹で左が背中。

赤身だから火を通すと硬くなる事に注意して何を作ろう??

丸魚の食べ方

種類によって骨の数や長さが違うので、魚種ごとに食べ方は変わります。

お箸は、二本を動かす事ができるので、つまむ、広げる、刺す(皮を裂く、穴をあける:二本まとめると力が込めやすい)役割があります。

骨が多い魚の特徴をつかんで、お箸の特性をうまく使いこなして食べてください。

①皮をお箸で切ってはがして、お箸を広げながら身をほぐす。

②骨が無い部分を食べながら、骨をお皿の脇に寄せる。

③骨がある部分は少しずつ口の中で骨が無い事をチェックして飲み込む。

骨がありそうな部分は少しずつ、無い部分は口いっぱいに食べる、食べながらお箸を動かし続けて骨を探すと速く食べれるようになります。

また、飲み込んでからお箸を動かし始めると、時間がかかるので、お箸の使い方がうまい人は、いつもお箸を動かして、食べやすくしながら食べているのです。

※ホクホクの熱い焼きたては骨と身が離れやすく食べやすいです。

アジの食べ方は「こちら」