丸魚をキレイに食べたい! アジの塩焼き

丸魚に切れ目を入れて食べるのは・・上級者用??

真ん中に切れ目を入れる食べ方は、骨の位置が分かっている慣れた人向けで、初心者には難しいです。

家庭やお店など、食べる場所などによって正解はありませんが、喉に骨を刺さないように骨の位置を知り、しかも素早く食べて、無駄なくおいしく、さらに食べた後の美しさも紹介します。

アジの丸焼きでは、皮を食べない!骨より厄介なゼイゴが大変!

アジの背中からしっぽにかけて、ウロコがナイフのように進化したトゲトゲのゼイゴがあります。

口に入ると、骨より大変なので、慣れるまでは、皮は横によけましょう。

骨の場所を知りながら安全に食べる方法

①切れ目を入れて、皮を剥がす

最初にお箸で、背びれの上側の皮に切れ目を入れます(反対側から撮影しています)。

切れ目が入ったら、皮をお箸で持ち上げます。

皮が破けてもあきらめずに。指を使ってしまえ!

白い身が見えてきました。皮が切れていなかったらお箸で皮を破いたり穴を開けながら切れ目を広げて切っていきます。

三枚おろしで刃を入れる場所なので、さばいている気持になれますね。

引っ張りながら、お箸を使って、切れていない首の皮をザクザクと切ります。

皮が剥がれました(冷えていると皮がはがれにくいのでアツアツでどうぞ)。

手元から見るとこんな感じです。

茶色い部分は血が通っている部分で、赤身に近い部分です。

②食べやすい場所を食べる

背中、お腹のシッポ側の、骨が無い部分を食べました。

背びれ、しりびれの根元の骨を食べないように、背骨より上側の上半分(左半身)だけ食べます。

骨がバラバラになると食べにくくなるので、背骨などはつつかずに。

↓左下の白い身の下にはアバラ骨があり、中央の茶色部分には血合い骨があります。よく見ると血合い骨が右の方に2本ぐらい見えます。

※初めての人は、ここまででお父さんお母さんにパスするのも手です・・・が、あばら骨がある場所は、マグロで言う大トロ。おいしい部分です。頑張って!

③血合い骨をとる

血合い骨(ちあいぼね)は小さくて目立ちにくいので、慎重に。

お箸で刺している背骨の付近にあるので、茶色い部分をよく見ながら、お箸で潰すようにほぐします。

発見した骨は横によけて、骨が無いだろう!という身だけを少しずつ口に入れます。

↑上の写真と↓下の写真を見比べると、ほんの一口ずつとわかりますか?

血合い骨付近の身は、歯でしっかり噛んで、骨が歯に当たったらお皿に骨だけ取り出し、口の中に骨が無いのを確認して飲み込みます。飲み込んだら次の部分を口に入れます。

慣れると、目で見つける事ができて、口に入れる身の量が増えて早く食べられるようになります。

同じように茶色い部分を食べていくと、首の近くの血合い骨が無くなる部分まで食べきれました。

ついつい食べてしまったので、あばら骨が見えています。

分かりにくい血合い骨。どこにある?

血合い骨は、首の後ろからお尻の穴の位置ぐらいまで、背骨から生えています。

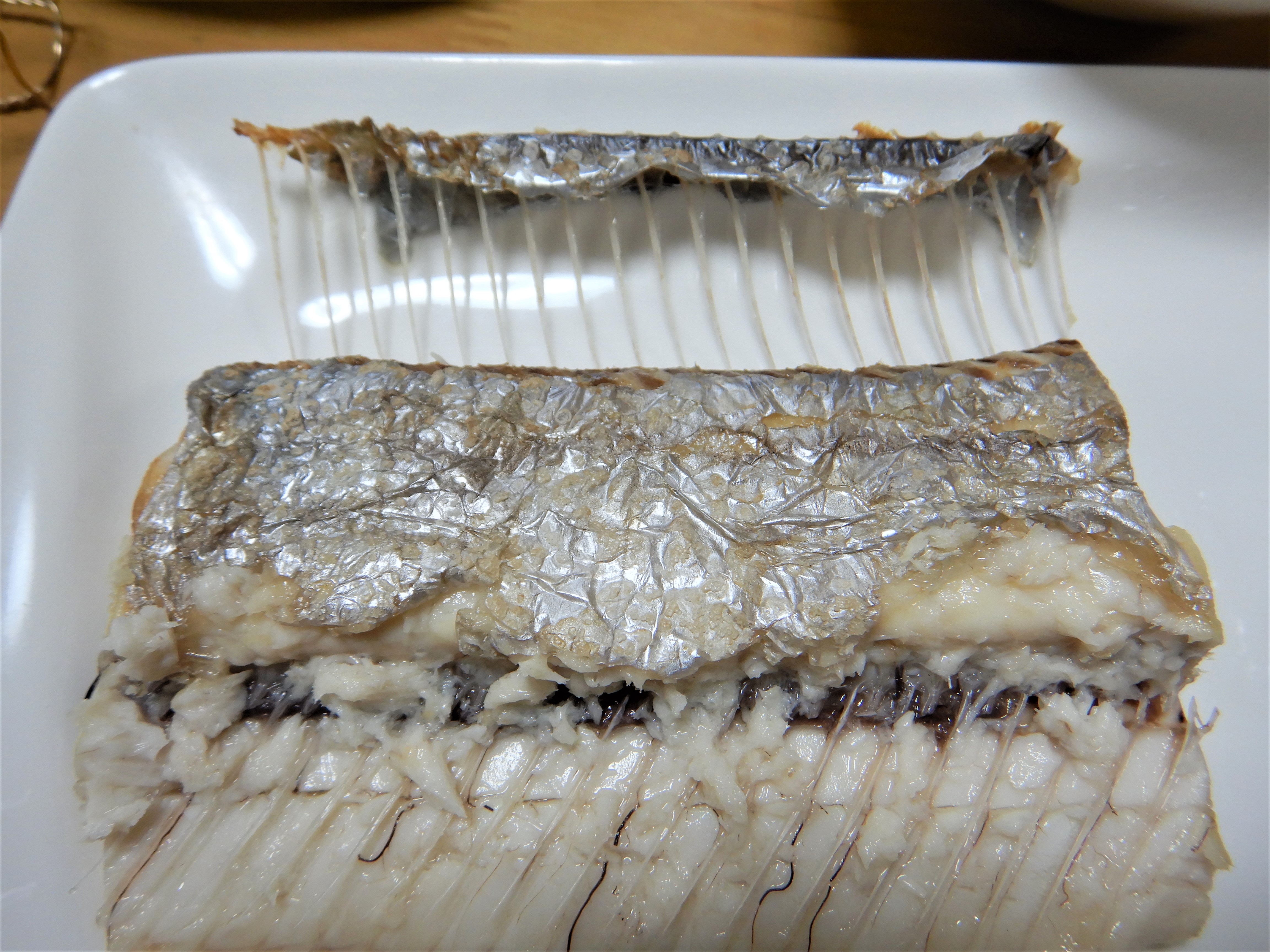

血合い骨は小さいので、気づかぬうちに飲んでしまう事があるので、気を付けるために三枚におろしたアジで詳しく見てみましょう。

↓あばら骨をすいて、血合い骨を10本弱真ん中の線付近から抜いて、皮を引くとおさしみになります。

緑の点が血合い骨を抜いた場所、緑の枠内が抜いた血合い骨、赤い丸がお尻の穴です。

魚によって多少変わりますが、大体お尻の穴付近までに生えています。

あばら骨もお尻の穴と口の間にあるので、丸魚を食べる時はお尻の穴の位置が分かっていると上手に食べる事ができるのです。

④あばら骨に注意しながら食べる

血合い骨より大きいので、間違って飲み込むことはほとんどない、あばら骨。周囲の身は、ほろっと取れます。

上から下に向かって細くなっているあばら骨は、箸で挟んで上から下に引っ張ると身がとれやすいです。

ある程度食べたら、あばら骨をお箸で抜いてもよし、お箸でとるのが難しい場合は、あばら骨を指で押さえて、箸で下に挟みながら身を食べてから骨を抜いても良し。

⑤カマを食べる

ムナビレの根元のカマ部分は、入り組んでいますが、細い骨は無いのでお箸で細かい身をつまみ取りながら食べます。

ココはさすがに指を使った方が素早く食べられます。

頭を押さえたりするので、左手の親指と人差し指の二本だけは使ってよし!ですかね。

半身が食べ終わりました。

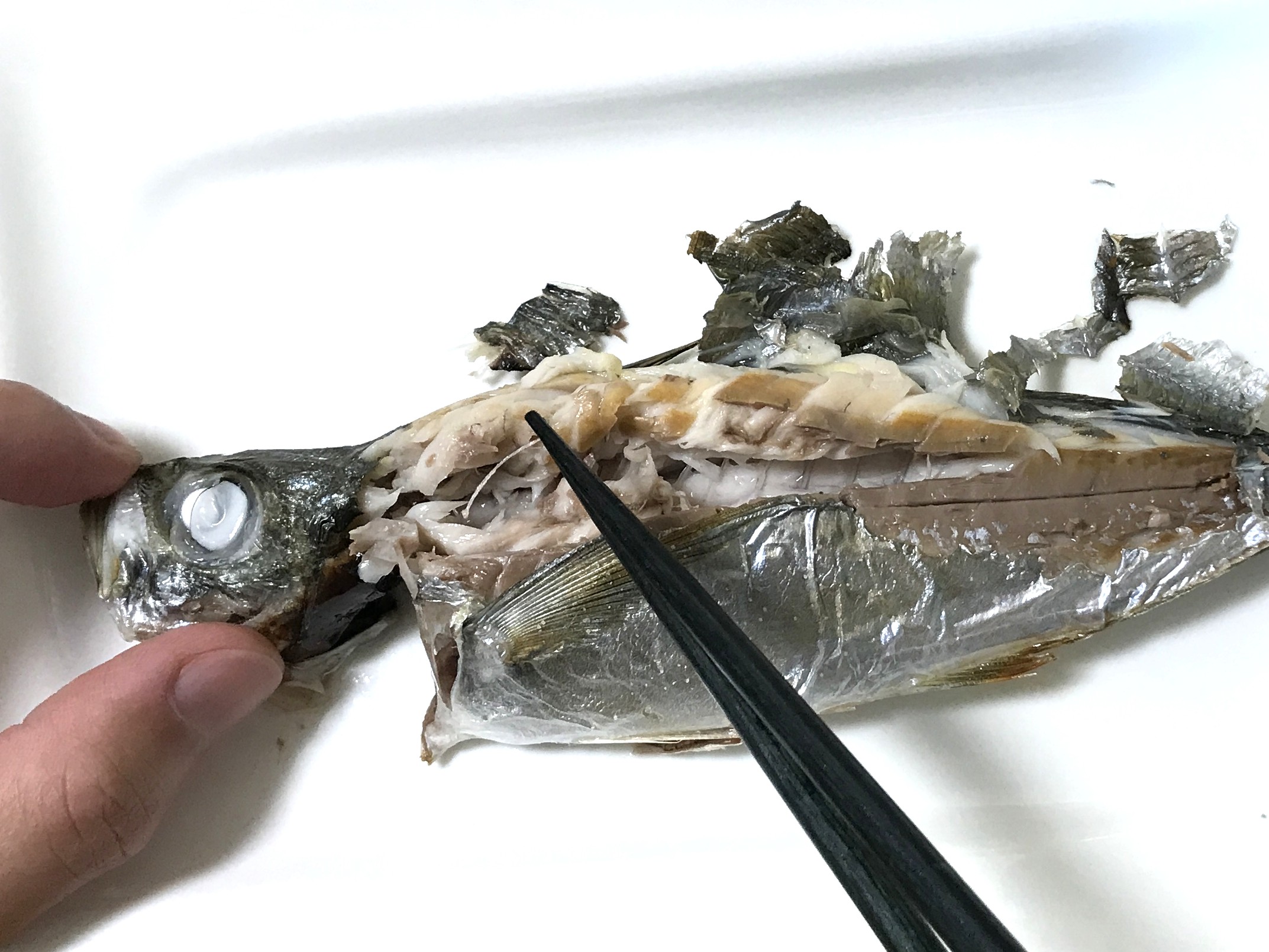

⑥頭と背骨を外す

魚が大きすぎる場合は、背骨を首で折って背骨を取りますが、アジぐらいなら頭と背骨を一緒に外します。

ひっくり返すのは、飛び散ったり、船転覆のイメージで縁起が悪いので、上に移動するようにしましょう。

頭を押さえ、首の骨と身の間にお箸を入れ、箸を広げて骨と身を剥がします。

シッポの方に移動して背骨と身を外していきます。

取れた!という事で上に移動します。

先ほどあばら骨などの上に載せると、多少見栄えが良くなります。

⑦シリビレ、背びれの骨を取る

ヒレ根元の骨は、木の根っこのように身にしっかりと入り込んでいます。

タチウオなどの骨が鋭い骨は口で確認するとケガにつながりますが、お箸を広げるようにすると一列で確実に抜けます。

冷えると抜けにくいので、後で食べる場合は焼いてすぐに背びれの骨を抜く事をオススメ!

では、アジのシリビレから。

↓4-5秒で4-5回お箸を広げて、シリビレが取れたので、背びれに取りかかります。

背びれはどこからか決まっているわけではないけれど・・・

シッポ側も・・・。

首のあたりまで取ります。

背びれ側に身が残った場合は、骨に注意しながら食べます。

ヒレが取れた下側の右半身は、先ほど食べた上側の身と同じ場所に、血合い骨とあばら骨があります。

身の内側からなので骨は取りやすいので、思い出しながら骨を抜きます。

時間短縮のためにも、食べやすい部分を口に入れて食べながら骨を取り始めます。

※この時、下の皮を一緒に食べるとゼイゴが身と混ざって大変です。

皮が残っている場合は皮を食べないようにしてください。

↓最後に残った部分は骨が多めの場所。慎重に食べます。

ほぼ完食!

⑧最後までキレイに食べる!

忘れずに目玉も食べます。

ほほ肉も食べます。

脳天も食べます。

仕上げに背骨などについた身を食べきります。

⑨最後は美しくまとめる!

背骨は半分に折って、細かい骨の上にのせれば、多少見栄えいいでしょうか?

別に日に食べたアジ。皮を利用して美しくする方法も。

一枚キレイにとれた場合は、最後にかぶせる事で、食べた痕跡が目立たなくなります。

背骨を折って半分の大きさにして皮をかぶせてもいいかも??

捨てる時は、牛乳パックに入れるとビニール袋に穴が開かず、匂いも軽減できるのでおススメです。

??最初に切れ目を入れないのはなぜ??

アジの場合、ゼイゴや胸ビレがあると切れ目が入らない場合があります。

↑このあたりまではお箸で切れ目が入るけれど・・・

↓ゼイゴが身を守っているので、お箸では切れません。

もっとカリッと焦がせばパキっと割れますが・・・。

↓やっぱり無理。

↓切れ目を入れると、小さな血合い骨が身と混ざることも。

混ざってしまってからだと、骨がどこにあるかわからなくなるので、全てをゆっくりかまないと見つけられなくなり、食べる速度も遅くなります。

骨が混ざっている場所を広げずに、集中して見つける方が素早く魚を食べる事につながります。

このようなことが分かっている人は、切れ目を入れて食べても大丈夫です。

そして、口に入れてモグモグ食べている間に骨を探したり、次に食べる身を準備しておくと、早く食べる事ができるので、考えてみてくださいね。

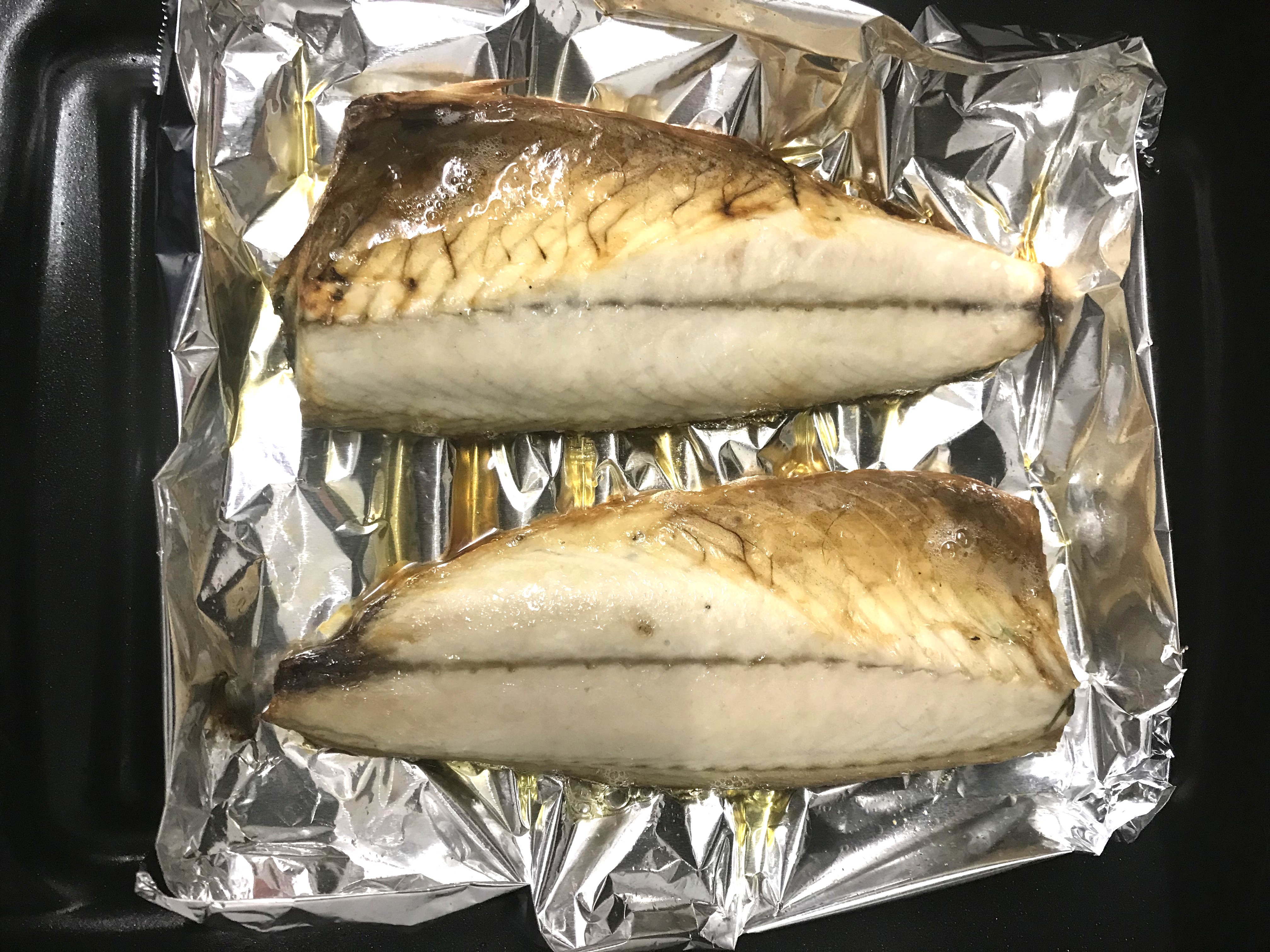

他の魚はどう食べる?

ゼイゴが無い分、アジより食べやすいサバ、骨が髪の毛のように長くて食べにくいイワシなど、ちょっとずつ違うけれど、基本的には同じです。

血合い骨がどこだ??あばら骨はどこだ?ということがわかると、素早く食べる事ができますよ!

↑サバも、最初にほぐしてしまうとどこに骨があるかわからなくなりますね。

骨のある場所がココ!と予想した上で、食べ始めましょう。

魚の切り身を上手に食べる方法は「こちら」へ!