海苔(ノリ)が獲れない・色落ちする理由。温暖化、栄養塩類が減った?

海苔(ノリ)が不作・不漁の原因とは?

太陽の光を浴びながら、海の中の栄養塩類(窒素やリンなど)を体全体で吸収して成長する海藻の仲間であるノリ。

秋から春の寒い時期に成長しますが、近年は春先にノリ不作や色落ちのニュースがよく聞かれます。

ノリ不作や色落ちの原因は一つではないのですが、大きくは栄養塩類の不足、そして温暖化の影響の二つです。それぞれの理由や、対策についてまとめました。

原因は一つとは限らないので、決めつけずにそれぞれの可能性と対策を考えていく必要がありそうです。

養殖されているノリの状況を考えると、天然魚の豊漁・不漁とのつながりも少しわかってくるかもしれません。

ノリの不漁や色落ちの原因とは?

太陽の光と栄養塩類によってノリは成長しますが、栄養塩類が不足した海で育ったノリは成長も遅くなり、黒い色が薄くなる色落ち現象が発生します。

栄養塩類が不足すると成長が鈍り、新たな光合成ができなくなるので収穫量は減るうえに、品質が落ちて価値が落ちるダブルパンチ(色落ちは栄養が足りない証拠で、ノリの旨味も減るため商品価値が下がる)なのが現状です。

難しく説明すると・・・(緑色はスキップしても可!)

ノリの体内で栄養塩類と光合成により糖分が作られ、そこからアミノ酸が作られます。アミノ酸によってタンパク質が作られてノリが成長します。光合成色素のクロロフィルが生成されると光合成が新たに行われてさらに成長できます。栄養塩類が不足すると、アミノ酸が作られなくなり、ノリ本体の成長や維持が優先される事でクロロフィルが生成されなくなりノリの色落ちが発生します。

分かりにくい場合・・・土が無い場所でイネを育てた感じをイメージして下さい。

土から栄養塩類を吸収して育つイネ。太陽の光と水だけで育つわけないでしょ!という事です。

水と栄養と日光で・・・豊作だ!

では海の中の場合は??ということで、ノリについて詳しく見ていきましょう!

栄養塩類(窒素、リン、ケイ素など)が減った理由

①川から流れる栄養塩類の減少(人間活動によるもの)

護岸工事

水害防止のために河川護岸工事が行われて、土壌から流れ出す栄養塩類は昔と比べて減少しています。

護岸工事は、ウナギが減少した事の理由の一つ(ウナギの住む場所が減り、大好物のミミズが落ちてこなくなる)でもあります「詳しくはこちら」。

ただ、護岸工事によって我々の生活の安全性は高まっているので、人の生活にとって護岸工事も必要です。

排水規制、生活排水対策(水質汚濁防止法等)

過去に瀬戸内海等では、海域に窒素などの栄養が多過ぎる状態(=富栄養化)によって「赤潮」などが発生しました。

赤潮などを防ぐためには海域に栄養が多過ぎない事が重要なので、工場等の排水規制や家庭からの生活排水処理を進め、栄養分が海に流出しにくいような取り組みを進めた事で、海に流れる栄養塩類が減少し、赤潮の発生も減りました。

その一方で、一部の海域では栄養が少なくなった状態になっているとも考えられています。

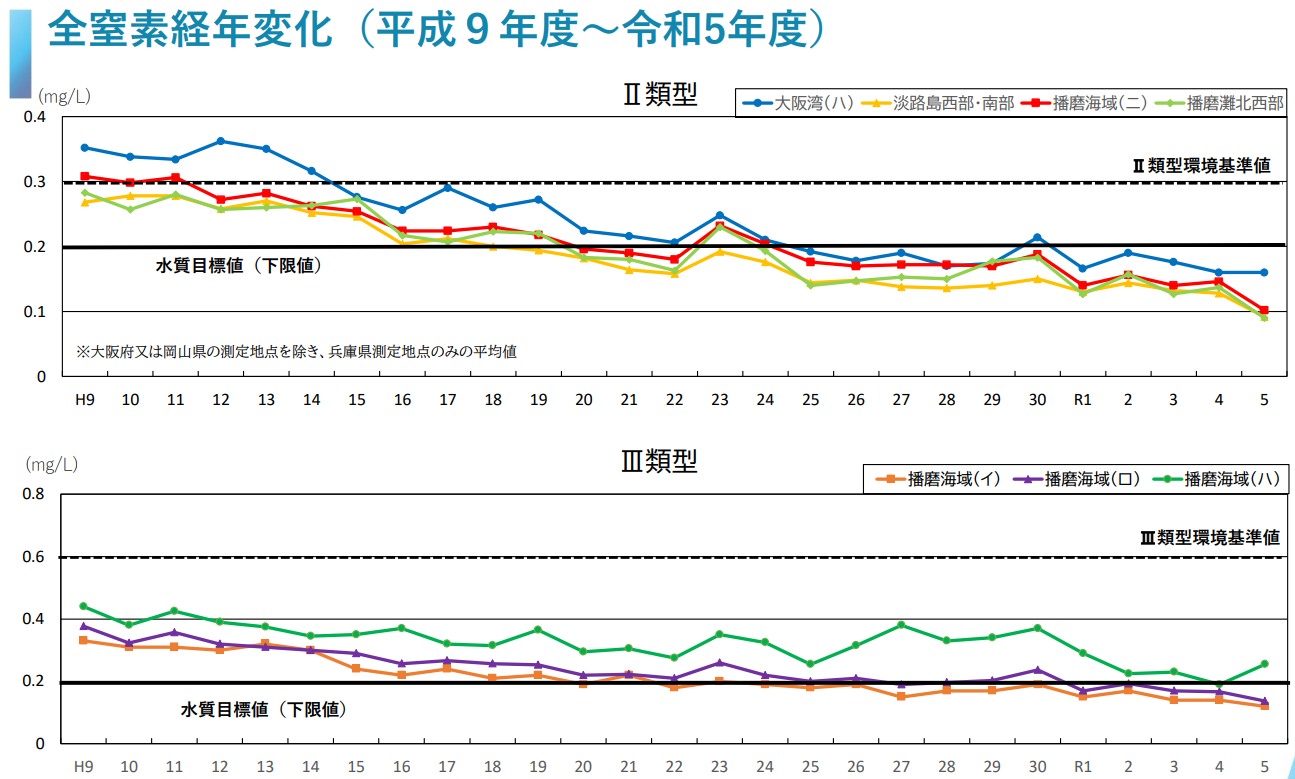

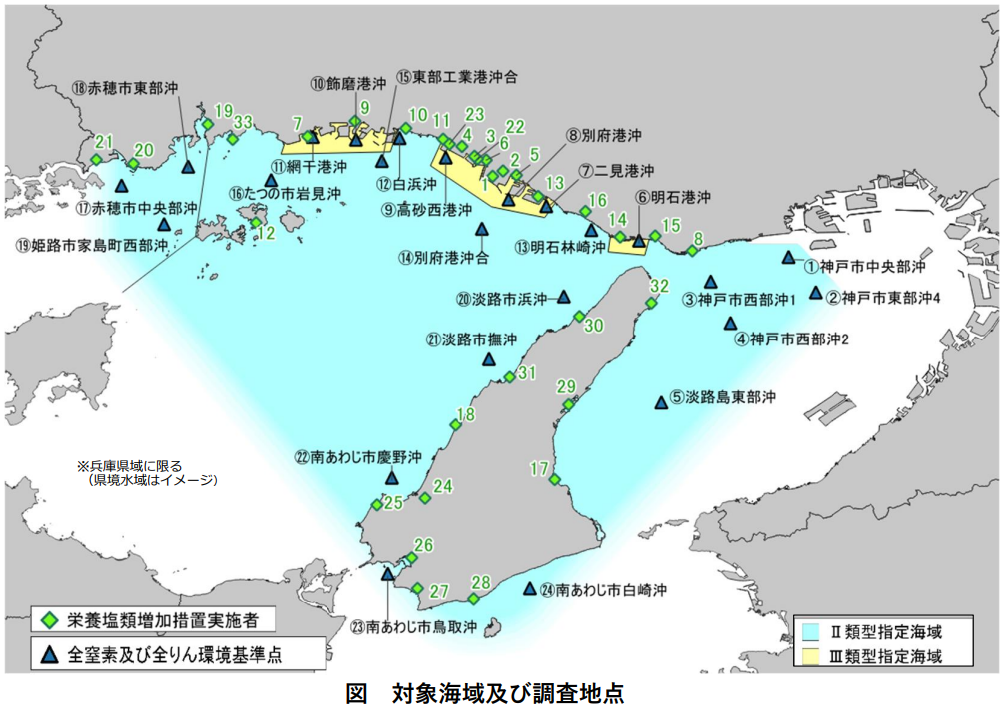

地形などの関係で赤潮が発生している地域もありますが、実際に兵庫県の水環境部会令和7年1月23日の資料4「こちら」では海域の窒素濃度が減少し、低濃度になっている様子がわかります。

投書の目的通りに栄養塩類は減少しています。

瀬戸内海の一部の海域では、少なくなり過ぎた栄養塩類を管理するために何かできないかと対策が進められています。

難しく説明すると・・・(緑色はスキップしても可!)

閉鎖系水域と呼ばれる、周囲を陸地に囲まれた内湾、内海等の外界との水の交換が行われにくい海は、栄養が溜まりやすく赤潮が定常化している海域もあります。

このため、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海のような閉鎖性海域では工場などの排水の濃度規制だけではなく、総量規制(濃度と排水量を掛け算した値に対する規制。濃度規制では希釈によって基準値以下にすることも可能だが、総量規制ではこれが不可になる。)も導入され、効果をあげました。

しかしながら、近年、瀬戸内海では水産用水基準において「陸域からの栄養供給に依存する閉鎖性内湾では、生物生産性の低い海域」とされている窒素濃度0.2mg/Lを下回る海域も見られるようになっています。

このような海域では窒素の量が減少していることから、これまで行ってきた流出量の「削減」だけではなく、供給も含めた「栄養の管理」が必要であるという新しい考え方に基づき法律が改正され、令和4年に施行されました。これによって、一定の要件を満たした工場等には窒素、りんの総量規制を適用しないことができるようになりました。

様々な地形や環境があるため、全国一律の基準ではなく、海域毎にちょうど良い栄養を海に供給するべきだという考えなのですね。

→「兵庫県」や「香川県」で栄養塩類管理計画として栄養塩類を海に流す取り組みが進められています。

兵庫県の場合、湾奥の窒素同度が低くなっていない海域は現在の規制を継続。低くなりつつある海域については、窒素供給量を増やすために県が計画に位置付けた工場や排水処理場からの排水に含まれる窒素を、水質汚濁防止法の濃度規制の基準内(窒素は120mg/ℓ 日間平均60mg/ℓ)ながら従来よりも多めに排出できるようにしています「こちら「計画概要」資料がわかりやすいです)」。

→排水以外にも、海底耕耘(かいていこううん)と言って、海底の土を巻き上げる事で海底に今まで積もった栄養塩類を供給する方法や、かいぼり(上流にある池、沼、ため池などの水や泥をくみ出して池干しする)で栄養塩類が海に流れやすくする方法なども栄養塩を海に流す効果があるとして実施されています「こちら:動画がわかりやすいです」。

②川から流れる栄養塩類の減少(人間活動ではない、降雨・降雪など天気によるもの)

ドカ雪・大雪の厳しい冬の後は、水産物が豊漁になると言われています。

冬の苦しさを耐えるだけの意味合いではなく、実際の経験則から昔から言われている事で、春以降に雪解け水が一年を通して流れる事で、栄養塩類が海に供給されるためと考えられています。

同様に、ノリの成長時期に降雨がない年は川から流れるミネラルが少なくなるため、収穫量が減ります。

同じ海域でも、川の水が流れる付近のノリは成長がよい例もあるなど、人が関わらない天候による影響もあります。

→瀬戸内海の栄養塩類管理計画の他、海底耕耘、かいぼりなどによる供給対策が考えられます。

③海の中で栄養塩類が使われる場合(ライバル関係)

赤潮などのプランクトンの増加は、栄養塩類を必要とします。栄養塩類の取り合いになるため、プランクトンが一気に増える事でノリが吸収できる栄養が無くなるので、色落ちや収穫量の減少につながります「こちら」。

温暖化により今までと異なるプランクトンが発生するなど、ここでも温暖化の影響があります。

温暖化 海水温が暖かくなった事で生じる問題

④温暖化に伴い、成長する期間が短くなった

他の生物同様、ノリも成長に適した水温が決まっています。

温暖化により海水の温度が暖かくなると、昔と比較して成長期間が短くなります。すると、昔よりもノリの収穫量は減ります。

→品種改良により、水温が高くても早く成長する品種の開発が進められています「こちら」。

昆布なども同様に研究が進められていますが・・・草食性の魚に食べられてしまう事も考えないといけません。

⑤温暖化に伴い、魚に食べられる事が増えた

魚の中には草食性の魚がいて、ノリを始めとした海藻を食べます。

クロダイやボラなどの魚は、寒い時期には冬眠の状態になったり、活動が落ちます。

温暖化が進む前は、魚が休んでいる間にノリが成長していましたが、昔よりも海水が暖かくなったことで魚が休まずに活動してノリを食べてしまうため収穫が落ちます。

熱帯魚やサンゴが東京湾でも見つかるようになった!と言われるように、温かくなった海では今までと異なる事が起きているのです。

→クロダイなどの魚が入りにくいように防除ネットを設置する場所もありますが、ノリの収穫作業の邪魔になる場合、浮遊物がネットに絡まって切れてしまうなど、費用以外にも手間や物理的に難しいという問題もあります。

↓浮遊物の一例。これが網に絡まり、水の流れを受けると、破けやすくなってしまう・・・。

→他にも、音で魚を追い払う試みもありますが、頻繁に行う必要があること、魚が慣れてしまう事もあるようです。

→ノリを食べる魚達を積極的に食べよう!という試みも考えられつつあります。

⑥黒潮(大蛇行)による不漁

④と⑤とも関わりますが、黒潮大蛇行に関する可能性です。

黒潮は、南から流れてくる暖かい潮の流れで、幅が約100km、深さ1000mで毎秒5000万トンの流量です。

貧栄養(栄養は少ない)でプランクトンが少ないため、透明度が高いこと、温かく蒸発量が多いので塩分濃度が周囲よりも高いのも特徴です。

水温が高い黒潮やその支流が流れ込むことは、通常よりも水温が高く、貧栄養だったり、塩分濃度が高い状況でノリが育ちにくいと言われています。

海苔生産の様子

改めて、一年のノリ生産の流れです。

一言でノリが不漁!海の環境が変わった!と言っても、様々な原因があるため、解決策は難しいところです。

ただ、色々な方面から試行錯誤が行われています。

一つのことが原因だ!と考えずに、地道な研究も続けられています。

香りのいいノリはおにぎりにも欠かせません。

ノリの佃煮も美味しいです。色落ちしても加工に回せないか??

水分が多いノリを一気に加工するのが難しいのか??

などなど、加工屋さんも色々考えているハズです。いつまでも食べ続けるためにも、皆さんの食卓に並べてくださいね!