すりみ ~世界に広がったカニカマと冷凍すりみ~

「すりみ」とは

海外ではSURIMIで通じるすりみは、日本が発明した技術で、魚の身をすり潰して魚の形を無くしたものです。これを固める事で、かまぼこを始めとしたカニカマ、ちくわ、揚げかまぼこ、はんぺん、なると、つみれ、魚肉ソーセージなどの練り製品がつくられます。

魚の姿は無くなり、骨もなく食べやすくて便利な練り製品。

その『すりみ』が冷凍される事でさらに便利になっています。

すりみと加工工場

もともと、練り製品を作るには鮮魚から作った生のすりみをそのまま使っていました。早朝から市場に出かけ、鮮魚を仕入れてすりみを作り、練り製品を作るため、魚が水揚げされる漁港の近くにすりみ工場を作られることが多かったのです。

天然魚がとれないと?

天然魚が原料なので、魚が獲れない時期や、海が荒れて魚が獲れない時などは、すりみと練り製品を作ることができません。

逆に沢山獲れすぎてしまった時は全てを加工できずに原料の魚を安く投げ売りにしたり、腐らせてしまうこともありました。

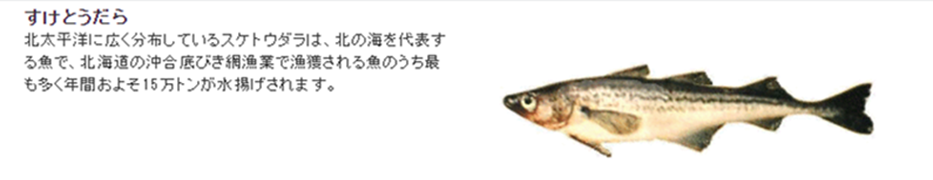

冷凍するとスケトウダラが無駄になる?

昔から北海道の近海ではスケトウダラが大量に漁獲されていましたが、鮮度がすぐ悪くなる上に、冷凍して保存しておくと冷凍変性(解凍すると肉がスポンジ状になる)するため、鮮魚としても冷凍魚としても、すりみの原料としても取り扱いが難しく、使いにくい魚でした。

冷凍スリミの開発

1960年に「北海道中央水産試験場」がスケトウダラのすりみの冷凍変性をほぼ完全に抑える技術を開発し、練り製品の生産にも大革命をもたらしました。

生のすりみ(㈱博水HPより) 冷凍すりみ、日本かまぼこ協会より

練り製品の生産は、原料として長期冷凍保存が可能になった「冷凍すりみ」を利用できるようになって、天然魚の漁獲に関係なく、一年中計画的に安定的に練り製品を生産することが可能になりました。

また、多く取れた時はすりみを冷凍保存することで無駄になる魚が減りました。さらに、冷凍で輸送ができるため、漁港の近くでなくても、工場で働ける人が多い場所に工場を建てて生産することができるようになりました。

船の中でもすり身を作る事も!

冷凍すりみは世界中で作れるようになり、魚がたくさん獲れる漁場の近くの港のほか、船の上(すりみ加工船)でも作ることができるようになりました。魚の群れの上ですり身ができるので、群れを船で追いかけながら生産する事ができます。

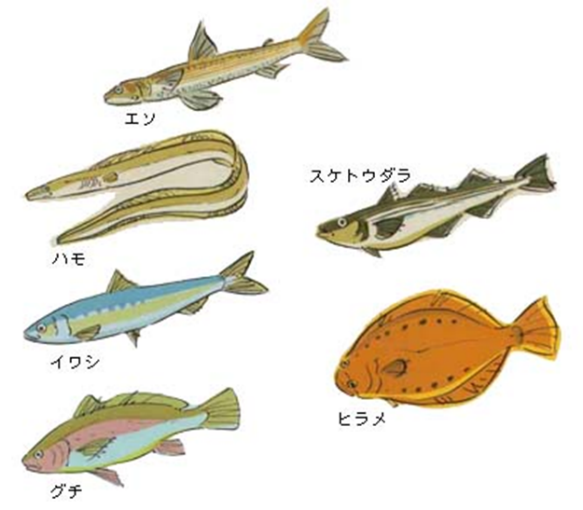

北方の海で獲れるスケトウダラだけだった冷凍すりみの魚は、南方の海で獲れるエソ、ハモ、グチ、ヒメジ、イトヨリダイなどの色々な魚種に広がり、様々なタイプの「冷凍すりみ」が生産され、海の資源を人間が使えるようになりました。

世界で大人気!カニカマ

練り製品も世界中で人気です。特にカニカマ(かにかまぼこ)はイミテーション クラブ ミートとして親しまれています。

世界に広まったカニカマ製品はSURIMI(スリミプロダクト)と呼ばれ、その国々の好みに合わせた商品や風味になっています。

*冷凍すりみと練り製品の詳しいつくり方は「こちら」どうぞ。

オマケ 各国のすり身原料になる魚の例

練り物の展示会で確認できた魚種の例です。

ニュージーランド・チリ・アルゼンチン

ミナミダラ

アメリカ

スケソウダラ、キチジ、ユメカサゴ

フランス

ブルーホワイてぃんぐ

韓国

オオギス

インド

タチウオ・エソ・イトヨリ

ミャンマー

グチ

パキスタン

イトヨリ

中国

キグチ

タイ

ヒイラギ・イトヨリ・グチ・ミナミダラ・キントキ・フエダイ

ベトナム

エソ・ハモ・イトヨリ・トビウオ・レンコダイ

日本

アジ・ニシン・キチジ・キンキ・マダイ・カツオ・ソウハチガレイ・トビウオ・ホッケ・コノシロ・タラ・イワシ・ハモ・サバ・ホタルジャコ