ハリセンボンって針何本? ハリセンボン?

ハリセンボンとは・・・

トゲのある魚です。フグの仲間ですが、毒は無いと言われています。ただしフグはさばくのに免許が必要。さばいてあるものや、お店で食べるように。

これがハリセンボンだ!

これもハリセンボンだ!

沖縄県牧志公設市場 沖縄ではアバサーと呼ばれて針は皮ごと剝がされてから売られています。

日本では、ハリセンボン、ヒトヅラハリセンボン、ネズミフグ、イシガキフグの4種が食用として知られます。が、市場に並ぶ時点で、トゲはペロンとはがされてトゲは無くなっているので、トゲアリのハリセンボンは海で泳いでいる時だけしか見れないのです・・・。

なぜトゲがあるの?

ウロコが身を守るためにトゲに進化しています。

ハリセンボンの種類や大きさによってトゲの数や形に違いがあります。

長崎県中通島の海岸にて海岸で打ちあがっていたミイラ状態のハリセンボン。

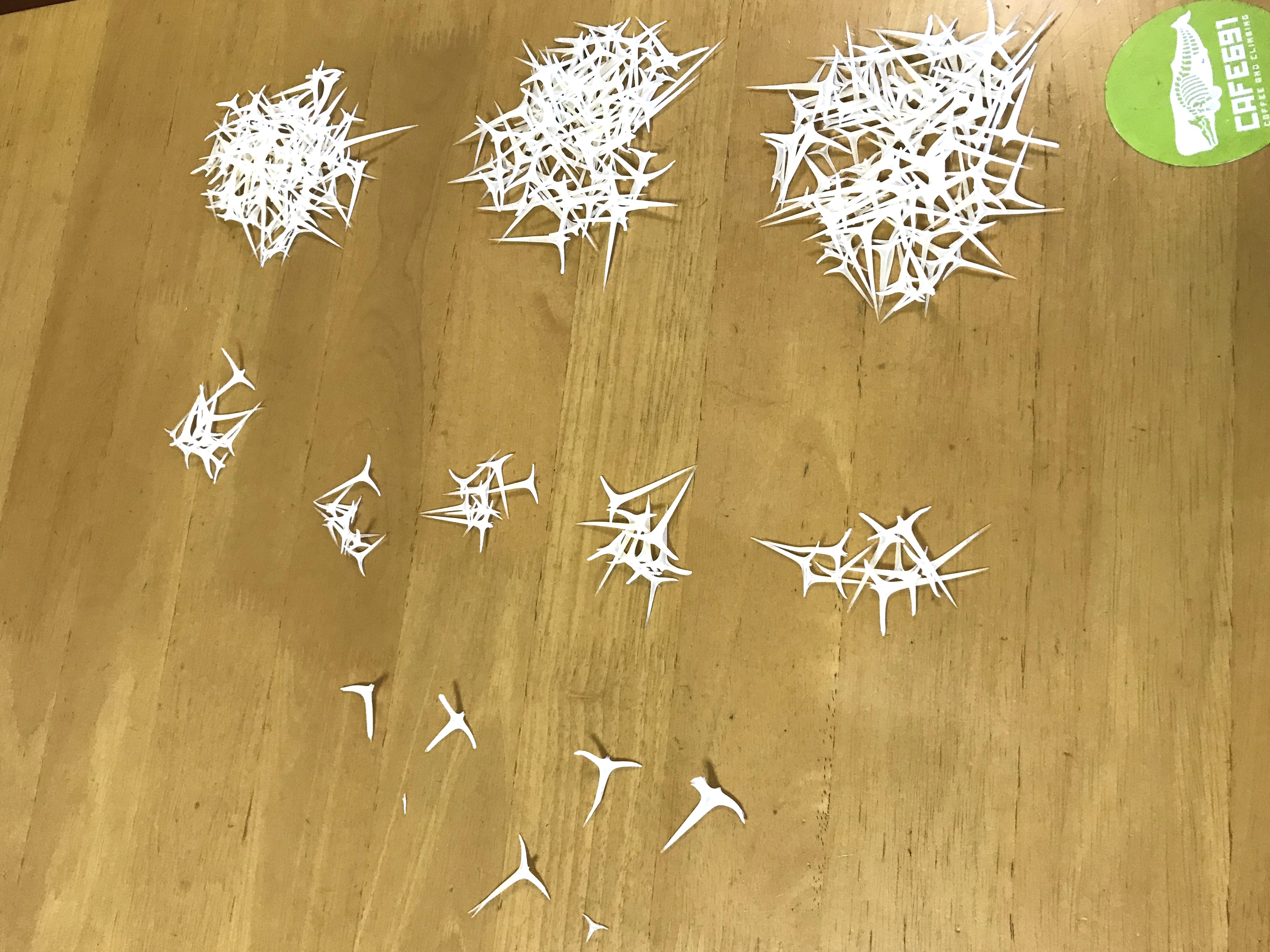

トゲをバラバラにするとこんな感じ。

普段はハリを横に寝かせていますが、驚かすと水や空気をゴクゴク飲んで、体が丸く膨れて皮が引っ張られることで、膨れた皮に引っ張られてトゲが立ちます(↑最長部分がトゲ)。

これはイシガキフグだ!

イシガキフグのトゲは、最短部分がトゲ部分です。

長い3股は土台部分で身体を守る盾の役割です。

皮をはがして体の内側から見ると重なって身を守る盾になっている様子がわかります。

これがわかると、砂浜に打ち上げられていた、この子は・・・イシガキフグ君だとわかります。

頭は硬い骨で、体は鎧のようなトゲで守っているのです。

丸飲みしあう魚の世界では、大きな魚がハリセンボンを食べようと飲み込んだ後にトゲで膨れられたら・・・二度と食べたくないでしょうね。

生きていないと見ることができない、膨れた姿と萎んだ姿は「こちら」で紹介しています。

結局、ハリセンボンは針何本? ハリセンボンの場合

この子を・・・魚に詳しい人がさばいた際に皮をゆでてトゲだけにしてみました。

結果は、356本!

でも・・・一本だけ二股に分かれたトゲがあったので、これを2本と数えるのであれば357本?

別の個体。折れた後が結構ありました。折れても復活するようですね・・・・。

針千本? 何本? イシガキフグの場合

見るからに数が少ないイシガキフグ。この個体は156本でした。

沢山ある!という意味でハリセンボンと呼ばれているので、実際は千本は無いよ!というのが結論です。針があることでゆっくり泳いでいても食べられないんですね。

何を食べて生きているの?

トゲ以外に面白い体の紹介として・・こんな形の口です。歯というよりも石。

どれだけ力が強いのか。硬いものを食べるのか・・・生きている時から割れていた口が物語っています。絶対に噛まれないように!(ある人は、よそ見した瞬間に噛まれて5秒で指先の神経を損傷。3か月ほど指先の感覚が無くなってしまいました。)

胃袋の中身を見せてもらいました。

ウニ、カニのはさみが見えます。

固いものでもバリバリと食べてしまうのは口が石臼のようだから。スゴイ!の一言。

これだけ固い歯なので、化石になったハリセンボンも硬い口の部分だけが残って、砂浜にコロンと落ちていることがあります。