季節を味わう さかな歳時記 尾山雅一 (一社)日本さかな検定協会 代表理事 2020.09~

(一社)日本さかな検定協会 代表理事 尾山雅一様のコラム「季節を味わう さかな歳時記」の掲載は今月をもって最終回となりました。

さかなの国の日本に住む私たちが忘れかけていた伝統や文化や幸せを伝えて頂きました。ありがとうございました。(魚食普及推進センター)

令和3年(2021年)

水産界12月号 大雪 令和3年12月7日 冬至 令和3年12月22日 Final!

水産界11月号 立冬 令和3年11月7日 小雪 令和3年11月22日

水産界10月号 寒露 令和3年10月8日 霜降 令和3年10月23日

水産界9月号 白露 令和3年9月7日 秋分 令和3年9月23日

水産界8月号 立秋 令和3年8月7日 処暑 令和3年8月23日

水産界7月号 小暑 令和3年7月7日 大暑 令和3年7月22日

水産界6月号 芒種 令和3年6月5日 夏至 令和3年6月21日

水産界5月号 立夏 令和3年5月5日 小満 令和3年5月21日

水産界4月号 清明 令和3年4月4日 穀雨 令和3年4月20日

水産界3月号 啓蟄 令和3年3月5日 春分 令和3年3月20日

水産界2月号 立春 令和3年2月3日 雨水 令和3年2月18日

水産界1月号 小寒 令和3年1月5日 大寒 令和3年1月20日

令和2年(2020年)

水産界12月号 大雪 令和2年12月7日 冬至 令和2年12月21日

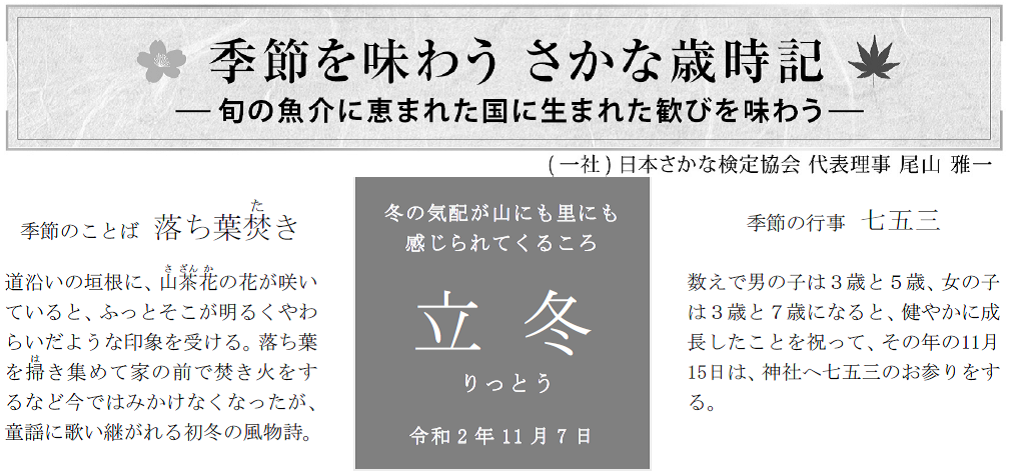

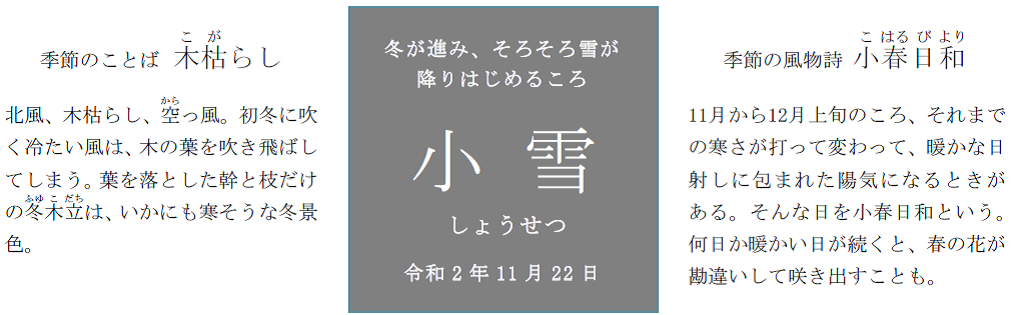

水産界11月号 立冬 令和2年11月7日 小雪 令和2年11月22日

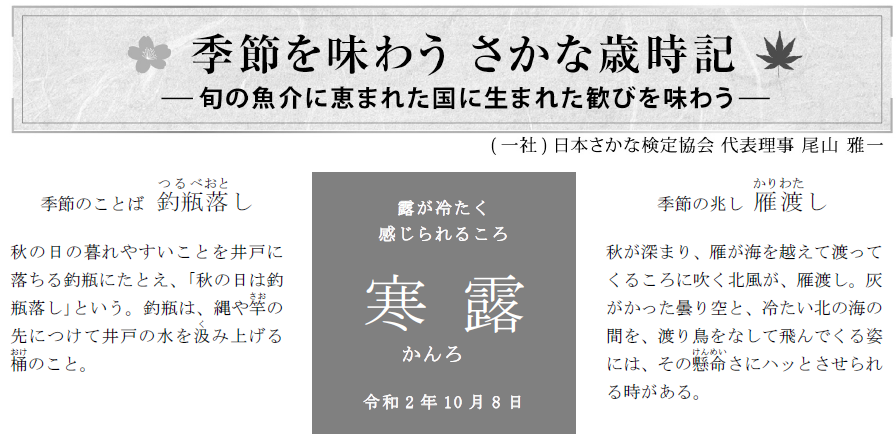

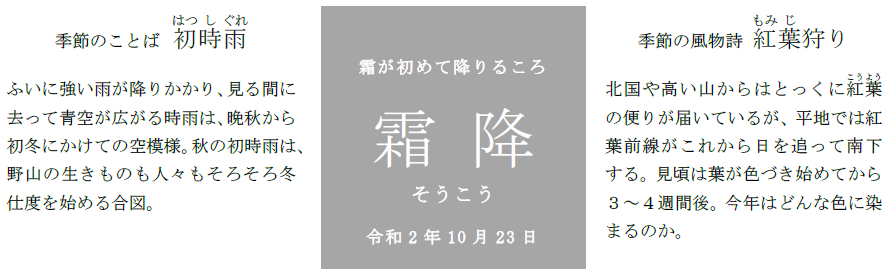

水産界10月号 寒露 令和2年10月8日 霜降 令和2年10月23日

水産界 9月号 白露 令和2年9月7日 秋分 令和2年9月22日

「鮮度が命」にあらず

程よい歯ごたえの後に、ふわっ~と広がる上品なクセのない甘み。あのちょっとグロテスクとも思える外見からは、想像できない深い味わいがある魚だ。冷え込みが厳しくなるにつれ身が締まってくるヒラメ。冬場には「寒びらめ」として珍重される白身の代表的な魚である。

ヒラメのおいしさはご承知の通りだが、時季によって味に大きな差がある。古い川柳に「知恵のなさ四月ヒラメの刺身なり」と詠まれるとおり、ヒラメのおいしい時期は10月から2月までと言っていいだろう。「産卵を終えて味が落ちる春から夏にはヒラメを仕込まない」との見識を見せる鮨屋は少なくない。

水深50〜200㍍の深海、砂地の色や周囲の環境に同調するよう体色や模様を変え、砂に身を隠して棲んでいる夜行性の魚だ。口が大きく、小魚やエビを主食としている。東北では「てっくい」の別名がある。大きい口と鋭い歯を持ち、釣った漁師の手をよく噛むことに由来する。一見おとなしそうだが、実態は獰猛な魚なのである。カレイ類に比べると口が大きいためオオグチガレイまたは単にオオグチと呼ぶ土地もある。関東では小型のものを「ソゲ」。やや大きくなって体長50〜60㌢のものを「大ソゲ」、それ以上を「ヒラメ」という。ヒラメは大型で身の厚い方が、より脂がのって美味。薄造りにして浅葱やわけぎ、もみじおろしを添えてポン酢で食べるのが一番。昆布締めもお薦めだ。

食通がまず箸をのばす伸ばす縁側とは、ヒレの基部にある骨にはさまる柱状の表裏4本の筋肉をいう。1尾から少量しか取れない。食味の良さで知られ、くりくりっとした歯ざわりと口中でのとろけ具合がたまらない。ここはヒラメがよく使う背鰭と腹鰭を動かす筋肉。まずいわけがない。

魚は必ずしも鮮度が命とは限らない。数時間から数日ねかせておいた方がおいしいものがある。ヒラメはそのうちの一つだ。食べる直前に締めたものは、コリコリとした歯ごたえで食感がいい。死後硬直する前で、筋肉が硬くなりかけているためだ。でも、そこには旨みが足りず、本当においしいヒラメの風味を味わうことができない。ヒラメはもともと身が硬めなだけに、締めてから1~2日ねかせておくことで、死後硬直した身が酵素の働きで熟成され、うまみ成分が増し、身肉も適度に柔らかな食感になる。魚の性質を理解している店では、ヒラメは締めたてではなく、ねかせたものが出てくる。

底魚の宝

見た目からはちょっと想像できない美味しさをもつアンコウ。深海性の魚で、海底の砂泥に半ば身を沈めたアンコウの頭部には、2本の誘引突起が長く伸びている。背びれが変形したもので、魚を誘引するための釣り竿のようなものだ。そのため、英名ではアングラーフィッシュと呼ばれている。さらにその先端には小さな膨らみがあり、それは疑似餌のような働きをしている。この誘引突起を揺らし、魚たちを待ち伏せ、寄せつけ、その大きな口で丸ごと呑み込んでしまう。

小魚が目の前に来るのを待ち伏せするアンコウのこの生態は、日本では「あんこうの待ち食い」という、働きもせずに儲けるたとえに。が、食材とみるや、その評価はがらりと変わってくる。「岐阜のあゆ、水戸のあんこう、明石だい」という言葉があるほど、古くから水戸のあんこう料理は全国の食通たちが、五指の中に入れるほど。偕楽園の梅で名高い水戸地方では「あんこうは梅の咲くまで」といわれ、冬場の名物料理だ。

江戸川柳にもこうある。

魚へんに安いと書くは春のこと 柳多留

アンコウは成長すると1.5㍍にもなり、そのうえ身がぶよぶよぬるぬるしてつかみどころがなく、まな板の上で安定しないため、「吊るし切り」という独特の方法で捌かれる。下あごを鉤にかけ縄で吊るし、まずは溢れるまで口から水を注ぐ。続いてひれ、身を削ぎ、肝、胃を取り出していく。最後に、鉤に残るのは口のまわりの骨だけだ。

鮟鱇は唇ばかり残るなり 江戸川柳

これを七つに分け、皮、エラ、水袋(胃袋)、トモ(ヒレ)、柳肉 (身)、ヌノ(卵巣)、肝を「アンコウの七つ道具」と称し、それぞれの味わいと食感を楽しむ。肉より皮や臓物が美味とされ、捨てるところがない、歩留まり抜群と言われるゆえんだ。この七つ道具をすべて使うのが、あんこう鍋。東京ではあんこう鍋を醤油仕立てで食べるのに対し、茨城県から福島県にかけては肝を溶かした味噌仕立てにする。から煎りした肝や味噌で濃厚に仕立てる常磐の味「どぶ汁」。身も心も温まる寒い冬にはもってこいの逸品である。もとは漁師の船上料理だったという。

この時季のアンコウは、水温が低くなることで身が締まると同時に、春先の産卵に向けて肝臓が肥大化して味も良くなる。“海のフォアグラ”と呼ばれるあん肝はねっとり濃厚な味わい。あんこうは肝で勝負の魚だ。市場では丸ごとアンコウをわざわざ腹を開き、肝を見せて売る。カワハギも肝を珍重するが、ボリューム感でとうていかなわない。肝だけ、ただそれだけで勝負を挑める魚は、アンコウくらいだ。あん肝ポン酢で食したい。

アンコウを「とも酢」で食べるのは、光圀の時代から伝えられる水戸独特の調理法である。とも酢は肝を煮てすりつぶし味噌と砂糖と酢を混ぜたもの。

1年半にわたり連載してきました“季節を味わう さかな歳時記”は今月をもって終了します。来たる年が皆さまにとって一陽来復となりますよう、お祈りしております。

さながら海の宝石箱

丹念にほぐしていくと、赤くてモチモチしたのや、白くてベロベロしたのや、暗赤色の卵や、緑色の“味噌”や、(中略)それはさながら海の宝石箱である。(開高健『地球はグラスのふちを回る』)

昭和40年冬、開高(かいこう)健(たけし)は雪が舞う福井県越前海岸の崖の上に立っていた。見下ろす斜面一帯に水仙が咲き、轟(とどろ)くような海鳴りが辺りに響く。開高は両腕を天に突き上げると、海に向かって「日本、ここにありじゃ!」と大声で叫んだ。これが、開高にとって初めての越前海岸だった。激化するベトナム戦争の取材から帰国し、疲れた心身を癒すための旅だった。

宿るは明治3年創業の老舗の宿。部屋へ通された開高は、蟹だけを所望した。待つことしばし、古九谷の皿に湯気をたてながら山盛りの越前がにが運ばれてきた。≪とろりと清雅(せいが)な脂ののった白く豊満な肉に紅(べに)が一(ひと)刷(は)き散ったのをいくつもいくつも酢(す)醤油(じょうゆ)の鉢のなかへほりこみ、チマチマとではなく、ガップリと箸(はし)ではさんで頬(ほお)ばるのである。この瞬間。完璧(かんぺき)な充足。決定的で完璧な瞬間。しかもその瞬間が、ああ、切れめなしに、いつまでもつづくのである≫(『開口一番』より)

越前がにの桁(けた)外れの旨さと宿の素朴なもてなしに魅せられた開高は、以来20余年の長きにわたり老舗宿に通い続けた。あるときは、とろけるような蟹の刺身に舌鼓を打ち、またあるときは「海の宝石箱」と喩(たと)えたセイコガニと呼ばれるズワイガニの雌の甲羅の中身を丹念にほぐし、暗赤色の卵や緑色のミソを堪能した。

思えば、開高はもともと恐るべき食欲と探求心の持ち主。「心に通ずる道は胃袋を通る」という言葉を胸に、世界中を旅して美味佳肴(かこう)、珍味魔味を食べ尽くした。その果てに越前海岸に通い詰め、ついにはこんな呟(つぶや)きをもらした。≪みんな食べてみたが、日本海の蒸したての蟹ほどのものがあろうか≫(『開口一番』より)

ここに至り、開高の中で越前がにが世界の味覚の最高位に位置づけられたと言ってよい。かの老舗宿では、いま“開高丼”という名物料理を供している。8杯分のセイコガニをほぐし、内子や外子(卵)、肉に特製のタレで味付けを施し、炊き立ての米飯にこれでもかと盛り込む。見るからに、豪華で贅沢(ぜいたく)。頬張ればまさしく、作家が言うところの「脆(ぜい)美(び)、繊(せん)鋭(えい)、豊満、精緻(せいち)」が口中を満たすのである。

日仏をめぐる海のミルク

冬の足音がすぐそこに聞こえるこの時季、カキが冷たい海のなかでふっくらと育っている。独特の旨みがたまらない海の味覚、カキ。あなたのお好みは、レモンを搾(しぼ)った生ガキ、芳しい香りの焼きガキ、それとも食感がたまらないカキフライ? いまや全国各地に広がるカキの養殖産地。1673年ごろ、安芸国草津(現在の広島市西区)の小林五郎左衛門という漁師が、海中にひびを建てる養殖法を発見。以来、広島は日本一の産地に。

旬をむかえ、丸々と太ったカキを網で焼き、心ゆくまで味わいつくす今では各地で見られるカキ焼き小屋は、すっかり冬の風物詩に。焼くときはまず、殻が平らな方を下にして、一度返して汁気があふれてきたら食べ頃のサイン。火を通しすぎないことがポイントだとか。カキは「海のミルク」と呼ばれるほどに栄養豊富な海の幸でもある。

ふっくら、プリプリした身と、とろりとした食感は日本人のみならず海外の偉人たちを魅了してきた。かのカエサルのイギリス遠征はカキを求めるためだったという説もあり、ナポレオンもカキを常食していたといわれ、鉄血宰相ビスマルクは175個(!)を一度に平らげたという。バルザックやヘミングウェイら文豪も恐ろしくカキ好きだったそうだ。魚介類の生食を敬遠する欧米人もこのカキだけは例外で、冬のパリの名物料理もレモンを添えた生ガキ。レストランではみんながオードブルに注文している。魚介の生食の魅力を世界中に広めている日本だが、かつてはカキといえば熱を通したものに限られていた。近代になって洋風文化の移入とともに、カキの生食がフランスから日本にも伝わったという。

欧州一のカキ生産を誇るフランス。その養殖中心地は世界遺産モン・サン・ミッシェルで知られるノルマンディ地方だ。英仏海峡にはさまれたこの地域では、潮の満ち引きが激しく、ここのカキは一日に2回、空気にふれたり海に沈んだりを繰り返す。それに合わせてカキは殻を開けたり閉じたりするため、芳醇な身ができあがるという。1960~70年代にかけ、このノルマンディでカキの病気が蔓延(まんえん)し、壊滅状態に瀕した。廃業寸前に追い込まれた養殖業者たちは病気に強いカキを求め世界中を探し求め、たどり着いたのが宮城・松島湾で養殖されていた生命力の強い種ガキだった。いまではフランスで流通しているカキの9割が松島のカキの子孫なのだ。

それから50年、今度は宮城県のカキが壊滅状態に陥る事態となる。2011年3月11日、東日本大震災。宮城のカキ生産者たちは津波によってほとんどの種ガキを失い震災直後、彼らのほとんどはその養殖を諦めかけていた。その時に立ち上がったのがフランスのカキ漁師たち。世界中から救援の手が差し伸べられるなか、フランスは三陸一帯のカキ生産者に向けて、必要な資材や義援金を支援した。そして種ガキは日本一の産地、広島からの供給をうけ、三陸産のカキは復興への道を歩み始めている。

肝和えにうっとり

寸づまりの丸顔で、おちょぼ口という愛嬌顔。ヤスリのようにざらついた皮をむいて調理するため、その名がついたカワハギ(皮剥)。ユーモラスな外見だが、皮をむくとすき通った白身が現れる。しこっとした歯ざわりで、噛むごとに上品なうまみが広がる。身離れがよいので、本来カワハギの食べ方の定番は加熱調理で、西日本などでは冬季の鍋材料として人気が高く、ちり鍋や煮付けにする。

冬に備えて肝が大きくなるこの時季のカワハギは特に珍重され、その大きさで値が決まる。これを知っている魚通のあいだでひときわ高い人気を誇るのが、肝を刺身といっしょに食べる「肝和え」である。肝を裏ごしして、醤油と山葵(わさび)を合わせた肝じょうゆにすることが多い。薄造りにした身に濃厚な肝をソースにして口に入れる。ふぐにも劣らない食感と上品な味わいの白身に、ねっとりとからみついた肝じょうゆ。うっとりするほどに美味。こんな食べ方ができるのはカワハギだけだ。そのためには鮮度が命となるわけで、天然物、養殖に関わらず、鮮度の高い活魚は値が張る。

カワハギに比べ、お値段に手頃感があるのが、いくぶん面長のウマヅラハギ。皮を剥いでしまうと区別がつきにくいところから、ときにカワハギの代用品として使われることもあり、市場では「ウマヅラ」などとぞんざいに呼ばれていたが、このところ富山や福岡でブランド魚が登場するなど、味の良さが見直されている。こちらも身離れがよく、白身で甘く上品な味は冬の鍋料理に好まれ、とろけるような食感の肝も薄造りにした刺身と和えると、なんともいえない極上の味に。

北海道以南から東シナ海まで、日本の沿岸域広くに分布し、昔から味の良さに定評があり、各地で親しまれただけに地方名をたくさん持つ魚でもある。関西では単にハゲと呼ぶ。気になる方には聞き捨てならないが、魚屋さんなどでは「ハゲいりまへんか」の声が飛ぶ。カワハギを丸ハゲ、ウマヅラハギを長ハゲという。変わったところでは、バクチウチ。時代劇で、放蕩息子が賭場に誘われ、あげくの果てがスッテンテン。身ぐるみ剥がれて、寒空にハックション、といったところか。

脂たっぷり。季節到来

まさに旬真っ盛り。脂ののりも抜群で、酢でしめていただくのも良し、炊き立ての新米と一緒に塩焼きもたまらない。日本の食卓に欠かせない青魚、サバ。秋、三陸沖に揚がるサバは、4月頃伊豆半島沖で産卵し、黒潮にのり北上、9月頃北海道沖でたっぷりエサを食べこみ、今度は産卵に備え親潮にのって北の海から下る。親潮と黒潮がぶつかる三陸沖はエサとなるプランクトンが豊富な国内有数のサバの漁場だ。

日本近海のサバにはマサバとゴマサバがあり、南日本に多い春~夏のゴマサバに対し、マサバは“秋さば、寒さば”の言葉があるように、秋から厳寒にかけてがおいしい時季。

味わい方はさまざま。塩焼き、みそ煮、しめサバ、竜田揚げ、文化干し…といずれも家庭料理の王道メニューだ。なかでも、マサバの真骨頂はみそ煮だろう。脂ののったサバにこってりした味噌が見事によくあう。サバ以外、みそ煮という料理はあまりなじみがない。日本人の祖先の知恵に脱帽だ。

「サバを読む」という表現がある。生き腐れするほどに鮮度落ちが早い魚ゆえ、目の子勘定(目算)でろくすっぽ数えることなしで流通していた。それで良し、とするほど獲れたが、今は違う。漁獲制限の対象になるほど漁獲量もいまひとつ、高級白身魚をはるかにしのぐ値がつくモノすらある。

その代表格、豊後水道の関さば(大分県佐賀関)や岬(はな)さば(愛媛県佐田岬)、八戸前沖さば、金華さば(宮城県石巻)、松輪の黄金さば(神奈川県三浦)といったブランド魚や新鮮な魚が手に入れば刺身もいいが、生で食べるときはしめサバで、関西では生(き)ずしといい、これを用いた鯖棒ずしやバッテラが親しまれる。

冷蔵保存がない時代、輸送は大変だった。福井県小浜(おばま)から京へと通じる若狭街道70㌔余りは“鯖街道”と呼ばれ、若狭湾で獲れたサバを塩して行李で担ぎ、徹夜で京へ。一晩かけて終点につくと、塩加減はちょうどよい塩梅に。それを酢でしめ、京名物・鯖ずしが誕生した。

一方、鯖街道起点の小浜にはサバのうまみを知り尽くしたこの土地ならではの郷土の味がある。脂がのったさばを一本丸ごと竹串に刺し、炭火で豪快に焼き上げた“浜焼き鯖”だ。

10月7日申し込み締め切り ととけん THE FINAL 10月31日 開催

日本各地のおいしいお魚情報も満載!日本さかな検定公式サイト

クラゲの多い年は当たり年

関東ではエボダイと呼ぶ方が多いイボダイ。その語源は、胸びれの上に黒い斑紋があり、これをお灸の後のただれ、疣(いぼ)生(お)に見立ててのことだ。西でウボ(オ)ゼ、ボウゼと呼ぶのは、丸い背がおばばの曲がった背(姥(うば)背(ぜ))に似ていることから。このほかにも、シズ(三重県)やアマギ(愛媛県八幡浜)、九州ではモチ(ノ)ウオと多彩な地方名がある。

脂ののったイボダイはまさに干物のためにある魚と言っても過言ではなく、その飽きのこない旨みが人気となっている。関東ではもっぱら干物や塩焼きが人気だが、西ではよく酢で締めてすしにする。それも姿ずしに仕立てて、祭りのごちそうに、というのが徳島県。

「ボウゼの姿ずし」は、 イボダイを背開きにして酢で締めて、身に酢飯を詰め込んで、上から押して仕上げたもの。徳島ではハレの場の料理として浸透しており、県内の寿司屋や郷土料理店をはじめ、秋祭りの際にも振る舞われる。秋からが漁期のボウゼを締める酢には、こちらも9〜10月が収穫期のすだちを用いる。すだち酢のおかげで、脂がのったボウゼを上品に仕上げている。旬の食材同士が互いに盛り立てあい、徳島の秋の味わいが凝縮されているのだ。

実は東京でもかつては頻繁にすしに使っていたという。戦後間もない頃、神奈川県川崎、鶴見川河口では地引網が盛んで、初夏になるとイボダイがいっぱい獲れた。安くてすし屋も喜んで使い、片身一カンづけの小ぶりなものを酢でちょいっと締めていた。

クラゲの多い年はイボダイの当たり年という言い伝えがある。イボダイの卵は浮遊卵で、ふ化した幼魚期には表層を浮遊するクラゲの触手の中で生活する。毒を持つクラゲを隠れ蓑にして、捕食者から身を守るのだ。一見クラゲと共生しているかのようだが、実はクラゲはイボダイにとって保護者でありながら大切な餌にもなっているというわけで、これは十分な根拠を持つものと言えよう。

開き干しのみにあらず

かつてニシン漁で栄えていた北海道では、ホッケは地元漁師から目の敵(かたき)にされた。この魚がニシンの卵を食い荒らすからである。そのためにほとんど商売物として扱われていなかった。ところが、ニシン漁の衰退とともに、同じ海域で獲れるホッケが代替魚となり、需要が急増していった。折しも戦中・戦後の食糧難の時代。配給品として日本人の食をつないだのだ。しかし、当時の貨車輸送では、遠隔地に着くまでに鮮度が落ちてしまう。そこで塩蔵品を送るが、塩辛くてあまりうまくなかったという。当時を知る人は、毎度の配給に食傷(しょくしょう)した記憶とともに、ホッケをありがたく思い出す。

ホッケの刺身(函館「根ぼっけ」提供)は主産地の北海道ならではの食べ方で、「白身のトロ」と絶賛される。美味で知られるアイナメの近縁で、アイナメにうんと脂をのらせたような、こってりとした味だ。奥尻島に伝わる漁師料理「ホッケの半熟」(奥尻島観光協会提供)は、野菜などと醤油味のだし汁にしゃぶしゃぶとひたして食べる。脂が適度に残った状態のホッケは飽きがこず、ご飯にもお酒にも相性抜群だ。

今では北海道を代表する魚の一つとなり、主に開き干しとして全国に流通している。骨が取れやすく身離れが良い上に、小骨がないので魚嫌いな若者にも人気がある。しかも、値段の割に肉厚で大型。1匹で充分食べ応えがあり、お財布にも優しい。「ホッケの干物」として流通するものの多くがキタノホッケ(縞ほっけ)で、ほとんどがロシア産だ。

ホッケとは「北方の魚」の意味。「?」と書くのは、海の表層に群れる幼魚が美しい青緑色をして花のようだからとも、産卵期のオスがコバルト色になり鮮やかな唐草文様が見られるからとも言われる。

北海道の魚好きたちは、産卵を控えて成熟したホッケに目を細める。ことに岩礁に居付いた「ネボッケ」と呼ばれる35㌢以上のホッケは、北の海にもまれて育ち、身が厚く、脂がよくのって北の魚ならではの醍醐味があるという。北海道では大きさによってホッケを明確に呼び分けている。体長16㌢以下をアオボッケ、18〜22㌢をローソクボッケ、23〜25㌢をハルボッケ、25㌢前後の成魚をホッケ、35㌢以上を根ボッケと呼ぶ。特別の大型はドウラクボッケと呼び分けることさえある。ちなみにホッケは50㌢くらいまで成長する。

刺身や漁師鍋でも味わえる 北海道には、保存食であるぬか漬けが家々の味をもつほか、すり身汁やすり身揚げなど産地ならではの多彩な愉しみ方がある。

ととけん THE FINAL 10月31日 開催

日本各地のおいしいお魚情報も満載!日本さかな検定公式サイト

海のアスリート

水面すれすれを全力で泳ぎ尾びれを激しくかいて助走をつけた後、大きく張った胸びれを広げて水から飛び出して空中を“滑空”するトビウオ。シイラやマグロなど大型魚に追いかけられて、ほかの小魚たちは水中を逃げまどうだけなのに、トビウオだけがなぜ空中へと飛びだし脱出するにいたったのだろうか。飛ぶための胸びれは体と同じくらいに長く、広げれば翼のよう。

とにかく飛ばねばならぬゆえ、筋肉をしっかり、かつスリムに蓄え、ムダな脂肪をつけてはならないアスリート。これがトビウオの宿命だ。そのことがこの魚の味わいにも表れている。いわゆる高たんぱく低脂肪とは、トビウオのためにあるような言葉で、まず味が濃い。鮮度が良ければ生姜や七味醤油で刺身。とれてすぐに生で食べても、ちゃんと個性的な味があるのは、ほかの多くの魚と違う。筋肉質で脂がないから、焼いて干せば、きたえぬかれた身から出るそのだしは力強い。

「焼きあご」はかつお節のように前面に出はしないものの、野太いうまみで素材を支える。暖かい海流に身を任せて北上し、沖縄から千葉沖、日本海の能登半島を越えたあたりまでとれる。小さい2種はツクシ(筑紫)とホソ(細)と呼び分け、体長30㌢を超えるような大きい種類はハマ(浜)トビ。これらを総称して「あご」とも呼ばれる。「あごが落ちるほどおいしい」ことからという。

夜間は光に集まる習性があるので、山陰地方では船に明かりをともし、まぶしさにボーッとしているトビウオをたも網ですくいとる「あごすくい」という伝統漁が、島根半島の初夏の風物詩となっている。このあごを用いた島根の名物が「あご野焼き」だ。脂がのった旬のトビウオを主としたすり身に、江戸時代から出雲地方に伝承されてきた料理酒「地伝(じでん)酒(しゅ)」などで調味。それを棒に巻き付け、丹精を込めて一本一本あぶり焼きにする。

トッピーの愛称で親しまれる鹿児島。トビウオの水揚げ漁協日本一の屋久島近海では年間を通じて大小さまざまなトビウオが漁獲される。1~4月は、地元で「大トビ」といわれ体長約50㌢にもなるハマトビウオ、5~11月には主にすり身などの加工原料となるアヤトビウオが水揚げされる。屋久島のトビウオ料理といえば、胸びれをピンとのばし、滑空そのままの「姿揚げ」だ。

夏フグの異名をとる怪魚

夏本番。真夏のカンカン照りが続くころ漁獲されるマゴチ(真鯒)は「照りゴチ」と呼ばれる、数少ない真夏が旬の高級魚。薄造りや洗いにもよく使われ、すき通るような白身の肉質は弾力があり、コラーゲンが豊富で上品な脂のりの味わいをもつ。また、頭や骨からでる出汁の強さなど、フグによく似た特徴を持つため、「夏フグ」の異名もある。

同じくゼラチン質に富み、食味も似ていることからフグの刺身(てっさ)並みを意味する「てっさなみ」と呼ぶ人もいる。江戸時代には、コイやスズキに並ぶ酒の肴の逸品としてもてはやされた。現在も江戸前ものは健在で、東京湾の内湾にある竹岡や富津(ふっつ)、小柴などから活魚で入荷する。この時期の船釣りの対象としても人気があり、オスかメスが1匹釣れると必ずといっていいほど、もう1匹釣れるという夫婦仲のいい魚としても知られる。

砂底にもぐってくらす魚で、背は保護色の砂色、体長40~60㌢くらいのものが多い。海底にもぐる魚ゆえの平べったい体型で、ことに頭は平たく、そのためか、「コチの頭は嫁に食わせろ」ということわざがある。平たくて骨っぽいコチの頭は嫁に食べさせておいしい白身は姑の口に入るという嫁いびりをイメージさせるが、実は反対のことわざも。それが、「コチの頭には姑の知らぬ身がある」というもの。コチの頭の、とくにほほの身は極上のおいしさというわけで、吸い物のタネにすると味わい深い出汁が愉しめる。

太陽が照りつける日に、上品な甘みのある白身を握りでほおばると涼しげな気分に。玉寿司 提供

期間限定ながら、握り鮨でも味わうことができるコチは職人泣かせのネタのひとつ。頭が大きいため歩どまりが悪いのだ。数多い小骨を1本ずつていねいに抜かねばならない。身が硬めなので熟成させる必要があり、その加減にも気をつかう。

岡山にはコチのような歩どまりの悪い魚を工夫してうまく食べる郷土料理がある。「こちのかけ飯」がそれで、コチをまるごと茹でて汚れを除き、身だけをほぐし取る。茹で汁に野菜とともにこの身を戻し、醤油で味をつける。これをごはんにかけるとすこぶるおいしくいただける。高タンパク、低脂肪のコチは夏バテ対策にもおすすめだ。

ととけん THE FINAL 10月31日 開催

皮目もうまい 味の濃い夏魚

イサキは音から「伊佐木(幾)」の漢字も当てられるが、「鶏魚」の表記が一般的。これは、鶏のトサカのような背ビレを持っていることから「鶏」の字が当てられ、英名も“Chicken grunt(チキン・グラント)”=鶏と表現されている。

暖かい海を好む魚で、本州中部から東シナ海にかけて広く生息し、近海の海藻の多い岩礁域にすんでいる。このため釣り人にも磯釣りのターゲットとして人気がある。幼魚のころは頭から尾にかけて3本の茶色の縞もようがくっきりあり、イノシシの子どもと似ているために、「ウリボウ」とも呼ばれる。成魚になると、凛々しくもスラリとした姿に。大きくかわいらしい目と小さな口。胸びれは鮮やかな黄色。上品な味の白身で、甘みと脂ののりがすばらしく、塩焼きや煮つけはもちろん、刺身、天ぷらをはじめ、和洋中どんな料理にも。ただ、ヒレもウロコも硬いので、三枚におろす際には注意が必要だ。また、硬くて鋭い骨とヒレのトゲがのどに刺さって死んでしまった鍜(か)冶屋(じや)がいると言われ、「鍛冶屋殺し」という物騒(ぶっそう)な異名もある。九州には、イサキの硬い骨やヒレがのどに刺さって命とりになり、北枕に寝かされてしまうという意味から「イサキは北向きで食べろ」という言いならわしもある。

産卵期を迎える梅雨時、メスもオスも腹には卵や白子を大量に抱え込んでいる。その時季が最も美味で旬でもあり、「梅雨イサキ」あるいは麦の収穫時期にあたるので「麦わらイサキ」とも呼ばれ市場でも高値がつく。また、この時季のイサキを称して市場の言葉で「味の濃い魚」と呼び表わす。河(か)岸(し)の男たちの独特な表現だが、身肉の味が強く主張している魚のことで、一般には赤身のマグロやカツオに使われる言葉だ。

白身魚のイサキの皮には磯魚の証でもある独特の磯臭さがあり、それが火が通ったとき、この魚独特のうまみに変わる。厚みのある皮を炙る“焼き霜造り”にすると、いっそう風味が引き立ち、皮と身の間の「皮目」の脂が堪能できる。

塩焼き用の魚というイメージが強かったが、流通の発達から、最近では刺身で食べられるほうが多くなっている。そのため、活け締めして出荷する産地も増えてきた。こうした謂(いわ)れやニックネームも、イサキが夏を代表する魚で、みんなに広く愛されていればこそ。

土用丑の日

江戸時代の才人、平賀源内が仕掛け人ともいわれる「土用の丑の日」に欠かせないうなぎの蒲焼き。夏の土用は立秋前の18日間のことで、この時期にある丑の日が、土用丑の日。今年は7月28日。暑い盛りで夏ばてしないように、うなぎをはじめ、土用しじみ、土用もち、土用卵など精のつくものを食べる習慣が広がった。

食通が舌で書いたうなぎを味読すると、丑の日が何度あっても足りなくなる。作家の吉田健一は白焼きの茶漬けを推(お)した。上等な吸い物のように、うなぎの味がのりとわさびに溶け合い、「海とも山とも付かない境地」と記す。『万葉集』で大伴家持(おおとものやかもち)が「石(いわ)麻呂(まろ)にわれ物申す夏痩(や)せに良しといふ物ぞ鰻とり食(め)せ」と詠み、江戸時代に「本日土用丑の日、うなぎ召しませ」の名キャッチコピーが生まれて以来、この国の夏は、うなぎなしでは過ごせない。

開きにしたうなぎを甘辛いしょうゆのタレで味付けし、香ばしく焼き上げるうなぎの蒲焼きは、長い歴史をもつ日本独特の調理法だ。現在の蒲焼きの原型は、江戸時代後期ごろから広まった。それ以前には、ぶつ切りにたうなぎを串に刺して焼いて食べたという。その形状が植物の蒲(がま)の穂に似ていることから、「蒲焼き」の名がついたとの説もある。

「まむし食べに行こ」と聞けば、よその土地の人は、一瞬とまどう。呼び方も独特なら食べ方も独特。「まむし」とは、大阪でうな丼のことである。鰻を腹開きにして切り分けずに直(じか)焼きし、蒸さずにご飯にまむしてやわらかく仕上げるから、鰻まむしとなる。武士の町であった江戸とは違い、町人の街・大阪では手早く腹から割(さ)き、頭をつけたままうなぎに串を打ち、素焼きにし、タレをつけながら炭火でじっくり焼き上げる。この蒲焼き頭は焼き豆腐と炊き合わせて「半助豆腐」という街場の味となる。

名古屋名物「ひつまぶし」は一品で3つの味、ウナギを味わい尽くす食べ方だ。うな丼を4等分に区切り、最初の4分の1はそのまま食べ、2回目の4分の1には、刻んだねぎ、わさび、のりをのせ、ほどよく混ぜて食べる。3回目では、2回目の味にだしをかけ、お茶漬けにして食べる、そして最後は自分が最も好きな食べ方で食べる。というのが、地元流だとか。

柳川の郷土の味「せいろ蒸し」はタレを絡めて味付けしたご飯の上に、蒲焼きにしたうなぎ、錦糸玉子を乗せ、せいろで蒸したものだ。最後まであつあつのまま食べられるように、また、うなぎの旨みを蒸すことによりご飯に染み込ませるためといわれる。

五味すべてをそなえる

ホヤ類は原始的な脊索動物とされ、人間など脊椎動物の起源と進化をさぐるうえで貴重な存在なのだそうだ。というのも、ホヤはむしろヒトに近く、哺乳(ほにゅう)類、鳥類、爬虫(はちゅう)類、両生類、魚類といった脊椎(せきつい)動物の原点的な動物だからという。心臓や消化器官を持つれっきとした動物で、分類学的には「原索(げんさく)動物」というそうだ。なんでも、そんな生き物が日本の海には300種類も生息しているとか。

われわれが単にホヤといえば、食用にしているマボヤを指す。これの見た目がユニークだ。にぎりこぶし大で楕円形の赤褐色の厚い外皮におおわれ、多くは角のような突起を持つ。そのため「ホヤ貝」と貝の仲間のようにも呼ばれることもある。外皮を切り割ると、内部に赤い身が詰まっている。この身が代えがたい味を持っている。

ホヤは五味すべてをそなえているめずらしい食材だ。酢(すっぱい)、苦(にがい)、甘(あまい)、辛(からい)、鹹(しょっぱい)。『土佐日記』(935年)には「ほやのつまの飯鮨」とある。私たちの祖先は、古くからこの奇妙な生物の入り組んだ美味しさを愛でていたのだ。その複雑な味わいはフランス・ブルゴーニュ産の高級ワインのようなもので、単純な味覚に慣れてしまった人には伝わりにくいかもしれない。決して万人受けする食材ではないが、好きな人には唯一無二の存在だ。

ホヤの旬は夏、なかでも梅雨時がおいしいというが、一年を通して味が微妙に変わる。12月から1月にかけては産卵期、3月くらいまでは水ボヤと呼ばれ、身が薄いがこの状態を好む人もいる。5月になるとたくさん栄養分をとり、丸々とはちきれんばかりに大きくなる。

「ホヤはどうも」と尻込みする人が少なくないが、三陸の産地で一口でも食べればたちまちホヤ好きに転向する。都会で食べるホヤとは、けた違いの風味のよさをもっているのだ。

麦わらダコ

「麦わらダコ」とは関西の旬を言い表したものだ。麦秋の季節、つまり麦を刈り入れる初夏に獲れるマダコのこと。当年生まれの小ダコで、まだ皮も柔らかく身質もよい。タコは関西圏では年中好まれる魚介のひとつで、特に夏から需要が高まる。総務省の家計調査によると、1世帯当たりのタコ年間消費量は神戸市が堂々の全国1位。続いて、調査年により入れ替わりがあるものの、高松市、大阪市、奈良市が常連。

欧米では「悪魔の魚(デビル・フィッシュ)」と敬遠されるが、われわれの先祖は有史以前から好んできた。弥生時代の遺跡からはたこ壺が出土している。日本最古の料理書『厨事(ちゅうじ)類(るい)記(き)』には、タコを石焼きにして干したものを削って食べる、と記されている。足利将軍の献立にもしばしば登場したそう。 関西人はタコに目がなく、祭事とも強く結びついている。かの明石だこで知られる播磨では、7月2日ごろに迎える半夏生(本稿右上を参照)に、タコを田の神に祭って食べる。大阪の和泉、河内や讃岐平野(香川)の農村地域でも、田植えのおり稲の根がタコの足のように大地に張り付くよう祈念するのと、梅雨明けの草取りが終わった時期、タコを食べて疲れを癒すという。蛸薬師、蛸地蔵など、タコにまつわる信仰や伝説にもこと欠かない。

世界では約250種、日本近海にはミズダコやイイダコ、ヤナギダコ、テナガダコほか50種以上のタコがいるが、わが国の消費量の7~8割を占めるのがマダコ。梅雨の季節、マダコは水をたっぷり吸って太り、ますます美味しくなる。栄養豊富な瀬戸内海の潮流にもまれたタコは、下津井(岡山)や三原(広島)でも名物だ。といっても、いま市場に出回っている7割以上がアフリカ北西岸で獲れた輸入もの。乱獲などがたたって近海ものが減り、1960年代から西アフリカのカナリア諸島周辺で漁場開発が進んだ。いまや世界の漁獲量の6割近くが日本人の胃袋に。

左上の「明石産」から時計回りに下津井産、アフリカ産のマダコ。国産は小豆をゆでたような香りが。

左上の「明石産」から時計回りに下津井産、アフリカ産のマダコ。国産は小豆をゆでたような香りが。

たこ坊主、たこ足配線、たこ部屋…。「たこ」の付くたとえはいいイメージがわかないものばかり。会社などが自分の資本を食うことを、「たこ配当」なんて言うけれど、たこは本当のところ頭がよくって、よほどパニック状態になったときしか自分の足を食べないとか。

日本各地のおいしいお魚情報も満載!日本さかな検定公式サイト

薩摩の海の波のしずく

10㌢止まりの小魚で体が細く、体側に幅広い銀青色のたて帯模様がある。

こう書くと、イカナゴ(コウナゴ)を思い浮かべる人がいるかもしれない。よく似ているうえに名もまぎらわしい。食べ方も同様なのがあって、しばしば混同されるが、両者はまったくの別種だ。キビナゴは暖水を好み関東と山陰以南に分布する。イカナゴは冷水を好み瀬戸内海以北で漁獲される。またイカナゴは25㌢あまりまで成長する。

ニシン科の中でもスマートな体を持つキビナゴは美しい銀色で、中央には色鮮やかな青色の帯模様が走っている。その見た目から、鹿児島県南部の方言で「帯(キビ)」の「小魚(ナゴ)」という名がついたと言われる。主産地の甑島(こしきじま)列島や種子島、南薩摩地方では、キビナゴを「薩摩の海の波のしずく」と美しく表現する。

近年は産地以外でも丸のままの一夜干し、開いて作るみりん干しでよく見かけるようになった。キビナゴの食べ方は、それだけと思っている人がいるかもしれない。あにはからんや、産地のキビナゴ料理は、五島列島の鍋や鹿児島県のすしなど百花繚乱といっていい。

なかでも南薩摩地方の刺身と甑島列島の茶漬けは双璧といっていい。「キビナゴの刺身を食べないと、鹿児島に行った気がしない」という飲んべいが少なくない。味のよさに加えて、小さな魚を器用に手開きにする様子が、また大皿に盛られた花模様が忘れがたいのだろう。

酢味噌で食す刺身、塩焼きや天ぷら、煮付け、揚げ物、汁物など、様々な調理方法で味わうことができる。なかでも、菊の花をかたどって盛菊花造り JF全漁連 提供 り付けられる刺身、菊花造りは、鹿児島県の郷土料理を語る上では欠かせないもてなし料理。地域によって料理法が異なり、枕崎や種子島ではすき焼きにキビナゴを入れることも。

錦江湾など鹿児島近海でもよく獲れるが、薩摩半島の西、東シナ海に浮かぶ甑島周辺は一大漁場だ。黒潮に対馬海流が寄りそう自然豊かな漁場が広がるキビナゴの島、甑島には代々受け継がれてきた食文化がある。やはり包丁を使わず1匹ずつ手開きにしていく刺身が代表的だが、醤油漬けやきびなご丼・茶漬けほか、塩炊き、しゃぶしゃぶ、醤油焼き、なます、おさんすい(キビナゴとアオサのお吸い物)など十指に余る食べ方が伝わる。季節によって脂ののり方、大きさ、子持ちかどうかなどの違いによって調理を変えるという。

西海にサケなし、東海にマナガツオなし

春から初夏への移り変わりを告げるマナガツオは瀬戸内海や東シナ海に生息しており、春から初夏にかけてが旬。北東日本になじみ深いサケと対比されて「西海にサケなし、東海にマナガツオなし」といわれるように、マナガツオは西日本に多く、干物でよく目にするイボダイ(関東ではエボダイ)の近縁種で東日本にはいない魚だ。

カツオではないのにカツオの名前がついているマナガツオ。ご覧のとおり、体形は流線形のカツオとは似ても似つかない楕円形。カツオがとれない瀬戸内海では漁師がこの魚をカツオに見立てて「真似鰹(まねがつお)」と呼ばれたのが転じたとも、食用の魚を意味した「真魚(まなざかな)」からきているともいわれる。

なんとも愛嬌のある顔をした魚であるが、白身のたいへんおいしい魚で、すごみさえ感じさせる冴えた味。新鮮なものは刺身でもおいしいが、火を通すとほっこりとやわらかく、甘い。身離れがよいためかつては離乳食にもよく使われた。塩焼きがおすすめだが、西京焼きでもいける。味噌との相性が抜群によい漬け魚の代表的な素材でもあり、西京味噌(白味噌)に漬け込んだ西京漬けでも知られる。

漁師が選んだ、本当においしい魚「プライドフィッシュ」には、岡山県の夏を代表する“流瀬のかつお”が選定されている。この時季、瀬戸内の漁師たちはさわらの網を“かつお”網に積み替え、“流瀬のかつお”漁の準備にかかる。

全長800㍍もある刺し網を“かつお”の通り道に入れていく。流瀬とは流し刺し網のことだ。

身くずれがしにくく、箸をつけるまでは凛とした姿を保つため関西ではことに好まれ、懐石料理などで用いられる。油で揚げてあんかけで食べると淡泊な白身にぴったり。骨もやわらかく、おろしたあとの中骨でつくる骨せんべいは隠れた珍味のひとつ。

小さな春の風物詩

春は小さきものがうごめく季節。魚界でもイイダコ、ノレソレ(アナゴの稚魚)、シラウオ、イサザ(シロウオ)・・・。そしてホタルイカ。小さきものたちの春、といえば真っ先にホタルイカが思い浮かぶ。1月にボイルした小指の先ほどのちっこいものが登場、それが次第に大きくなり、3月下旬からゴールデンウィークにかけては群れなすように店頭を賑わせる。

産卵のために日本海側に押し寄せるホタルイカは、兵庫県や京都府からの入荷も多いが、3月以降、富山県産の入荷が本格化してからがハイシーズン。肝はパンパンに膨れ、複雑にして濃厚な味。ホタルイカの味の決め手は、肝にどれだけ脂がのっているかであり、富山湾産はほかの追随を許さず、といったところ。

その秘密は富山湾の地形にある。岸近くでも水深200~300㍍のすり鉢状となっており、深海性のホタルイカは、湾の奥までやってくる。それだけ成熟しており、だから、うまい。

なかでも富山県滑川市は、天正13(1585)年のホタルイカ漁の記録を残し、ミュージアムまである有数の産地。

富山湾に面した滑川は、ホタルイカ一色の町だ。駅を出て歩く石畳には踊るホタルイカの絵が。マンホールには定置漁風景。3月1日に漁が始まり中旬になると、いよいよ出荷の最盛期となる。漁港近くの加工場にはホワホワと湯気がたちこめ、50㌔単位でホタルイカが釜ゆでされていく。この時期には生の出荷も忙しい。積み重なったホタルイカの山から、トレーに並べていく作業だ。ベテランとおぼしき女性たちにより淡々と作業が続く。

刺身でいただくホタルイカ。真ん中に山盛りになっているのは富山で「竜宮そうめん」と呼ばれる足の刺身。。

ところで、私たちの口にはいるホタルイカはすべてメスだということをご存知だろうか。富山湾のホタルイカ漁は春の産卵期に重なる。実はその時期、もはやオスはいない。冬に精子の入ったカプセル(精莢)をメスに託すと、そこで役目は終わり。死んでしまうのだ。残ったメスは、たくましくもひとり(?)身ごもり、たくさんの子孫を残すことになる。オスが店頭デビューすることはないのだ。ひっそりと陰の存在。誉れはすべてメスにあり。

思わず目を見張る春告魚

思わず目を見張るおいしさの春告魚、メバル。

目がパッチリと大きく、見張っているようなその姿から眼張(めばる)の名がある。全長30㌢ほどになり、北海道から九州までの海藻が豊富な岩礁域に群れですむメバルは、船からも堤防からも次々と釣れるため、釣り人に人気抜群の魚でもある。風がやんで波穏やかになると岩場から群れをなして浮きあがったところを狙うのがよいとの意味の「メバルは凪(なぎ)を釣れ」という格言や、暖かな春の宵、内湾でまるで油を流したようにベタ~と海が凪ぐことを表す 「メバル凪」という言葉もある。

木の芽時季を中心に初夏にかけて旬を迎えるが、脂がのって身がしまるこの時季のメバルは、ホロリと身離れする白身をもち、とろけるような旨みがある。刺身志向の強い近頃でも身がやわらかく、かつ骨ばなれがよいところから、尾頭つきの煮つけ、焼き魚が好まれる。

春の雨は、里山の幸にとっても恵みの雨。「旬」という言葉の語源ともいわれる筍(たけのこ)が出始めると、芳しい野の香りやしゃっきりした歯ごたえに、海の幸との競演が愉しみになる。春先の新わかめとは「若筍煮」に、はまぐりと合わせたお吸い物、またはまぐりの潮汁に筍ご飯の取り合わせ・・・と山海の幸の出合いものには事欠かないこの季節を歓びたい。

そんななかで、メバルとの炊き合わせは思わず目を見張るほどのおいしさ。その相性の良さは、たけのこが出る季節においしくなるこの時季のメバルを「たけのこめばる」と呼ぶほどだ。

煮つけが定番のメバルは淡泊でクセがないゆえ、さまざまな料理にも使える。酒蒸しもそのひとつで、風味と旨みを増すためにメバルの下に昆布をしき、酒と出汁をかけ蒸し器で15分蒸し上げればできあがり。小ぶりのメバルなら、あんかけのから揚げもおすすめ。二度揚げすると、小骨まで食べられる。

メバルの色は金、黒、白、茶、青、赤など棲む場所によってさまざま。長らく体色の違いは個体差といわれてきたが、最近の研究で種の違いによるものということが明らかになり、メバルは3種に分けられた。胸びれの筋が15本はアカメバル。16本はクロメバル、17本はシロメバル。あなたにとっておなじみのメバルは何メバルだろうか。

色、味、香り三拍子そろう貝種の主役

「色と艶がとてもよく、握っても形が堂々として歯触りも極上、そのうえ香りが高く、味は優雅で上品」。職人気質の鮨屋の主人たちに聞くと、たいていはこのような評価で一致するアカガイ。あでやかな朱の色、シコシコとした食感、清々しいその香りと、貝に求められるうまさのすべてを持つこの貝は、古くからの貝種の主役である。身が赤いほど高値がつき、この赤色は人間の血液と同じヘモグロビンによるものだ。色合いも味も宮城県閖上(ゆりあげ)や石巻・渡波(わたのは)産のものが国内随一とされ、最も高価。ただし、ひと昔前までは江戸前でもたくさん採れ、千葉県検(け)見(み)川などの東京湾のものが最高級だった。国産はあまり流通しないため、輸入もののほか赤貝にそっくりのサトウガイやサルボウを代用することが多い。市場ではアカガイを単にタマ(玉)、ホンダマ(本玉)、ホンアカ(本赤)などと呼び、外洋性のサトウガイをバチ(場違いの意)などと区別している。赤貝の缶詰にはたいていサルボウが使われている。とはいうものの、サトウガイもサルボウもそのおいしさはアカガイに引けを取るものではない。

小ぶりなものは刻み生姜を加えて煮付けてもよいが、鮨や刺身など、生で供するのが最も喜ばれる。産卵にそなえて太るこの頃が食べごろ。

注文すると水槽や冷蔵ケースから、丸みを帯びて黒っぽい殻の表面に何十本ものくぼんだ筋が並んでいる貝を取り出し、がりがりと派手な音を立てて殻をむく。続いてむき身の足の縁にすすっと十数本の飾り包丁を入れ、思いきりまな板に叩きつける。職人のこの一連のワザを見ないと、鮨屋に行った気分になれない。

飾り包丁は足がそっくり返るのを防いで見た目を颯爽とし、また歯触りをよくするためだ。叩きつけるのは身を締め、噛み心地をいっそう高めるためだ。酸味と渋みと甘み、加えてほのかな鉄のような匂いと磯香がからまりあう。このアンサンブルの機微が、赤貝ならではの清冽な風味を生む。

よく巻物にされるヒモ(外套(がいとう)膜(まく))は磯の香が強く、こりこりとした歯ごたえがたまらない。

岡山で決まる魚の価値

魚へんに春と書いてサワラと読む。ほっそり長い姿に柔らかな身が詰まっている。俳諧では春の季語。しかし、関東などでは脂がのった冬場がうまいとされる。「寒鰆」という、うまい時季を表す言葉さえある。春を迎えると産卵のために外海から瀬戸内海へ群れをなして回遊する。待ちかまえていた漁師が大漁に沸く。こうして春を告げる魚として「鰆」の字が生まれたと考えられる。

関西や瀬戸内では春の味覚、関東では晩秋から冬に旬となる鰆の身はデリケート。丁寧に扱わないと身割れしやすい。しかも足が早いため、火を通すなら定番は西京焼き。酒とみりんで練った白みそ(西京味噌)に漬け込み、身を締め味をつけてから焼き上げる。ほろほろとくずれやすい身がほどよく締まり、味噌の甘さがサワラの品のいい味をきわだたせる。冷めても硬くならず、味が変わらない。

一方、脂がのった腹側を熟成させた刺身はトロに負けない、ねっとりとした独特の食感ながら上品な甘みが広がる。ポン酢や三杯酢との相性がよく“鰆の刺身は皿までなめる”と評されるのはこのことかと合点がいく。京阪神から岡山には、刺身で食する習慣が根づいている。また、若魚のサゴシを酢で締めた「生(き)ずし」はこれらの地方の伝統の正月魚でもある。魚は一般に頭側のほうがおいしいといわれるが、サワラは尾側のほうが美味とか。

「サワラの値段は岡山で決まる」の言葉通り、一大消費地は全国のサワラの3割を消費するという岡山県だ。ばらずしをはじめ、炒り焼きなどサワラ料理の種類も豊富だが、影を落としているのが地場の漁業資源の減少。県は小さな魚を獲らないよう網の目を大きくするなど水産資源保護に努めるものの、2016年の都道府県別のサワラ水揚量は全国32位(0.4%)。代わって漁が盛んなのは日本海沿岸だ。同年1位は福井県。以下、石川、京都、島根と続く。漁獲量が減っても、岡山県民にとって親しんだ味であることに変わりはない。そこに新たな価値が生じる。サワラを刺身で食する習慣が根づいた岡山には全国からとびきり鮮度の良いものが集まる。独特の食感を楽しみに来県する観光客も。鰆好きの岡山がうまい鰆を全国から引き寄せ、観光資源を生み出し県民の懐を潤す。経済の好循環である。

サワラの名は腹がほっそりしていることから、さ(狭)はら(腹)を語源とする。若魚、サゴシも「狭腰」からといわれる。なんともうらやましい体形だ。

伝説の春告魚

近年になく、「立春」の文字が温かみにあふれ、恋しく感じられる。水温が緩みはじめると、多くの魚にとっては産卵の季節を迎える。魚は産卵にむけて体力をつけようと餌を食べこみ、また産卵のために岸辺近くの藻場に寄ってくる。立春の声に誘われるように日本各地で「春告魚」の名で登場する。

いまだ寒さ厳しい北海道や東北にも、まさしく春告魚と表わす魚が群れをなして沿岸にやってくる。ニシンだ。ニシンには3つの漢字が当てられる。そのひとつが北国を代表する「春告魚」。東日本でとれるから「鰊」。そして、鯡。魚に非ず―。江戸から明治にかけての春、北海道に押し寄せたニシン。食用にしても有り余るそれは、脂を搾られると、北前船で西に運ばれ、畑の肥料になった。

江差の五月は江戸にもないと誇る鰊の春の海―江差追分の前唄にこう謡われたように松前藩の江差は、かつては春にしんの豊漁にわいた。その栄華は、本州からやってきた季節労働者「やん衆」の漁労歌、ソーラン節にも唄われる。そして網元にも巨万の富をもたらし、海沿いには鯡御殿が立ち並んだ。明治時代に最高潮を迎えたニシン漁は、明治30(1897)年に最高の97万5千㌧の漁獲が記録された。しかしそこを頂点に年々減り続け、昭和13(1938)年には1万3千㌧となり、戦後さらに減少を続け、昭和35(1960)年以降、近年までほとんどその姿を消してしまった。希代のヒットメーカー、なかにし礼が「石狩挽歌」に描いたのは、戦後まもない頃のニシン漁に一攫千金を求め、夢破れた人たちの心象だった。あれからニシンはどこにいったやら…

京のおばんざい「にしんなす」(画像提供:京の食文化ミュージアム・あじわい館)

北海道では生ニシンを塩焼きにして食べるほか、塩ニシンやニシンずしなどにし、またニシンを開き干しにして保存食にする。昔は、身を二つに割って腹側を肥料に、背側を身欠きニシンに加工していた。身を二つに割くことから二身、にしんという名がついたといわれる。この身欠きにしんを調理してかけそばの中にいれたにしんそばは京都名物。惣菜の昆布巻きの芯も身欠きにしんが用いられることが多く、取り合わせのよいことのたとえにも。身欠きにしんと蕗(ふき)の煮しめや独活(うど)、なすの炊き合わせなどもおいしく、格好の出合いもの。

バカガイ?青柳?

春の定番寿司ダネ、アオヤギ(青柳)は標準和名をバカガイという。和名の由来は潮の満ち引き、砂地の変化に敏感で、一夜にして棲む場所を変えてしまうので「場替え」、水揚げされると殻がきっちりと閉まらず、足をだらりと出している様から「馬鹿」、殻が薄く割れやすいところから「破殻貝(ばかがい)」、さらに名産地だった馬加(まくわり・現在の千葉市幕張)を音読みした「馬加貝」など諸説ある。この貝を巧みにむくのが千葉県浦安の漁民たち。バカガイは浦安産が最上とされた。語感が悪いので、その昔、集積加工の中心地であった千葉県青柳村(現在の市原市青柳)にちなんだアオヤギが寿司屋から広がり、通り名となっている。足のみを指して青柳、または舌切りと呼ぶのが一般的。むき身の味は淡泊だが、独特の苦みと甘さが癖になる。また、個性の強い磯の香りを放ち、これが鼻にぬける感覚は好む人にとってはたまらない。

部位や調理法によって、さまざまに名前が変わるのもアオヤギの特徴。そのままの形に干したものは桜貝、足を引き伸ばしたものは姫貝と呼ばれ、珍味として喜ばれる。

“むき身はまぐり ばかはしら”の言葉どおり、バカガイは身より貝柱の方がもてはやされる。貝柱はホタテガイなどにくらべて小さく「小柱」ともアラレとも呼ばれ、ひとつの貝に大小2つある。大きい方を大星、小さいほうが小星と呼び分けられる。小柱は独特の甘みと噛み心地も愉しい。寿司ダネとして軍艦巻きにするほか、吸い物種、かき揚げなどに用いられる。また、霰蕎麦(あられそば)にも欠かせない貝である。霰蕎麦とはかけそばにあられに見立てたアオヤギの貝柱と揉み海苔を散らしたもので、なかなか味わいのある汁そばだ。

©ぼうずコンニャク

新鮮なものが手に入ると、分葱と辛子味噌であえる青柳のぬたは格好の酒の肴になる。

©ぼうずコンニャク

アオヤギはけっして高級ネタではなく、極上の味とも言い難い。それでも必ずと言っていいほど注文してしまうのは、つい微笑んでしまうかのような潮の香りと見た目の美しさにひかれるからだ。またどこか物足りなくも小気味のよい歯ざわり、みずみずしい味わいが心なごませてくれるからに違いない。

縁起物の出世魚

正月に一家の繁栄を祈って食べる年取り魚。その立役者をつとめる大物となれば、正月魚の横綱、まるまる太った天然のぶりにつきる。東が鮭なら、西は鰤。西日本では「年取りぶり」といわれ、正月料理に欠かせない。

名の由来は「あぶら」の多い魚だから「ぶり」。あるいは、「年経りたる魚」の「ふり」によるという説もある。師走にもっとも味がよくなるから漢字では鰤。中国語で「魚師」とは「老魚」「大魚」のことを指すので、これに由来するとも。

ご存じのように、大きくなるにつれ名が変わる、おめでたい出世魚。で、幼名は? これがスラスラ言える人がいたらエライ。関東では、ワカシ⇒イナダ⇒ワラサ⇒ブリ。関西では、ツバス⇒ハマチ⇒メジロ⇒ブリ。全国各地、呼び名は120もあるそうだが、どこでも1㍍前後になるとブリと呼んでいる。ツバイソ、コズクラ、フクラギ、ガンド、ガンドブリ、そしてブリと6度も名前を変える北陸では、厳寒の「寒ぶり」の評価が高い。なかでも富山湾の定置網で漁獲される氷見ぶりは最高級とされる。氷見漁協は、ブランド価値を高めるため、重さ6㌔以上を「ひみ寒ぶり」として認定。漁協や仲買人らでつくる判定委員会が毎年、寒ブリを安定的に出荷できる見通しが立ったときに「ひみ寒ぶり宣言」を出している(昨年は11月21日だった)。

旨みがつまったアラを使うぶり大根は、大根が主役。

正月料理にはやっぱり、刺身。それもいつもより心持ち厚めに切った刺身にかぎる、という御仁が多そうだが、実は加熱調理をしたほうがブリ本来のうまみを堪能できるという。照り焼き、塩焼き、みそ漬け。とりわけ照り焼きは、ぶりの定番中の定番といった料理で、身が締まりつつ甘辛いタレと絡み合う脂が食欲をそそる。塩焼きは塩だけのシンプルな味付けだけに、魚の風味が楽しめる。粗塩を使って焼き、皮はパリッと、身はふんわりとしたぶりには大根おろしとレモンを添えたい。みそ漬けは、西京みそをはじめ、好みのみそにみりんを加え漬けたものを焼く。酒粕に漬けた粕漬けもオススメだ。ブリとくれば、忘れてならないのがぶり大根。もとは能登や富山の漁師料理と伝わるこの料理の醍醐味は、ぶりのうまみがたっぷりとしみ込んだ大根。寒い冬には欠かせない。

とろとろ溶ける白子は親勝り。

初雪の便りが聞こえるころになると、獲れだすのが鱈。マダラは晩秋から冬にかけて北海道や東北、北陸で水揚げされる。北国で雪の降る季節によくとれることから「鱈」の漢字をあてるようになったとの説がある。

多くの魚が春の産卵に備えて、冬には脂がのってくる。小寒(1月5日)の寒の入りから、大寒を経て、立春(2月3日)を迎える寒明けまでが、一年中で寒さが最も厳しい時季。この寒の頃に味がよくなるマダラを「寒鱈」と呼ぶ。

北国ではとれたてを昆布締めにして刺身でも食べる。クセがなくとりわけ昆布と相性がよいので、身のエキスが汁に溶けだすちり鍋(たら鍋)にするのが好まれる。津軽では「じゃっぱ汁」。秋田の「だだみ汁」。これらの地方では、タラの身がとても煮えやすいことを“鱈は馬の鼻息でも煮える”という言葉で表す。寒い夜フーフーいって食べる鍋は、体を芯から温めてくれる。

雪が深まる山形・庄内地方でもこの季節の愉しみは鱈だ。当地の名物は寒鱈の「どんがら汁」。どんがらとは胴アラのことで、頭から内臓まで豪快にいれたアラ汁だ。酒田の冬の風物詩「酒田日本海寒鱈まつり」が例年1月末の土日に、酒田駅前やさかた海鮮市場など市内4カ所で開催され、寒鱈汁が味わうことができる(今年はコロナ禍で中止に)。

雪のような白い身は脂が少なく淡泊であっさり、だが白子はこってり。この季節、北国を旅すると、魚のうまい店では必ずといっていいほど白子の品書きを目にする。ところが、「白子」と書かれている店にはとんとお目にかからない。函館あたりから青森にかけては「たち」か「たつ」、または「たご」。岩手、宮城だと「きく」「菊腸」「菊子」。秋田から山形、そして福井では「だだみ」、京都に行くと「雲子」が通り名だ。素性がわかると、次にはいつもといっていいほど、選択に悩む。「ぽん酢」か「天ぷら」、いずれを選ぶべきか。甲乙つけがたし。

寒くなるにつれて大きくなり乳白色になる白子。クセがなくミルキーな食感で、サッと下ゆでしてポン酢をかけても、揚げてもおいしい。

鱈は食欲旺盛。貝や小魚、イカなど手あたり次第に食べる。実際に食べ過ぎが原因で胃潰瘍にかかる魚もいるらしい。この大食いの性質から「鱈腹(たらふく)」という言葉が生まれた。

世界でもタラはポピュラーな魚で、揚げたタラにフライドポテトを添えた英国の「フィッシュ&ポテト」は有名だ。

|

河豚は食いたし…

産卵前の冬、鍋の季節に旬を迎えるフグ。淡泊にして、旨みがぎゅっと詰まった味わい。ふぐ刺し、ふぐちり、焼きふぐ、から揚げ、白子…、いずれもうっとりするほどのおいしさだ。最大の特徴は肝臓や卵巣に含まれる猛毒。ほかの国では見向きもされない危ない魚だが、私たち日本人の心をずっと惑わせ続ける魚への悩ましい思いは、「河豚は食いたし 命は惜しし」や「河豚汁を食わぬたわけに食うたわけ」との言葉からも分かる。

フグを指す隠語にも事欠かない。てっさ、てっちりがおなじみの大阪で「テッポウ(鉄砲)」というのはあたると死ぬからきたシャレ。しかし、昔の鉄砲は精度が低くて滅多に命中しないことから、逆説的に“うちのは当たらない”という売り文句を掲げる店もあったという。もっと怖い「キタマクラ(北枕)」や「ガンバ(棺桶)」というのもある。実際はめったに毒にあたらないので「トミ(富)」というのも。これは江戸時代の宝くじ“富くじ”から。

フグは世界で約120種が確認され、日本には45種が分布する。そのうち食用とされるのは、トラフグ、マフグ、ショウサイフグ、ゴマフグ、ヒガンフグ、シロサバフグなど数種類。なかでもトラフグの天然ものは、もっとも美味とされる。ぎりぎりまで薄くひかれるのは、皿の模様を愉しみながら身の硬いふぐをおいしくいただくためであり、薄くないと噛み切れないため。身は高タンパクで超低脂肪。イノシン酸、グリシン、リジンなどが豊富で、独特の旨みと歯ごたえがある。

華やかな大輪を咲かせるふぐ刺し。熟成し旨みがでるのを待って刺身にする。 山口県 提供

近年、フグが好んで食べる貝やヒトデに含まれる猛毒、テトロドトキシンがフグの内臓に蓄積されることが解明された。そこで、稚魚のときから毒のないエサだけを与えてトラフグ養殖が行われるようになっている。近い将来、フグの肝も食用とする時代がやってくるかもしれない。

いまや「河豚は食いたし 毒もなし」である。

冬至なまこ

木枯らしの訪れとともにシーズンが始まるナマコ。気温の下がってくる、秋から冬にかけてよく餌を食べるようになるため、師走のこの時季、身肉が締まり最もおいしく「冬至なまこ」という言葉もある。スーパーなどでは、小さく切ったものが袋やパックに入れられて販売されるが、市場にはそのままの姿で海水をしこんだビニール袋に入ってやってくる。見た目にぎょっとする向きもありそうだが、ひとたび酢の物にでもすれば、なんともいえない滋味風味。

生のなまこを薄く切って酢の物に仕立てた「なまこ酢」、じんわり、こりこり、なんともいえぬ歯触りが魅力だ。酒の肴に最高、熱燗がほしくなる。

ナマコは体表の色から、青、黒、赤の3種がある。内湾の砂泥にすみ、暗緑色をしたものを「青なまこ」、黒色のものを「黒なまこ」、岩礁をすみ処とし赤褐色の模様のあるものを「赤なまこ」と呼び、一般に関東では青なまこ、関西では赤なまこが好まれる。

漢字で「海鼠」と当てるのは、夜に動きまわる様子がネズミに似ているから。その姿かたちからは想像もできない滋味なるナマコ。ナマコの仲間は世界中に生息し、熱帯アジアにもたくさんの種類がいる。日本のように生で食べる国はまれで、ナマコの加工、乾物生産はしても食用としない地域も多い。

ナマコを食文化にまで高めたのは中国である。昔もいまも中国か中国人のいる町々に集まってくる。ナマコは乾燥させると、たちまち中国料理を代表する高級食材となる。中国料理では、内臓をのぞいて茹でてから乾燥させた「煎海鼠(いりこ)」を使い、もどすのに5日から1週間もかける。その味わいは絶妙で、生のときはこりこりとしていた食感がぷるぷるに変わる。料理としてはスープなどの旨みをよく吸わせた煮込みなどにするのが一般的だが、なかでもフカヒレや干しアワビとともに煮込んだ「紅焼(ほんしゃお)三鮮」が有名だ。

ナマコは古来一字で“こ”と呼ばれ、干したものを「干しこ」「いりこ」というのに対して「生こ」とされた。したがって、この内臓を「このわた(腸)」、卵巣を「このこ」というのである。汐うに、からすみと並んでこれまた日本の三大珍味にあげられる「このわた」は、細い腸を指先で選別する手間を惜しまぬ作業を経てつくられる珍味中の珍味だ。

姿が珍妙でひょうきんなこの小動物は、俳人たちにこよなく愛される存在でもあった。

思うこと いはぬさまなる 海鼠かな 蕪村

尾頭の 心もとなき 海鼠かな 去来

日本各地のおいしいお魚情報も満載!日本さかな検定公式サイト

かますの焼き食い一升飯

カマス(アカカマス)は夏場の産卵前後を除けばいつでも美味だが、旬は脂がたっぷりのった大型がとれる秋から冬にかけて。

「かますの焼き食い一升飯」といわれるほど、淡泊で上品ながら脂ののったカマスを焼くと、ごはんが進むこと間違いなし。身が柔らかく水分が多いカマスは、干物にすると旨みが凝縮されておいしくなる。アジなどと異なり頭を残した背開きで作る「小田原開き」は、神奈川県小田原の伝統だ。

身離れがよい熱々のうちに、ハフハフいいながら食したい小田原開きの干物

家庭で手軽に作れる「一夜干し」も人気だ。まずウロコを落として開き、内臓を取り出して流水でよく洗う。次に海水程度の濃い目の塩水に20~30分漬けて風通しのよいところで半日、夜から朝方まで干す。柔らかい魚なので、皮がはがれないよう丁寧に焼き上げればふわふわになる。

この時季の大きくて鮮度が良いものは、刺身にも向き、酢締めもいける。これに目をつけた料理人の間で近年、刺身にすることが流行っている。とくに皮つきのアカカマスの炙りは絶品の味わいという。

皮目が香ばしいカマスの炙り刺身

カマスは本州から南の海域に生息し、関東近海では千葉や相模湾でとれる。一般にカマスというとアカカマスのことを指し、別名ホン(本)カマスとも呼ばれる。やや水分の多いヤマトカマスはミズ(水)カマスともいわれ、アカカマスの半値以下で干物に向く。紀州や四国の「かます寿司」はこちら。

ところで、カマスは美しく繊細にも見える外見とはほど遠く、その実とても獰猛(どうもう)な魚という。昔の文献にはこうある。

“鋭い歯で小魚を追い、獰猛、貪欲ぶりを発揮する。憎々しい下あごを突き出している”

あんなにおいしいのに、憎々しい、とは少々気の毒にも思えるが、ともあれ大きく裂けた口と鋭く尖った歯が特徴的で、気性がとても荒い海の暴れん坊というのが昔からの定評らしい。

というところから「かます」は攻撃的な意味あいを持たせるために使われる。

‘はったりをかます’‘一発かます’と。

神の魚、降臨。

木枯らしを引きつれ、今年もハタハタが首都圏にもやってくる。11月、シーズンの前触れを告げるように北海道産や山形県産が入荷。やがて北風が舞い込む12月、秋田県産の登場で、本格的なシーズンに入る。

雪に閉ざされた里海へ、雷鳴と潮鳴りをとどろかせやってくるハタハタ、漢字で書けば、「鰰」。ハタハタには地域によって異なる旬が二度ある。東北の旬は晩秋から初冬。秋田県の男鹿半島沿岸ではこの時季、深海魚のハタハタが産卵のため沖合から沿岸にやってくる魚群をねらう定置網漁が主体。一方、北陸から山陰沖の旬は春。エサの多い深海へ回遊するハタハタを底びき網漁でとる。こちらは産卵魚でないため、脂のりがよく、干物などに加工されることが多い。

♪秋田名物、八森はたはた、男鹿で男鹿ぶりこ・・・と秋田音頭で歌われる「ぶりこ」とはハタハタの卵のことだ。特有のぬめりとプチプチした食感をもつ。

ハタハタの子なのになぜブリコと呼ばれるのか。江戸時代に水戸から秋田に移された佐竹の殿様―現在の佐竹敬久(のりひさ)秋田県知事はその子孫で21代目にあたる―が、太平洋で獲れるブリを懐かしんでハタハタをブリと呼び、そこからブリコと呼ばれるようになった、と。もう一説あり、ときの領主が抱卵するハタハタを禁漁としたため、庶民はブリの子と称して食べたからとも伝わる。

ふだんのハタハタは、水深100~400㍍ほどの深場の砂泥地に生息している。12月に水温が急速に下がる浅瀬にやってきて、水深5㍍前後のホンダワラなどの藻場に産卵する。メス1尾が1000~2500粒の卵を持ち、オスとともに大群で押し寄せるというから想像するだけで壮観である。

「鰰」と書かれるのは、初冬の雷が鳴るころに沿岸に近寄ってくるのと、その雷を神様にたとえたことが由来だとか。

ハタハタ漁の初物はオスメスを腹合わせにして神棚にお供えし、シーズンの豊漁を祈るのが漁師たちの習い

柔らかくて上品な味わいのハタハタは塩焼きや一夜干しが最高ながら、郷土の味「しょっつる(塩汁)」ははずせない。しょっつるは塩漬けにしたハタハタを長時間貯蔵し、そこからしみでる汁をこしたもの。ハタハタはこのしょっつる鍋の材料にも使われる。秋田のハタハタはそのおいしさもさることながら、資源を守るための活動が地元漁業者を中心に行われている点が注目されている。年によっては全面禁漁も実施。将来資源が減少しないために幼魚の漁獲を避けることや、水揚量の制限を申し合わせている。

柳の葉が姿を変えた、日本固有の魚

秋が深まっていくこの時期、北海道胆振(いぶり)地方の太平洋岸、むかわではこの季節の風物詩、シシャモの天日干しがみられる。塩焼きや天ぷらにしてほどよい脂の身を、ほくほくしながら食べるのが最高ながら、産地では獲れたてを刺身や寿司で味わう。

提供:カネダイ大野商店

スーパーなどで一年中販売している子持ちシシャモではなく、北海道近海で漁獲されるシシャモ。市場では区別するため本シシャモと呼び分ける。世界でも北海道南部の太平洋沿岸、釧路から襟裳(えりも)岬をはさむむかわにかけてのみ分布するシシャモは毎年秋になると、サケと同じように生まれた川に戻ってくる。

最近は資源を守るため漁獲枠が決められており、漁期も10月から11月の2ヵ月に限られる。シシャモは漢字で書くと「柳葉魚」。アイヌの伝説からつけられた名前とか。

シシャモの名は、アイヌの神によって柳の葉(スス「柳」とハム「葉」)からつくられたという伝説に由来する。伝説では、サケが獲れなくて困ったときにアイヌの人々がカムイ(神)に祈りをささげたところ、柳の葉が落ちて魚になった、これがシシャモであったとされる

一昨年の9月におきた北海道胆振東部地震。震源地の厚真町に隣接し震度6強の揺れに見舞われ、甚大な被害を被ったむかわ町。シシャモの産地として最も著名で、地域ブランドに認定された“鵡川ししゃも”は大きいサイズは10尾で数千円になる。

塩水につけて生干ししたものを火でさっとあぶって食べるのが一般的だが、地元では刺身やすしネタとしても食され、シシャモを入れた柳川風の「柳葉魚鍋」もある。

心していただきたい神の魚

鮭といえば北海道。アイヌ語ではサケを「カムイ・チェプ」(神の魚)とか「シペ」(本当の食べ物)と呼ぶ。サケはアイヌの人々にとってたいへん重要な意味を持つ魚である。サケには神が宿るとされ、川に上らぬ年は飢餓を意味したともいう。秋から冬にかけて卵から孵化(ふか)した稚魚は北海道の川で幼少期を過ごした後、雪どけの季節に川をくだる。オホー12月号「大雪」歳時記海道へと帰ってくる。生まれた川へ遡上(そじょう)を始めるのは9月頃から。北海道で「秋鮭」や「秋味」の名で親しまれるこれらのサケを、海に仕掛けた大型の定置網で獲っている。

アイヌの人々によるサケの豊漁祈願の儀式

産卵のために母なる川へと回帰する―母川回帰(ぼせんかいき)は、サケの魅力を語る上で欠かせない。各地にサケをめぐる言い伝えが残るのも、大海から生まれた川にちゃんと戻ってくるサケに、人々が神秘感をいだいたからだろう。岩手や山形には旧暦の11月15日(現在の12月)の夜、鮭のオオスケという王が眷属(けんぞく)をつれて、「オオスケコスケ、いまのぼる」と言ってやってくるという言い伝えがある。この声を聞くと三日のうちに命を失うといって人々は外出を慎み、そしてこの日が過ぎると川に鮭の群れが上ってくる。サケがのぼる河川として日本の南限とされる遠賀(おんが)川上流、福岡県嘉穂町の鮭神社では、サケは竜宮の遣いとして食用が禁じられてきた。

広大な海のなかをのびのび泳ぎ、2~3万㌔にもおよぶ長い道のりを旅してきた天然の生の秋鮭が店頭に並ぶのは一年で今だけ。焼くだけでなく、煮ても揚げてもおいしいサケ料理のレパートリーが秋の食卓に彩りを添えてくれる。旬と向き合うなら、塩麹漬けにしてみるのもひとつ。生筋子でつくるいくらのしょうゆ漬けはつくりたて、できたての食感を楽しめる今だけのぜいたくだ。

アイヌの人たちによると、鮭の目は記憶を良くするし、背わたは貧血にもきく、頭から尾まで捨てるところはどこにもない、という。だから獲るときも料理するときも、神への感謝の気持ちを忘れてはいけない、と。神の魚、心していただきたいもの。

不漁一転、今年こそ

不漁一転、今年こそ

青空が広がり、秋風が吹くと、サンマが無性に恋しくなってくる。ある全国紙が「今年も食べたい秋の味覚」を読者に聞いたら、ほかを断然引き離していた。2位に新米が入り、3位梨、4位松茸、5位は栗、6位の柿までは団子レース。海育ちは12位の戻り鰹まで姿が見えず、秋刀魚の独壇場である。

食べておいしいだけでなく、秋によく似合う。秋刀魚を焼く光景は一幅の絵画である、と言ったのは魚博士で知られた末広恭雄だった。したたる脂が炭火にはぜる。煙は流れて、夕靄(もや)にとけこんでいく。そこはかとない郷愁が呼びさまされる。しみじみとして、ときにほろ苦くもあるサンマの味わいを人生に重ねたくなるのはだいたいが昭和世代である。聞けば最近は、腸なんか捨てて開きにしてね、という客も多いそうだが、あの腸(はらわた)の苦味こそがサンマの味だと言い張るのも、かの世代の特徴かも。

秋刀魚の文字どおり、刀身のようにスリムで銀色に腹を光らせたその体形から狭真魚(さまな)と呼ばれていたのが訛って‘さんま’になったともいわれる。とはいえ、この時季、たっぷり脂がのり、けっこう肥満体。小さな頭に、力士さながらに肩が盛り上がり、アンバランスなほどウエストも太る。

かつては漁師の特権だったさんまの生食は、輸送技術と漁師の鮮度管理がもたらした新しい食べ方だ。遠い消費地でも可能になったのは2000年代に入ったころ。寿司や刺身はもちろん、サラダにカルパッチョ、たたき、なめろう。今のさんま人気を後押ししているのは、こうした生食の広がりだ。

7月初旬に北海道沖で初水揚げの報せが根室からとどき、秋の訪れとともに親潮にのって、大海原を回遊しつつ、太平洋を日本列島に沿う様に南下するさんまの群れ。ちょうどこの頃から10月頃までに三陸沖を経て、常磐沖から房総沖へ。11月から初冬にかけて伊豆半島や紀伊半島の沖合いにやってくるころには、脂が落ち、身が引き締まってくる。伊豆地方の名物さんま寿司や、熊野地方のさんま丸干しにはこの脂がぬけたさんまが向く。

さんま寿司 西伊豆町観光商工課提供

ここ数年不漁のニュースがつづき、今年も出足が鈍く、気をもむ毎日が続く。

江戸前天ぷらの主役

日本人になじみ深い釣魚のハゼは、江戸時代後期に天ぷらが登場して以来の代表的なネタだ。秋に旬を迎えたものは「彼岸」の名を冠し、珍重される。

とくに東京湾のハゼ釣りは、江戸の昔から有名だ。夏の幼魚は食欲旺盛で、釣り糸にもかかりやすく、初心者でもおもしろいように釣れる。

江戸時代から盛んだったハゼ釣り。これを陸(おか)釣りするのはもっぱら庶民の楽しみで、金持ちは舟を仕立てての釣り三昧(ざんまい)としゃれこんだ。釣ったそばから刺身や天ぷらで食べるのだから豪華な遊びだった。

ハゼは自分で釣って食べる魚といわれ、店頭に出回ることもない。釣ったそばから揚げて味わう天ぷらは、釣り人の特権だ。隅田川や佃島などでは釣ったハゼをその場で天ぷらにする、はぜ船がいまでも行きかう。

ほっこりと甘いハゼの天ぷらは、江戸前天ぷらを代表するタネ

あっさりしたクセのない白身魚で、秋から初冬にかけて、大きく育ちいっそううまみが増す。秋分のころに型が大きく味がよくなるものを「彼岸はぜ」、晩秋から初冬にかけて、産卵のため深場に移動したものを「落ちはぜ」と呼ぶ。

あっさりした白身は天ぷらやから揚げがぴったり。なかでも東京湾でとれるハゼは江戸前ハゼとも呼ばれ、食通に珍重される。

夏などに獲れる幼魚「デキハゼ」という小ぶりのものはから揚げにするのもよい。この小ハゼは佃煮でもおなじみだ。デキハゼの佃煮は佃島名物。また、落ちはぜの卵巣を塩漬けにした塩辛は、隠れた珍味だ。

もし大漁だったら、南蛮漬けにしてもよい。揚がったハゼをいったん冷まし、二度揚げをする。季節野菜をたっぷり入れ、酢をきかせた南蛮酢に漬け込めばできあがり。

秋分のこのころに獲れる20㌢以上ある大きい活け魚は、刺身や洗いにして非常に美味だ。脂肪が少なく、カルシウムが豊富なハゼは、俗に「お彼岸の中日に食べると中風にならない」ともいわれる。

忘れてならないのが、素焼きにしたあと干して作る「焼きはぜ」。内臓を取ったハゼを軽く焼いて風干ししたものだ。とてもよいだしがでるため、仙台や山陰の中海地域などでだし取りに使われる。