おさかなオモシロGOODS発見!!(19) 大型エビやカニの標本を作ろう!

エビの標本を作ろう!

ミイラ(乾かす!)にする方法を知れば、エビの標本を作れます!

生きたエビの準備は大変でも、標本ならばいつでも大きさや体の秘密を伝えられます。

標本作りのススメ

①市場などで手に入れる。②なるべくキレイに身を食べる。③形を整えて早く乾かす。

エビもカニも昆虫標本と同じように形を整えて乾かすだけ。中身を食べられる分、お得!

集めすぎると、広い家が必要になりますが、完成すると↓こんな楽しい感じになります。

例外として、海岸等で脱皮後のエビの殻の形を拾えば、整えて乾かすだけで簡単に標本が作れます。

完全な形を拾うのは難しいので、エビを食べてチャレンジ!失敗したらまた食べよう!ドンドンうまくなります。

なるべくキレイに身を食べる

セワタとエラ、胃袋以外は食べることができます。寡黙に食べます。

エビの食べ方は「こちら」

カニの食べ方は「こちら」

イセエビなどは「こちら」のエビのさばき方動画3分ぐらいがおススメです。

ひたすら身を食べる

しっぽの裏側は、標本にしたときに切れ目が目立たないように切れ目を入れます。

※殻の上にお刺身で盛るときは、ゆでると殻の色が鮮やかになります。

左ゆでる前 右:ゆでた後。ゆでると残った身を取りだしやすいです。

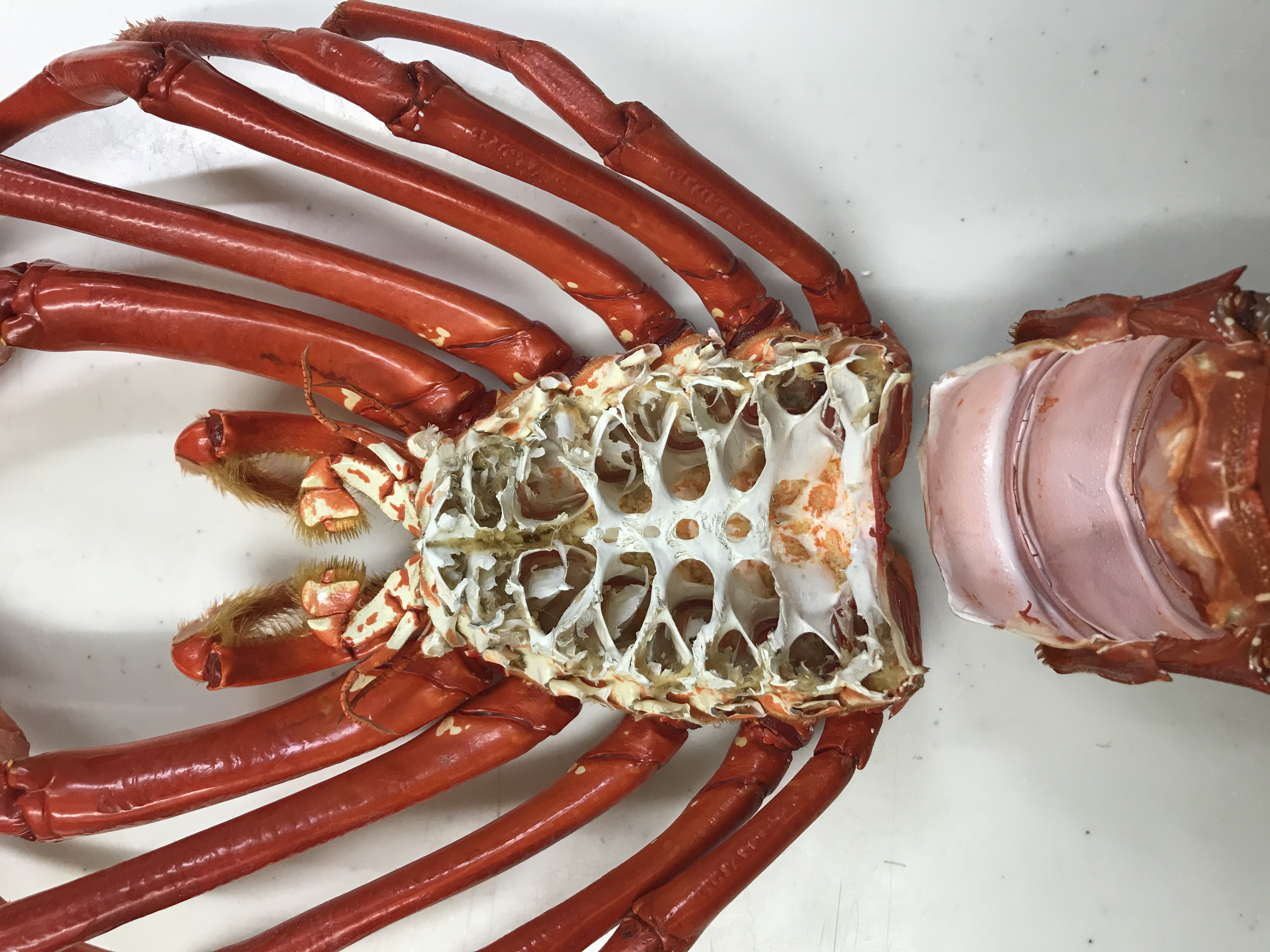

イセエビ系やカニの足部分は、頭をはずして、エラを取った後に、脚がバラバラにならない程度に内側の肉と殻をハサミで切ると、食べやすく、乾きやすくなるので、一石二鳥です。

↑小指のあたりに色が変わっているオイシイ部分(ウチコ!)がありました。

ウチコは美味しいし、標本にすると油がにじむので、しっかり食べます。

取りにくかったら茹でて食べやすくしても。殻は赤色に、ウチコはオレンジ色になりました。

↑左を食べつくしてから乾かすと、右のようになります。

足の身は殻の中に残したまま。お味噌汁でお出汁をとりました。

エラは水を含み腐りやすいので、思い切ってハサミでジョキジョキ切り、見えるお肉はピンセットで取ると、↓セミエビだとこんな感じに。

↑殻は、ある程度残さないと強度が落ちます。でも、肉はとりにくい・・・どこまで切るか悩みながら。

↓食べている時にベニズワイのエラを半分取った状態。

カニはエラの下が入り組んでいるけれど、そこに足を動かすおいしい肩肉が!

なので、全体の形を残したい場合は内側からハサミで切りながら食べます。

仕上げ洗い

きれいに食べたエビやカニの甲羅をさらにきれいに!(セミエビ)

きれいに食べた後は・・・甲羅の色が落ちない程度に(特に小さいエビはこすると色が落ちる)中性洗剤をつけた歯ブラシで軽くこすると匂いや油が気にならなくなります。

こすらずに2時間ぐらい洗剤に浸けて置くと、それなりに脂は落ちます。洗剤が入っていれば腐りにくいので、水を変えて気が済むまでやってもOK。

胴体、頭の上、頭の下(足)の3パーツに分けるとクリーニングしやすいです。

一番大変なのは足パーツ。足がバラバラにならないようにほどほどに。

水気を拭き取り、形を整える

クッキングペーパーで大まかに水気をふき取ったら、針などで形を整えます。

発泡スチロールの上に海老を置いて、竹串で固定してもOK。

このまま乾燥させる!扇風機で風を当てるとより早く乾きます。

レベルアップ!

※さばく時の切れ目で、標本の出来が決まります。

セミエビやイセエビのしっぽの腹側は、泳ぐ足の近くをハサミでうまく切っておくと、下のように固い部分を引っ掛けるようにするだけで簡単に形を整えられます。

会心の切り口!

なるべく速く乾燥させる

速やかに乾燥させるポイントは扇風機。普通に乾かすと水気が残り腐ってしまう場合も。魚を腐らせないために干物も塩分や風で水を素早く取り去ります。この考え方と一緒です。2-3日風を当てればカラっと乾きます。

針で固定しておくと、乾く途中で形が変わりません。しっぽのような薄い部分は紙や段ボールで抑えてあげると乾燥途中に形が崩れにくくなります。

胴体部分と頭部分は乾くと合わせにくくなります。半日ぐらいで一旦合わせて形を整えて、完全に乾いてから木工用ボンドで固定します。角度が難しいけれど頑張って!

ボンドやシリコンで固定。

乾いたら、体の中にシリコンを注入して補強してもOK!

触っているうちに、パキパキ割れるので、特に割れやすいシッポ部分はシリコンやボンドでフチを補強すると割れにくくなります。

お好みでプラモデル用などのスプレーで補強

スプレーをすると壊れにくくなり、色も残りやすくなります(どうしても時間と共に色は無くなってしまいますが・・・)

スプレー前↓

スプレー後↓

上のタカアシガニはスプレーをしなかったので早く色落ちしてしまいました。

実は、カニの甲羅部分だけを乾かすだけもお勧めです。口がペンチのようだとわかったり、種類によってトゲが多かったり、固さに特化していたりと、見るだけでも生きものの不思議さがイロイロわかります。

標本保管の注意点

・割れた!

→木工用ボンドなどで直しましょう。触るほどに壊れていくのは仕方がない。

・色がなくなった!

→光が当たらないようにすると色落ちしにくいものの、時間と共に色落ちしてしまいます。

割れたり、色落ちで悲しい気持ちになったら、もう一回エビを買ってもらい、笑顔で美味しく食べてから再チャレンジしましょう。

・保管方法

→チャック付きの袋などに入れて保管すれば、匂いも漏れず、カビも生えず、虫が付きにくいです。

防虫剤や乾燥材を入れておくとより安心ですね。

・虫がついた場合

→固い殻でもカツオブシムシ(鰹節や骨等固い乾燥したモノを食べてしまう虫)などがつく場合があります。その場合は、チャック袋に入れたままで、2-3日冷凍庫へ入れると虫は死にます。その後、軽くたたいてゴミを落としてから、袋を変えて保存すればOK!念のため1年に一度冷凍するのもおすすめです。

博物館では薬品で燻蒸したりしますが、自宅では難しいので。

拡大を防ぐために捨ててしまってまた食べるのもお薦めです。

番外編①:泳ぐエビで作ってみた

ボタンエビでも同じように作れますが、殻が薄くてチョット難しい!

上は生のまま、下は茹でてみました。生のままは、足に少し残った肉が黒く変色してますね。

番外編②

さかなの口の中から出てくるカワイイウオノエを乾かしたい!

でもヒレなどが多くてなかなか乾きにくい!

ということで冷凍庫で3か月放置していたら・・・カラッカラに乾きました。

冷凍庫の中で体内の水分が昇華して乾いていく、フリーズドライの原理です。

これで完成でもOK!

最後に

研究者は研究したい部位があるので、例えばエラに付く寄生虫を確認したいのに・・・このページの作り方だとエラが無い!となると使えない標本になってしまいます。

また、乾燥しているとエラの中の寄生虫を探すときにバキバキ折る事になり、研究の場合はアルコールに浸けておいた標本が適しています。ただ、重くて場所も取って家庭での保管は難しいです。

そのため今回は自宅で自由研究レベルとして、外から見るための標本づくりとして紹介しました。

このように標本の作り方に正解はなく、目的によって触って壊れてもいい!という作り方もあります。

乾かしながら、割れやすい部分は水をかくことが多いのかな?とか、セミエビの体の表面は、水分がしみ込みやすい構造をしている!等の発見があるハズです。

必ず理由があるハズなので、ジックリ見て色々と考えてみてください。

子どもたちに触らせて壊れてもいいくらい触らせたいなら時間をかけずにパパっと作って、壊れたらまた食べて作る方法もあります。

シッカリ展示・保管したいなら壊れないようにキレイに作ってもいいでしょう。採集日や産地、重さなどを記録しておくと別の発見があるかもしれません。

繰り返すと一層上手になるので、エビやカニをしっかり隅々まで食べながら自分なりに試してみて、お好みの標本を作ってみてください!

その他、質問があれば「こちら」からどうぞ!