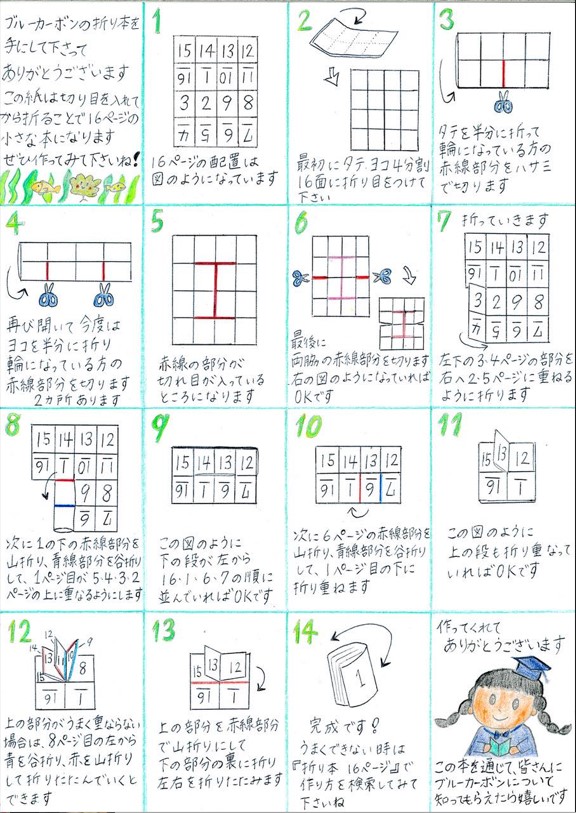

アマモやワカメを増やすには? 自然な海辺を取り戻す体験学習

海辺つくり研究会の活動紹介!

アマモの苗移植会 2024年4月13日 11:00-13:00

海辺つくり研究会による、アマモの苗を横浜の海の公園に移植する体験です。

申し込みは上の写真をクリックしてPDFから確認してください!

4月苗移植、6-7月「花枝採集」、7月アマモ種選別会、11月「苗床づくり」と種まき、と、一年中季節を感じながら体験ができます。

7月、アマモ場でヒメイカ発見! 他の生き物たちが見られる事も楽しみの一つ。

海辺つくり研究会とは?

沿岸域環境の保全・再生・創出や自然と共生する海辺作りを目指している「海辺つくり研究会」。

昔のような自然や海辺を取り戻しながら楽しもう!という目的で、アマモ場造成、夢ワカメワークショップ、ハゼ釣り調査等々、色々な活動をしています。

大人気!夢ワカメワークショップ(10月受付、11月ワカメ植え付け、2月収穫)

横浜の臨港パークでワカメを育てて海をキレイにしよう!という活動です。

※ワカメを配布するイベントではありません。

↑動画で大きさがわかりますが、2022年に見学させてもらって、「こんなにたくさん収穫できるなんて海の力はスゴイ!」とい感じました。

たった三か月で350Kgものワカメができてしまったのです。

スゴイ量!ですが、昨年は1トン以上の収穫。今年減った理由は魚の食害。クロダイ、メジナ等がワカメを食べて少なくなったそうです。温暖化で冬も暖かいと魚も動き回ってしまうんだとか。

来年は魚避けの網をしっかりつけて、海が冷えた12月に植え付けしたら収穫が増えるかな?と話していました。「こちら」から過去の収穫量や状況もチェックできます。

木村先生によると「魚に罪はない。お腹がすけばレストランに行くよね。」とのこと。確かに!

逆に、レストランや食卓にクロダイを招待(誘拐??)してもいいですよね!

このような取り組みで、自然を楽しみながら来年以降も参加したい!海で遊びたい!と考える参加者が増えれば、豊かな海を守りながら無理なく利用していく事につながります。

収穫された生ワカメは、参加者300名のお土産になりました。

食べ方を知らない人は・・・豊かな海を感じられる「生ワカメ」の食べ方をどうぞ!「こちら」

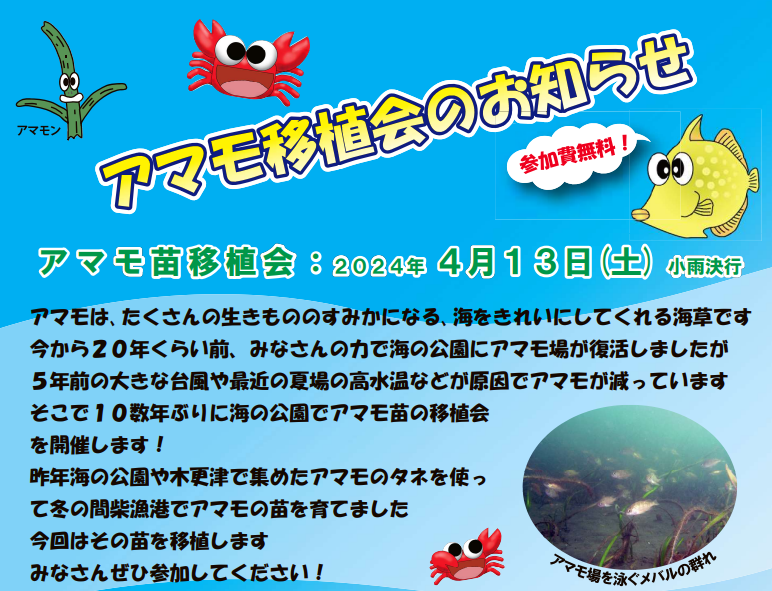

ブルーカーボンとは?

生物と共生できる港づくりの仕事をしている古川恵太先生の話の中では、海藻類は、魚に食べられたり、千切れて分解される部分もあれば、海に沈んで残る場合もあるそうです。沈んで残る事で、ヒトが化石燃料を使う事と逆の働きで地球温暖化に歯止めをかける効果があるという話もありました。

楽しみながら地球も守れるなんて、いいことだらけですね。

カーボンイロイロ(オフセットとかニュートラルとか)は「こちら」から。

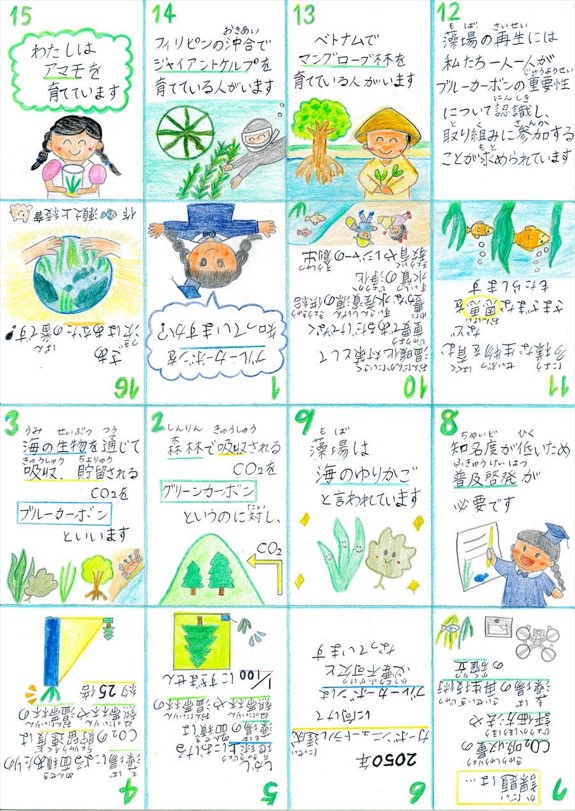

ブルーカーボンのミニ本を工作しよう!

クリックして印刷してみてね!印刷したら、余白を切るのがポイントです!

ある年のアマモ観察会では、ドローンが登場。

古川先生がドローンを使ってアマモの生育状況をチェックしました。

↑操縦しながら↓海の様子モニターで確認できました。

近そうで遠い、10メートル先の海の中。

寒い2月の海に入るにはドライスーツが必須ですが、普段着のまま海底の様子がわかります。

理解が深まり、海藻・海草達を応援したくなった参加者も多かったはずです。