煮干しの解剖 簡単便利な解剖をにぼしで!

煮干しとは?

冷凍庫が無い時代、沢山獲れた食べものは「煮て干す」ことで、ミイラのようにカラカラに乾き、保存ができるようにして常温で運んだり保存したりしていました。

煮干しは干物?乾物?わからない方は「こちら」

イワシだけではない煮干し!

カタクチイワシ(いりこ)が有名な煮干しですが、煮て干してあればすべて煮干し。

イワシ以外にも、トビウオ(アゴ)、干しエビなど、様々な魚介類の煮干しがあります。

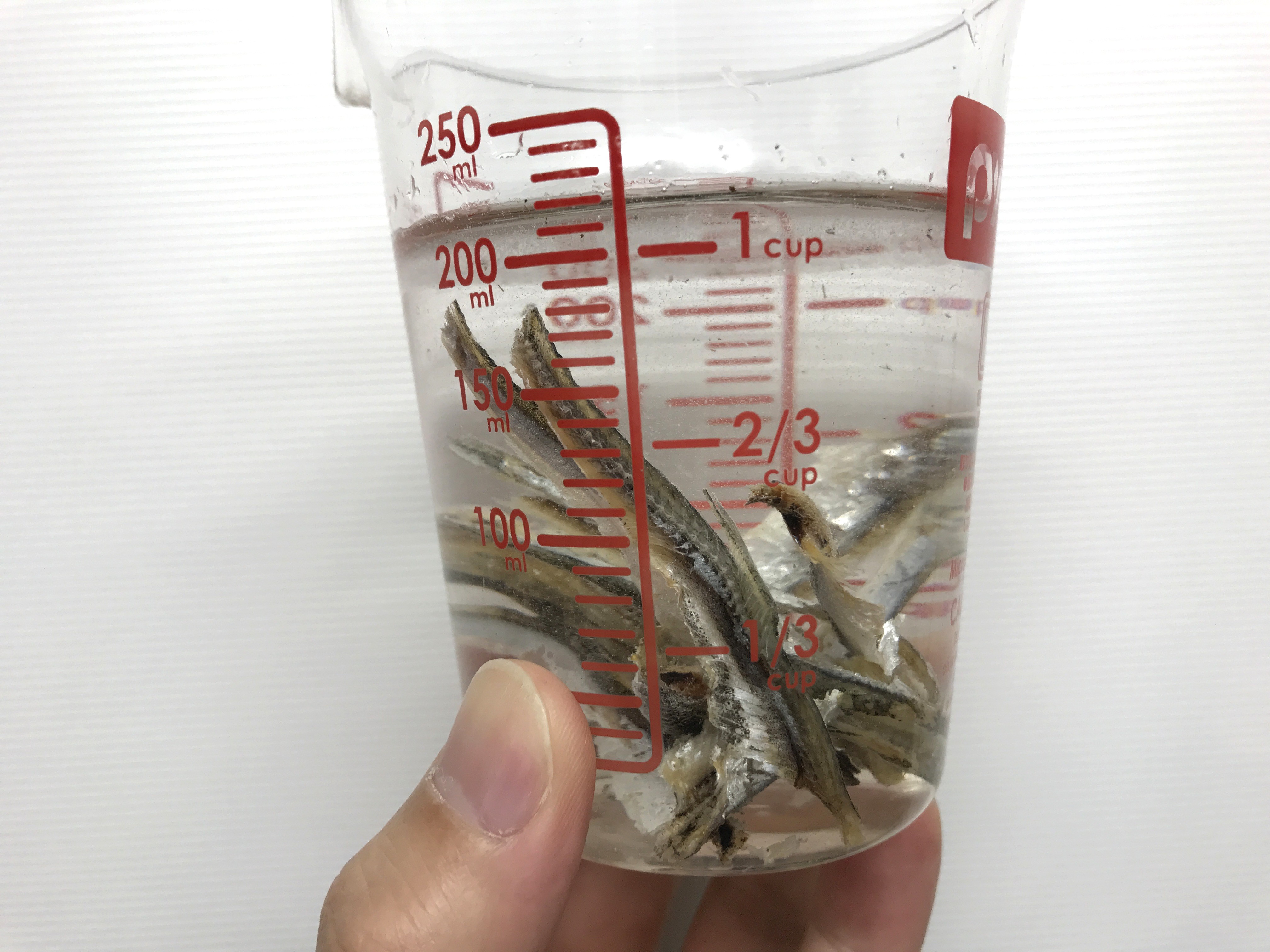

煮干しの観察

ここではイリコ(カタクチイワシ)をじっくり観察する方法を紹介。

準備も簡単なので、教室で実施するのにおススメです。

必要なものは、煮干し、下に敷く紙。

外部形態の観察から

解剖は、ただ切ればいいわけではなく、構造を知るために外の様子をシッカリ知った上で内側を知るために行います。

まずは・・・外側からわかることを確認してから始めましょう。

色に注目!

魚は海の中で少しでも目立たないように、体の色に特徴があります。

イワシもマグロもサメも、背中が黒くてお腹が白っぽい魚が多いです。

背中が黒っぽいのは、海の暗い色に紛れるためで、腹が白っぽいのは、明るい空の色に紛れるためです。

食べる側も食べられる側も目立たないほうが有利なので生き残りやすくなり、このようになりました。

白黒それぞれの紙の上に載せると見やすさが変わります。

赤や真っ黒など他にも魚に色がある理由は「こちら」から。

目玉に注目

敵やエサを先に見つけるほうが生き残りやすくなります。

乾燥しているとわかりにくいけれど、生きている時は全方向見えるのがイワシの特徴。

大きな目玉にも注目です。

ヒレに注目!

ヒレの役割は色々。

進むため、方向を変えるため、まっすぐ進むため、食べられないようにトゲがあり、歩いたり、魚をおびき寄せるヒレもあります「こちら」。

注目してほしいのはシリビレ。シリビレの前にお尻の穴があります。

口から、このお尻の穴まで内臓があり、それを守るためにアバラボネがあります。

煮干しは乾いているので、ヒレが折れて無くなっている場合もあります。そんな時は、どこにしりびれがあったのか解剖しながら予想しましょう。

骨に注目!

小さくてもシッカリ骨があります。人と同じ内骨格なので体の中を見るために、頭の後ろ、背中を爪で割るように押すと・・・

パキっと二つに割れます。

上が割っていない煮干しで、下がキレイに割れた煮干し。

首の後ろからしっぽまで見える背骨が50個以上あるのがわかります。

こんなにたくさん分かれているので、剥がれた筋肉と一緒に滑らかに動く事で、素早く泳ぐ事ができるのです。

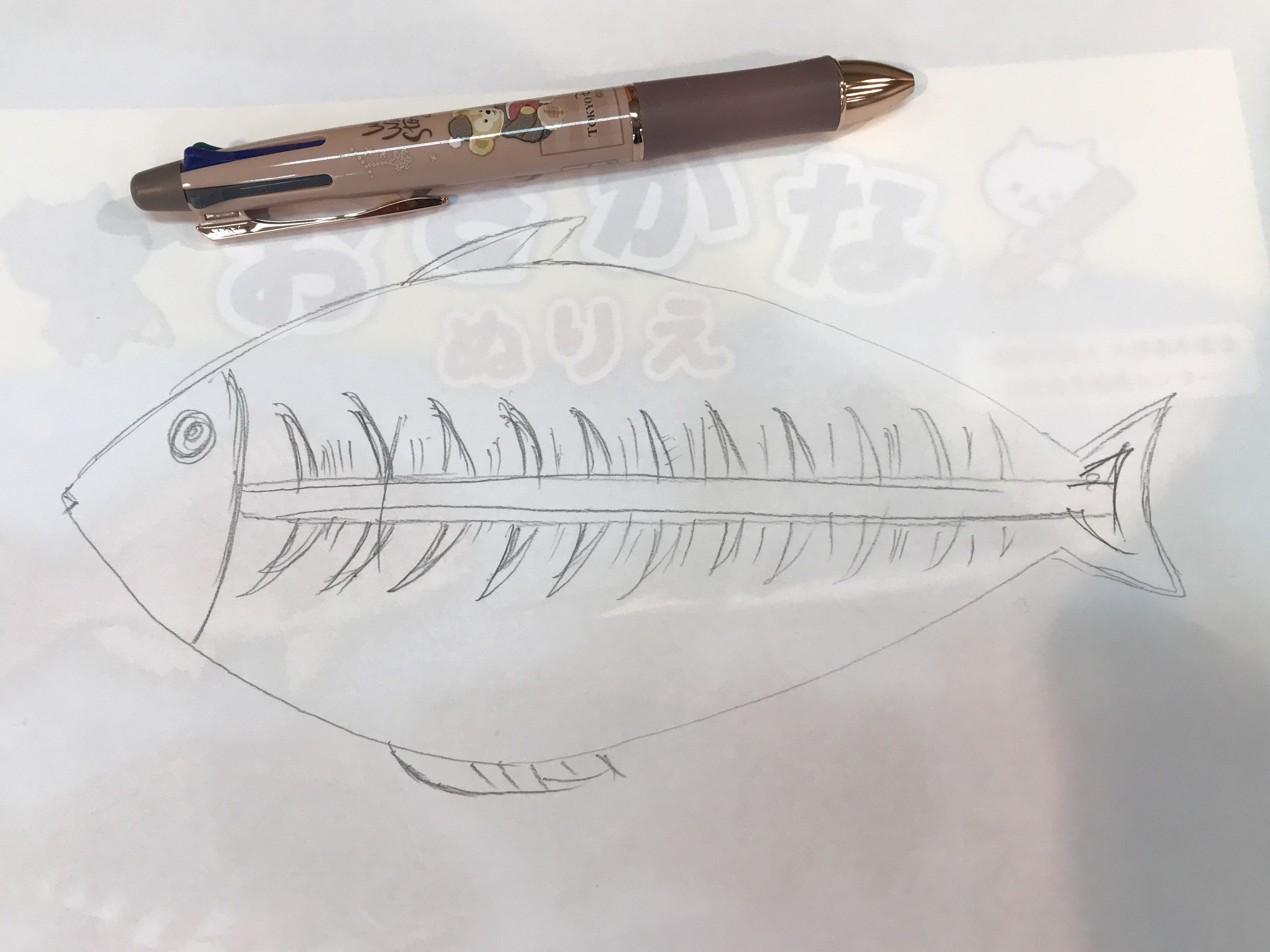

背骨の上下にある細い骨は、頭からしっぽにかけて流れるように生えているので、↓これは間違い。

ケガをしないように力を受け流す形も生きるためには重要です。

内臓に注目

頭からしっぽの半分くらいまで、黒くなった内臓が見えます。

内臓が無くなったあたりが肛門で、そのすぐ右にしりびれがあります。

内臓は、心臓や肝臓、胃、腸など含まれます。その内臓が剥がれた部分をよく観察すると、はがれた部分に銀色の膜が見えます。

太陽光の下で泳いでいると、内臓が影になって、魚がそこに居る事が周囲に分かってしまいます。

そんな時、銀色の白っぽいカーテンのように内臓の影を目立たなくすると考えられています。

イカの肝臓や墨袋が銀色の膜で覆われていたり、

深海魚は内臓を包む膜が黒かったりするのも、敵や餌から目立たない工夫です。

生き物は生きるために姿かたち色を変えますが、生き残るために体の中まで色を変えているのは、なかなかすごい事ですね。

口周辺を観察! 歯の形

餌によって歯が様々な形に変わることは有名ですが、煮干しではナカナカ観察できません。

「こちら」で恐竜や魚の歯の共通点を見てください。

口周辺を観察! エラ(鰓)・サイハ(鰓耙)

煮干しで見てほしいのは、エラとサイハ。

頭の一番上の銀色部分、エラブタをめくると、中段のようにエラ(茶色い鳥の羽のような部分)と、サイハ(白っぽいクシのような部分)が見えます。

役目を知るとわかりやすいので、「酸素を得るためのエラと、エサを濾し取って胃袋に送るサイハ」と覚えましょう。

↑一番下は、下から見た状態でサイハがよく見えます。

イマイチわかりにくい人は、新鮮なブリで観察しましょう。

エラから胃袋を取り出した状態です。

↑白い部分がサイハで、硬くてしっかりとしています。砂などは隙間から落ちていきますが、小魚などは食道の方へ送り込みます。その時、エラが傷つけないようにサイハが守っているとも言えます。

↓外して下から見た状態では、エラの真ん中に赤い塊、心臓が見えます。

捌いたので真っ二つになっていますがエラのすぐ近くにあるのはどの魚も一緒。右側は胃袋で、口のすぐ後ろが胃袋であることもわかります。

エラは鳥の羽毛のように細かく分かれて表面積を広げて海水中の酸素を得ようとしている様子がわかります。

丸飲みが多い魚の世界では、胃袋に魚が丸のまま入っている事があります。

頭から丸のみするので、魚が入っている場合は頭が右側になって入っています。

頭を割ろう!

目の後ろ側に頭蓋骨があって、その中に白い石が二つあります。

右から順に小さくしていって、一番左から取り出した爪の上の白い粒が煮干しの耳石(じせき)です。

耳石は魚によって形や大きさが違います。

耳石によって年齢がわかるのでマグロの資源を研究したり、クジラの胃袋から溶けた魚が出てきた場合に耳石を見ると食べた魚種が分かったりします「こちら」。

目玉の中の水晶体

眼球の中には透明な水晶体があります。煮干しは似ているので白く濁っている場合もあります。

イカやキンメダイなども水晶体があり、煮物からも取り出せます。

煮干しを食べてみよう!

煮た時にバイキンが少なくなって、干して保存できるようになっている煮干し。

家でポリポリ食べている人もいるでしょう。

解剖した煮干しは、手で触っているので手のバイキンが付いているかもしれない(手を洗ってからなら食べながらでもOK!)ので、手を洗ってから解剖して食べてしまうか、お出汁がおススメです。

内臓は苦い!

内臓は苦めなので、煮干しのお出汁をとるときは、内臓を取ってだしを取る人もいます。

このページを作った後の煮干しクン達。頭は別途ガリガリ食べました。

一晩冷蔵庫で出汁をとってからおみそ汁に。

ふやけた煮干しは食べても大丈夫だけれど、よく噛みながらです。

お好みに合わせて無理なく食べて下さい。

骨まで前部食べる事ができるので、栄養たっぷりの煮干し。

手軽に、魚を知るのにバッチリ!な煮干しでした。

メヒカリ、エビ、イカの解剖は「こちら」