生き物が絶滅しないためのルール ワシントン条約・レッドデータブック・天然記念物

種の多様性を守るための決まりと考え方

・ワシントン条約

・レッドリスト・レッドデータブック

・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法・野生動植物保存法)

・天然記念物

種の多様性に関連して、どのようなルールがあるか紹介します。

様々な信条、政治的な立場・思惑等がからむため、正解が一つではなく、多数決が正しいとも限りませんが、世界全体の方向としては多様性を守る事は一致しているハズです。

科学データを重要視する立場もあれば、神聖化している野生生物の命を守る目的の場合もあります。

ただ、様々な考え方の中で、話を聞いてもらうために博物館の絵にケチャップをかけてしまう人もいます。

魚食普及推進センターは、水産業が元気になるよう、水産物が減らないように上手に魚達の命を頂きながら人も幸せに生活できる世界を目指しています。

そのため、日本の方針と同様に「科学データを重要だと考えて、守る生き物と利用する(食べる)種類を分けて考えていく」という立場です。

考え方にも多様性があるので、どのようなルールがあるかを知ることで皆さん一人一人がどのように考えて生きていきたいか判断してください。

○ワシントン条約 (国際取引のための条約) (外務省HPより)

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)」といい、英文の頭文字をとってCITES(サイテス)、あるいは1973年(昭和48年)に米国のワシントンD.C.で採択されたことから、ワシントン条約という通称でも呼ばれています。

カテゴリー

附属書Ⅰ 約1,050種 : 原則取引禁止

附属書Ⅱ 約34,600種 : 取引を厳重に規制する必要あり

附属書Ⅲ 約220種 : 自国内、取引国同士で管理が必要。

取引できる場合のルール

国際間の過度な取引を防ぐことが目的なので、国内、教育や研究、そして地域によって十分に生息している場合等は例外となる場合があります。

①留保

世界全体では減っている状態でも、国や地域によっては十分な資源があり、科学的データに基づいた「持続可能な利用」が可能であると考えている場合や、決まったけれど科学的根拠が不十分だと考えている場合、資源量が問題ないと判断した場合に国として留保できます。留保している国同士では取引ができます。

→「外務省HP」で、日本はクジラ10種、ヨシキリザメ等のサメ13種類などを留保している事が確認できます。

②商業目的以外

個人的利用、学術的目的、教育・研究、飼育繁殖事業など、商業目的でない場合は、輸出国、輸入国の申請書類をそろえることで認められる場合があります。

③国内取引:国際取引に関する条約なので、国内の取引は含まれません。

江戸時代の根付(現在のストラップ)は象牙等が使われている事もあります。同様にワシントン条約が発効される前から国内にある場合等は対象外です。国内での取引ができなくなると博物館など文化的に価値がある資料の展示なども影響が出てしまいます。

○レッドリスト・レッドデータブック (絶滅の恐れのある生物種リスト)(環境省HPより)

生物学的な観点から個々の種の絶滅の危険度を評価してまとめて、定期的に全体的な見直しによって作成された、絶滅の恐れのある生物種のリスト、そして詳細な情報が書かれた本の形のデータブックがあります。

国際的には・・・国際自然保護連合(IUCN)が作成「こちら」。英語や学名で検索が必要です。

国内では・・・環境省、地方公共団体やNGOが作成。「こちら」

国際的なレッドリストに載っていても、国内のレッドリストに載っていない場合もあります。それぞれが独自に調査しているので、どちらかがどちらかに合わせることはないためです。

大雑把に世界的にはどのような状況?→国内では?→さらに都道府県では?「こちら」等と細かく見ることで、地域ごとに守るべき種類が分かってきます。

国内でのカテゴリー(レッドリスト・レッドデータブック)環境省HPより

絶滅 (EX):我が国ではすでに絶滅したと考えられる種

野生絶滅 (EW):飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ 存続している種

絶滅危惧I類 (CR+EN):絶滅の危機に瀕している種

絶滅危惧IA類(CR):ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの

絶滅危惧IB類(EN):IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの

絶滅危惧II類 (VU):絶滅の危険が増大している種

準絶滅危惧 (NT):現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種

情報不足(DD):評価するだけの情報が不足している種

絶滅のおそれのある 地域個体群 (LP):地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの

〇絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法・野生動植物保存法)

ワシントン条約で国際的な取り決めがされ、国内版レッドデータリストで少ない種類を調べています。

国内で、種を守れるための法律です。「こちら」

「象牙の取引の制限や登録」、「アメリカザリガニやアカミミガミを逃がさない事」などがわかりやすいでしょうか。

○天然記念物

日本国内で天然の動物、植物、鉱物などが対象で国によって指定され、文化庁長官の許可が無ければ採集・伐採はできません。

特別天然記念物はその中でも特に重要なものとされますが、減っている種類でも、人に害がある場合は天然記念物になりにくいなどもあります。

天然記念物は対象を守る事が目的ですが、守るために必要な調査・研究が進みにくくなるなどのデメリットもあります。また、守っている生き物が増えすぎて農林業への被害が生じた場合の対応が難しくなる場合もあります。

種類を天然記念物に指定しても、住む場所が無くなってしまえば生き物は生息できないため、種ではなく生息地が指定される場合もあります。

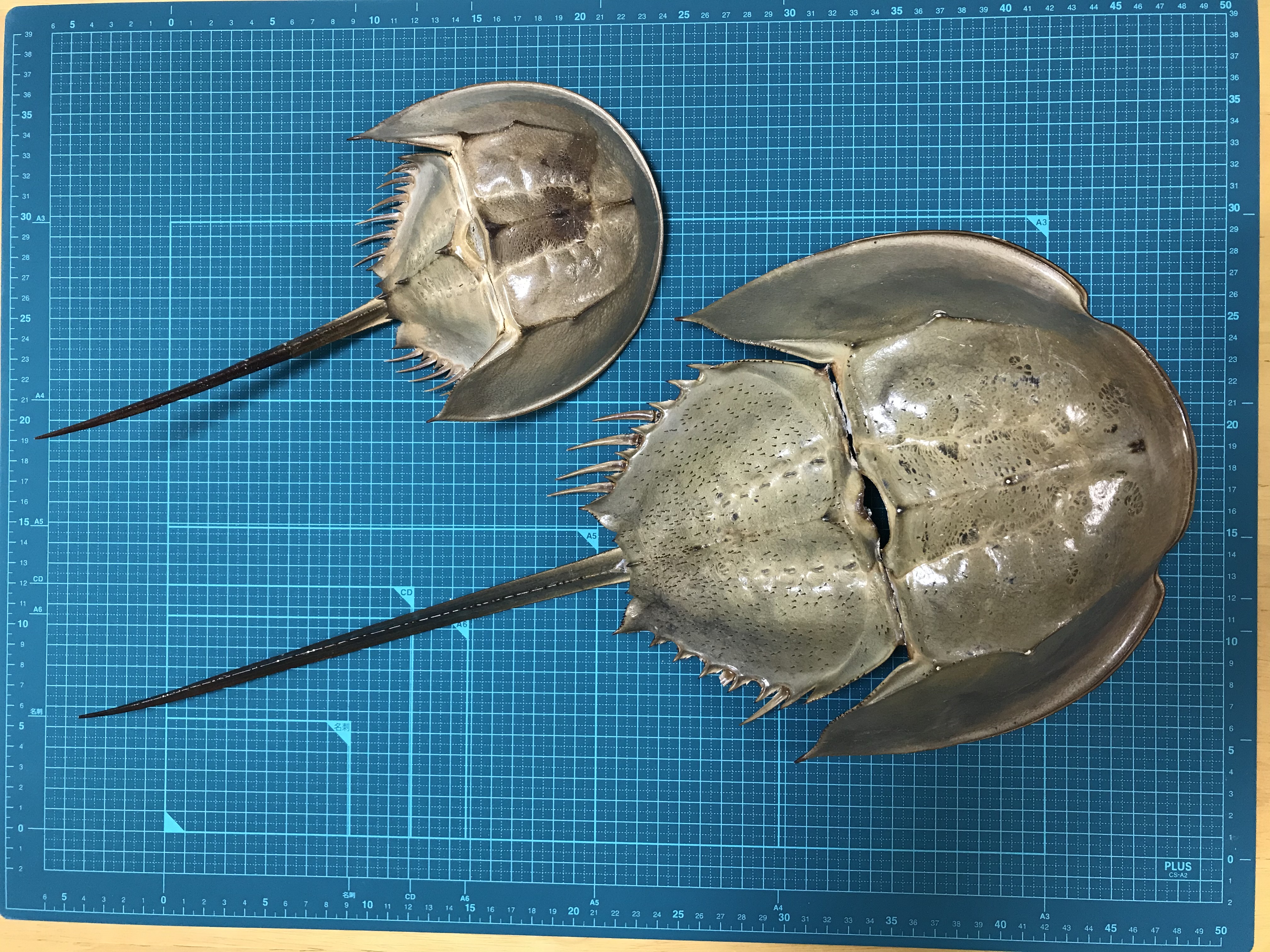

カブトガニは産卵場所が天然記念物に指定されておりカブトガニ自体は天然記念物ではありません。そのため、漂着物として死んだカブトガニを拾った場合は標本として持ち帰ったり研究や教育に使うことができます。もしも天然記念物に指定されている種類の場合は、減失届や現状変更届等が必要です。

↑海外では食べられている場合もあるカブトガニ。地域によって十分いる場合も。

指定すれば守れる!というわけではないので、周囲の環境をどのように守るか、そして周囲の人の生活への影響も考える必要があるのです。

皆さんができる事

なんとなくではなく、種類ごと、地域ごとの管理が重要である事を知ってください。

ノコギリエイとノコギリザメのように、形は似ていても、大きさも住む場所も数も違うので、守る方法は異なりことは分かりやすいです。「こちら」

ウナギも、獲ることを止めたら増えるとは限りません。

獲る以外にも、住処やエサ等、ウナギが減っている理由はあるのです「こちら」。

その様な細かい情報を考えずに、イメージで全部守れ!と考えたり、ルールをきめてしまうと、人が食べるものが足りなくなる可能性もあります。

種類や地域によって、人が利用していい種類と、減っていて守るべき種類のバランスを考えるということも大事です。

国も、ルールを守りながら、人間が利用できるようにしようと法律を考えたりしています。

「水産流通化適正化制度」等で、どこで捕ったかわかるようにして、どれだけ獲ったかわからない密漁を締め出そうとしたり、少しずつですが、いい方向に向かっているのは間違いなさそうです。