海の生き物を勝手に獲っていい? 校庭のトマトで考えよう。

ルールがある理由を、トマトで考えよう

選挙に行った小学校に、トマトが植えられていました。

真っ赤に色づいて、美味しそうなトマトが4つ見えます。

まだ少し青いトマトも数えると、20個ぐらい見えています。

水やりも、頑張っているんだろうなぁ。と植えた子供たちを思ってホッコリ。

さて私はこの小学校のヒトではないですが・・・・一個ぐらいなら貰っても大丈夫???

・・・ではないですよね。この場合、トマトを食べたら立派な「泥棒」です。

でも、人によっては「一個ぐらいなら大丈夫!」と思って食べたり、「税金払っているんだから!」とか勘違いして言い訳して・・・食べる(盗む)人もいるんです。困ったものです。

そしてそれが100人に一人でもいたら・・・選挙で数千人が来る一日で、色づいているトマト全部が無くなることもあるでしょう。もしかしたら、少し青いトマトも食べられる!と思ってとって、美味しくない!って捨ててしまうかも?

トマトを育てているヒトは・・・悲しいでしょう。

というわけでヒトが育てて守って(管理している)いるトマトを勝手にとってはダメですよね。

そんなトマトと同じように海の魚にもルールがあります。

チューリップの球根

何も無い様に見えても、チューリップの球根が植えられている場合も。

プランターの中だったら、植えてあるから触らないで!と教えることができますが、広い海や砂浜だと看板を立てるにも限度があります。

というわけで、色々な法律(ルール)があります。

①安全のため、釣りをしていい場所、泳ぐ場所には注意

波が高い日に釣りをしたりは・・・危ないですよね。

自由に釣りをしていい場所もあれば、危険なので入ってはいけない場所もあります。

泳ぐ場合も、海水浴場ではいいですが、漁港近くで泳ぐと船にひかれてしまいます。

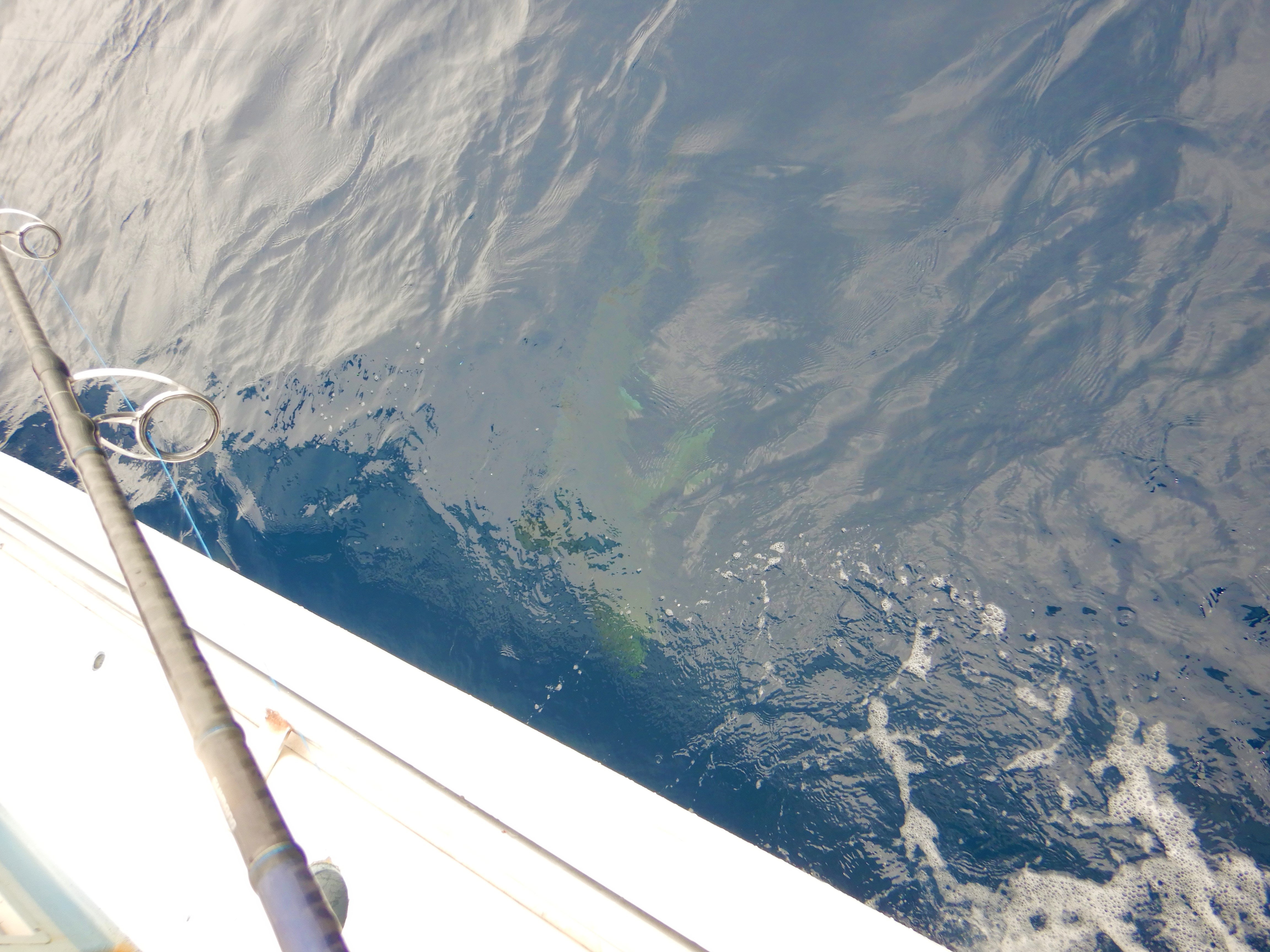

キハダマグロがいるような小魚が多い場所には、↓ヨシキリザメのような危険生物がいるかもしれませんから、泳ぐ場所、釣りする場所は考えないといけません。

海に落ちてもライフジャケットを着ていれば浮くことができます。

②海の資源を守るためのルール

増えるのに時間がかかる生き物や、少なくなっている場合は、獲ってはいけない「産卵期」、「産卵場所」を守るルールが地域によって決められていて、その地域で魚介類を取り続けられるようにルールがあります。

イセエビ取りたいな!と憧れたとしても、思うだけにする事。

岩陰で見かけた場合にツンツンしてみてトゲトゲの触覚で防御してる!ぐらいなら怒られないと思いますが、「僕だけなら・・・」と自分ルールを作って勝手に取らないように。

そして・・・抜け殻は持って帰ってOK!波打ち際に落ちている場合がありますよ。

カニの抜け殻も結構落ちていますよね。

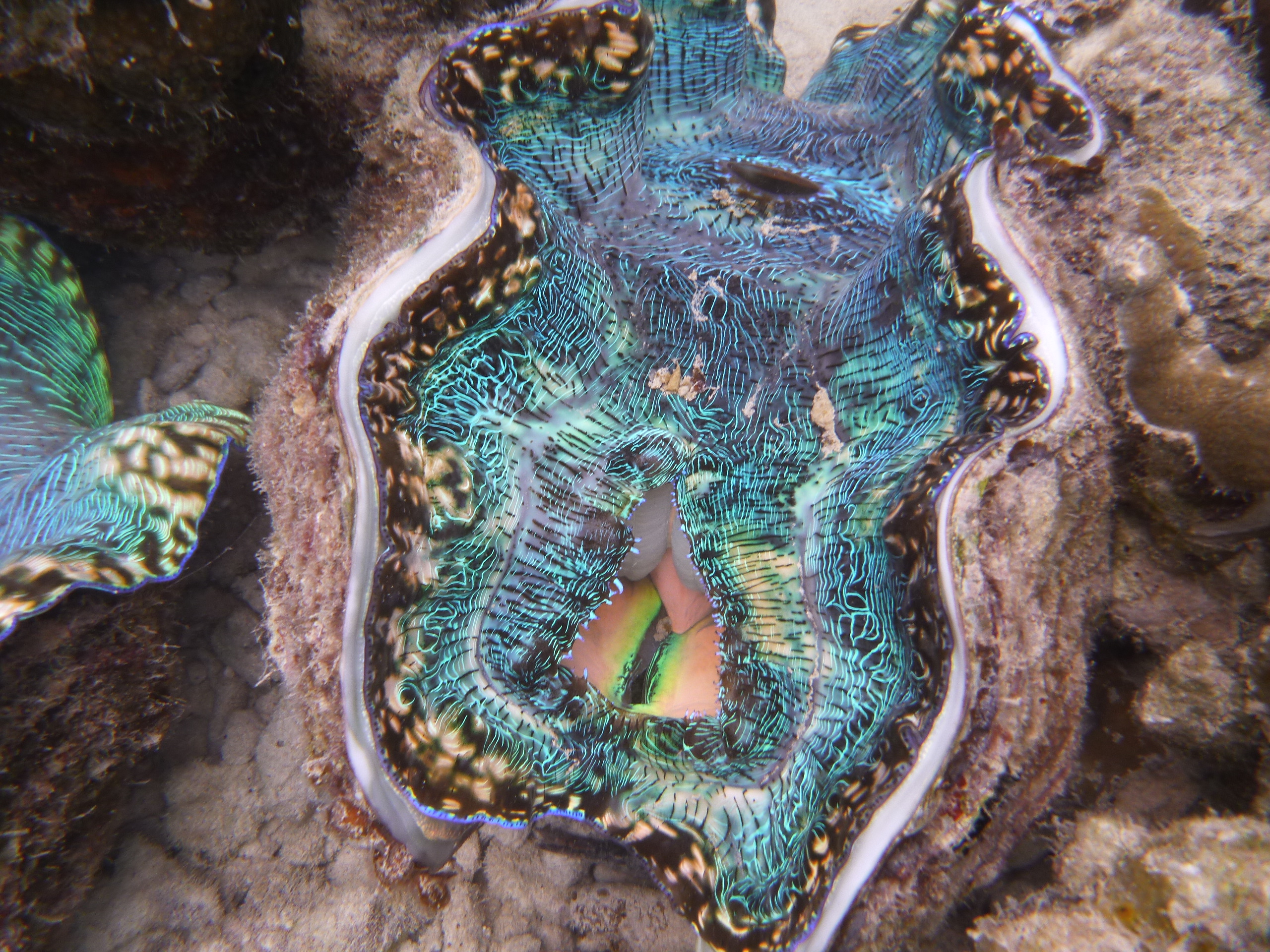

自分ルールで獲ると・・・簡単に絶滅するヒレナシシャコガイの例

地元のルールを知らない人が「自分だけはいいっしょ!」と思って獲ると、例えば「こちら」で紹介したヒレナシシャコガイ(自然状態では10年捕獲無し。国内でほぼ絶滅状態)は、すぐに絶滅してしまいます。

たまたま遊びに来た人が、ヒレナシシャコガイがここにしかいない!とは知らないでしょう。

動けないシャコガイは潜れば獲れます。

このことからも、海はみんなのものだから獲っていい!と自分ルールを作って獲ってはいけない事がわかるでしょう。

海から魚が無尽蔵に湧いてくると考えられていた時代は終わり、減らないようにルールが作られています。大人が上手に減らないようにルールを作っているのにはワケがあるので、守るようにしてください。

ルールを守れば遊べる場所も

東京都の三宅島のように、モリ突きのルールを作り、一般の人でも遊べる地域があります。

安全にトラブルなく遊ぶことができるようにルールが作られています。

しっかり調べてから楽しみましょう。

例えモリ突きが良くても、イセエビはダメ!など魚介類の種類や地域ごとにルールが決まってます。

海は楽しいけれど、とても危険な場所です。

海に入る前には、海や天候、泳ぎ方の勉強をして、自分の身の安全を守る知識を付けてください。

楽しみを取るか、安全を取るか・・・ちょっと難しいですが、色々と調べてみてください。

密漁を防ぐルール

「密漁を締め出そう!水産流通適正化制度とは?」で紹介しているのは、世界で動いている地球を守る取り組みです。泥棒はカッコ悪い。

「密漁を防ぐ技術に期待!ドローンからは逃げられない!」で紹介しているように、見られていないから・・・は通用しない世界になっていきます。

全国ニュースでカッコ悪い姿と名前がニュースで流れないようにするためにも、ルールは守りましょうね。