真珠層が美しい貝、ナガラミをピカピカに磨いて海を身近に感じよう!

貝の成長とその色のヒミツ

貝殻を少しずつ大きくして成長する貝。

種類や個体によって色は違い、真っ白な貝から真っ黒な貝、そして真珠層がある貝もいます。

生き残るため、敵に見つからないように色々な形や色がありますが、貝殻の層にキレイな真珠層が隠れている貝も多いのです(アサリなどはありません)。

内側がギラギラ・ピカピカのアワビやトコブシが浜辺に落ちている事があります。

内側の身が付いていた部分がピカピカで、時間が経つと一番右のように、割れて小さくなり、さらに砂などでこすれて輝きが無くなってしまいます。

外側がピカピカの真珠層だと、敵に見つかりやすいので、岩や砂の色に溶け込むように色がついています。つまり、岩や砂のような色を削ると、ピカピカの真珠層が見られる場合があります。

アワビは高いし、穴のある部分が割れやすかったりするので・・・遊べる範囲のお手軽な巻貝をご紹介。

体験におススメの真珠層が美しい巻貝とは?

カッコいいオウムガイは実は貝の仲間で、巻貝です(イカやタコは貝の仲間!)

巻貝はキライ!という人も、今回の紹介で巻貝がカワイイ事がわかるハズ!

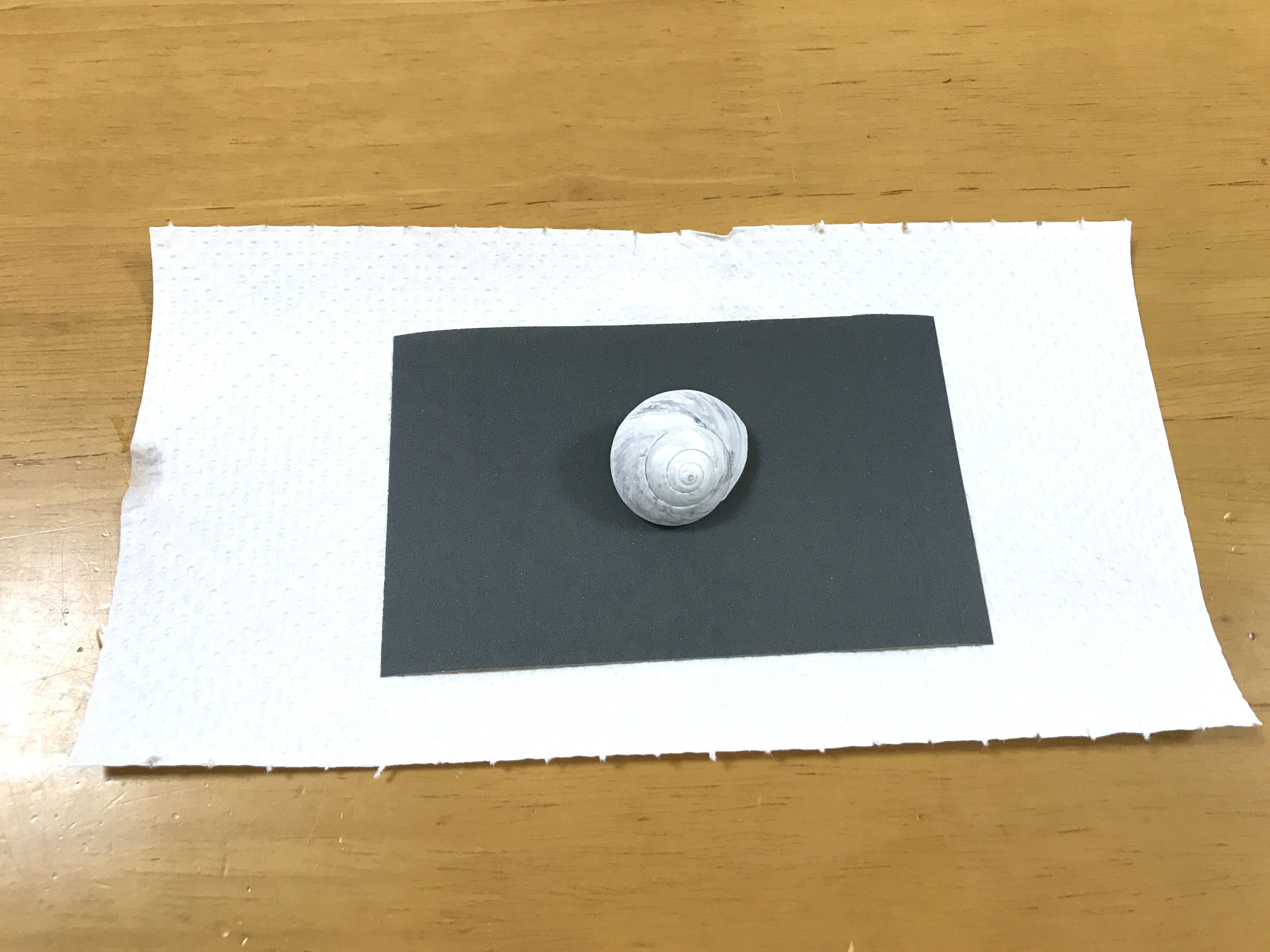

↑真珠層の七色が見えていて、期待できそうなこの貝は、ナガラミ(ダンベイキサゴ)という名前です。

↑上は削る前4つ、下が削った後4つ。上下同じ色でしたが、ピカピカ具合どうですか??

これは期待できそう!ですよね??

どこで貝を手に入れる?

ナガラミは砂浜で獲れるので、九十九里周辺の海辺で売られています。

スーパーや市場、冷凍で通販で売られている場合もあります。

※貝を拾ってきてもいいですが、波に流されるうちに、ぶつかって割れていたり、細かな傷がついている場合もあるので、最後にひびが入ってガックリする事もよくあると覚えておいてください。

中身はどうする??

キレイに食べます。中身が残っていると臭くなるので、「こちら」で内臓をキレイに取り去るコツも知って奥まで食べてください。

大人の味だと感じたら、大人にプレゼントすると喜ばれてまた買ってくれるハズ。

※食べ終えたら、沈めて奥まで水を入れて、振って水気を切る、を2回ぐらい繰り返し殻の中をキレイにします。

ひたすら削って磨く。

下準備ができたら、耐水ヤスリでひたすら磨きます。

大人の力で20分。一心不乱に磨いた結果。右腕が疲れた・・・・。続きは無理せず別の日に・・・。

ヤスリ300番や600番で十分にキレイになるので、完成と考えてそのままでも、マニキュアを塗ってもOK。

さらにピカピカにしたい場合は、ヤスリの番手を600、1200、2000番ぐらいまで数が倍になる番目で磨いていくと、さらに輝きが増します。キズが残らないように力を入れないで時間をかけるのがコツ。

同じ場所を磨きすぎると弱くなって割れたり、穴が空いたり、ピカピカの色が無くなったりします。

失敗を繰り返すなかで、きっと自分好みの貝が完成するはずです。

お酢を使った裏ワザで頑張ってみて下さい。

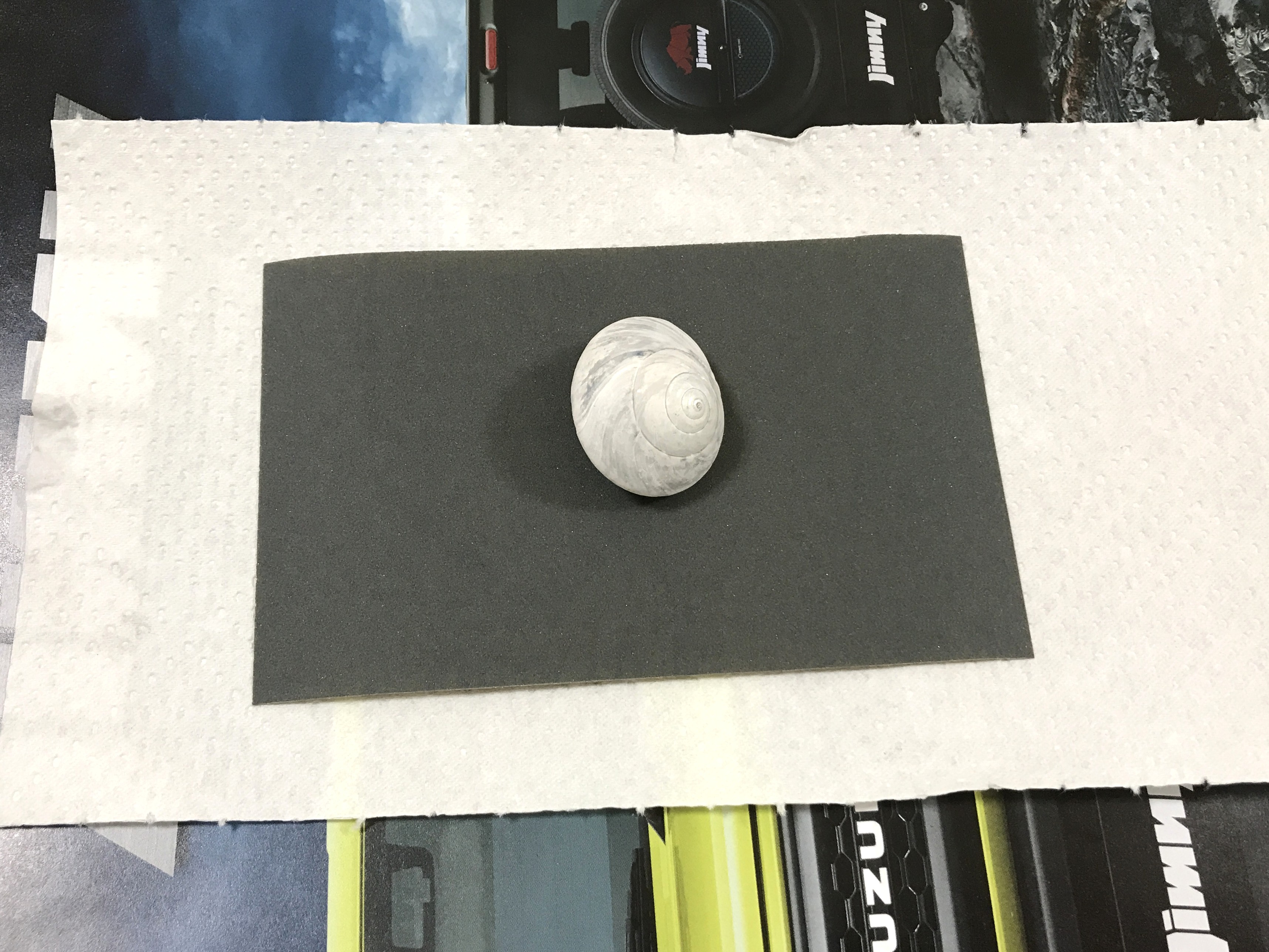

磨いている様子

ヤスリを机の上に置き、貝をぐるぐると動かすと磨きやすいです。

白い泥状の削りカスが残っているまま削ります。

ヤスリ全体を使って、なるべく広くヤスリを使うのがコツ。

↑赤はヤスリの一部しか使えていません。青いグルグルの一番外で削るようなイメージです。

白い水の中には硬い砂も混ざっているので、使用後はお皿やシンクが傷つかないように、周りを汚さぬように。そして、終わった後の掃除も忘れずに!

慣れれば、ヤスリの外に水を垂らさないよう、万一を考えてペーパーの上ぐらいで実施できますが・・・・・

さらにチラシなどを下に敷くと、大人数で実施した際に安心です。

教室では、4-5人の真ん中に水をおいて、乾き始めたら4-5滴の水を足してグルグル削る、というのを繰り返すのがおススメです。

磨き方のコツ

たまに水で洗うと、キラッと真珠層が見えます。ただし・・・

↓乾かすと白く濁って見える事も。

白い部分を集中的に削るとピカピカになります。

ナガラミの場合、一番外の硬い部分、真珠層、透明な部分の順に層になっていて、さらに削ると穴が開きます。真珠層と透明な部分は一番外側よりも柔らかめなので、上でピカピカになっているところは削らないように注意して磨きます。

上の列は磨いた後ですが、一つ一つ磨けていない黒い部分が違っています。この磨けていない深いスジは、冬に成長が止まった跡です。この筋を無くそうと頑張りすぎると、削りすぎで穴が開きやすくなります。

また、何かにかじられた?岩にぶつかってひびが入った?等の傷が見つかる事もあり、生きていた証拠・歴史が感じられる場合もあるので、磨きにくいけれど、ここに気づくと、途端にかわいく見えてきます。

ピカピカの真珠層一色にするのもいいですが、私はブラックタイガーのようなトラ柄模様が残る方が好みかな。など、磨き方もセンス次第です。

仕上げ方法!

①600番手ぐらいのヤスリで削って満足する

②さらに、マニキュアを塗って濡れた状態にする

③ヤスリの番手を1200,2000番等、どんどん細かくしていき、磨き上げる。

様々な方法があります。

家にあるもので練習してみて、考えてもいいのですが、時間がかかるのが大変です。

そこで!

楽して速くピカピカに磨きたい!

機械で削る方法もありますが、音がうるさく、粉が舞う上に危険です。そしてナガラミだと殻が薄いので穴が開くことも。ヤコウガイのような大きな貝は機械がおススメですが、それは大人になってからですね。

安全に簡単にできる裏ワザを紹介!

裏ワザ:オススメ!安心に安全に、お酢で貝殻を溶かす!

貝殻は炭酸カルシウムでできているので・・・酸性のお酢で溶けます。

お酢に一晩(10時間ぐらい)浸しておくと、貝の表面が溶けて、力を入れなくても指でヌルッととれるようになります。

長い間入れると全て溶けたり穴が空いたりしますので時間を調整してみて下さい。

そして、お酢は水でしっかり流さないと、残ったお酢が溶かし続けることになるのでしっかり洗う事。

ヤスリで時間をかけるか、お酢で溶かしてヤスリの時間を短くするか。人によって好みは分かれますね。

左は元の色で、右側がお酢にヒタヒタに10時間浸けて、300番のヤスリで30秒ぐらい磨いたもの。

あっという間に真珠層が観察できました。

お酢が少なかったり薄い場合は、長時間浸していても溶けないので、その場合はお酢を足したりの調整が必要です。

他の貝も同様に、ヌルッと溶けます。

↑お酢に浮かべて5時間後に半分だけ指でこすったマツバガイ(裏のキレイな真珠層も残したかったので浮かべておいた)

お酢につけると、巻いている中にまで酢が入り、全体的にもろくなる事が欠点ですが、酢が入らないように浮かべたり、穴を下にすることで多少は防げます。

サザエは大きいので浸けるとお酢が大量に必要。なのでラップで包んで外側だけを溶かしてみたけれど・・・角がデコボコしているので磨くのが大変!

最終的に機械を使って、平らな部分だけを磨きました。

やはり、初心者は小さいナガラミがおススメです。

レベルアップ!他にも溶けやすいものはないの??

もちろん・・・他の酸性の液体でも溶けます。例えばレモン。

余ったレモンを絞って浸けて翌日。こすると真珠層がキラリ!でも全体を浸すにはレモンはお高い??

そして、酸性の洗浄用の薬剤でも溶けますが、目に入ったり・・という事を考えると、安全なお酢がおススメなのです。

お酢に入れると出てくる泡の正体は?危なくないの?入れ物は何に入れてやればいい?

お酢は酸性なので貝殻の成分の炭酸カルシウムを溶かして二酸化炭素が出てきます。

お酢を入れる容器はガラスなど酸性に強いものにしましょう。ガラスでも大事な食器はやめましょう。

全ての貝が真珠層を持っているわけではない!

アサリやハマグリなどは、磨いても真珠層が無いため白く見えるだけです。

貝の種類によって磨いても光らない場合もあるので、磨いてからがっかりしないでくださいね。

そして、真珠層を持つアコヤガイから獲れたものが真珠と呼ばれて有名ですが、アサリなどの真珠もあります。

アサリの真珠の色は、ピカピカではありません。

カキなどでも見つかるので、「こちら」からちょっと気にして食べてみても面白いです。

SDGsの目標の一つ、海洋酸性化を防ごう!ってなに?

地球温暖化の原因である二酸化炭素が海にも溶け込み、もともと弱アルカリ性の海水が酸性に近づく事を「海洋酸性化」と呼んでいます。

海洋酸性化が進むと、貝が殻を作りにくく、成長しにくくなります。

お酢で溶かすと楽だった貝磨きですが、生きている貝にとっては、貝が弱い状態は、とんでもない事。

貝を狙う敵に簡単に殻を割られたり、穴をあけられてしまうことにつながります。

クリオネ(ハダカカメガイ)も、クリオネのエサも貝なので酸性化の影響を受けてしまいます。

有殻翼足類(泳ぐ小さな貝)を食べるサンマも少なくなってしまうかも。

というわけで、温暖化を防ぐ方法と同じ事をして、酸性化も防いでいきましょう。

まずは・・・・食べ物を残さず食べる!地元の魚介類(ナガラミも!)を食べる!ゴミはしっかり分別する!などなど。できる事はたくさんあります。

クリオネが絶滅しないように、↓電気のスイッチに貼る絵は「こちら」

二酸化炭素が増えるなら、二酸化炭素を蓄えた海藻(ブルーカーボン)を増やせばいいのでは?そう考えている人たちも。

海藻が増えると、小さな生き物が隠れる事も出来て、それを食べる魚達も集まってきます。

ブルーカーボンを増やす体験を通して↓生き物に会えることもあるのでなかなか楽しいのです。「こちら」

問題は山積みで大変ですが、継続するためには楽しむことも大事です。

その中で学びながら、どうすればいいか考えてみてください。