牡蠣が大量死した理由は?

養殖牡蠣が大量斃死 その原因を考える

2025年11月に広島で5割、岡山で5割、兵庫県で8割の牡蠣が斃死(へい死:死んでしまった)というニュースがありました。

自然の力を利用してその恵みを得ている漁業ですが、近年の海洋環境は特に大きく変わってしまうため、その都度対応に追われています。

今回の原因は調査が始まったばかりですが、高温、高塩分濃度の二つが重なったためではないかと言われています。

また、へい死している牡蠣は海底に近い側に多いようで、高温により海底近くが酸欠状態となった可能性もあります。

魚と貝の大きな違い

魚と違って貝類はその場を動けません。

また、養殖場は育ちやすい環境で集中して育てることが多いため、環境変化の影響を強く受けてしまう場合があります(今までの経験から適した場所で養殖しているのですが・・・)。

また、瀬戸内海は平均水深が38mで最深部が105mです。

周囲が陸で囲まれているために外海に比べると水の動きが緩やかであり、水温や塩分濃度の変動が大きいことも地理的な特徴です。

雨が少なければ蒸発と流入の関係で塩分濃度が高まったり、逆に雨が多ければ塩分濃度が低くなったりします。陸からの栄養塩類でプランクトン類が増えるので、雨が少ないと牡蠣の餌も減ります。

それらのことが複合的に重なって、今回の大量斃死につながったのではないかと考えられます。

牡蠣の養殖方法(マガキの場合)

0.5~1億粒の卵を6-8月に産卵し、プランクトン状態の浮遊期が2週間程度、その後海底に付着して大きくなります。

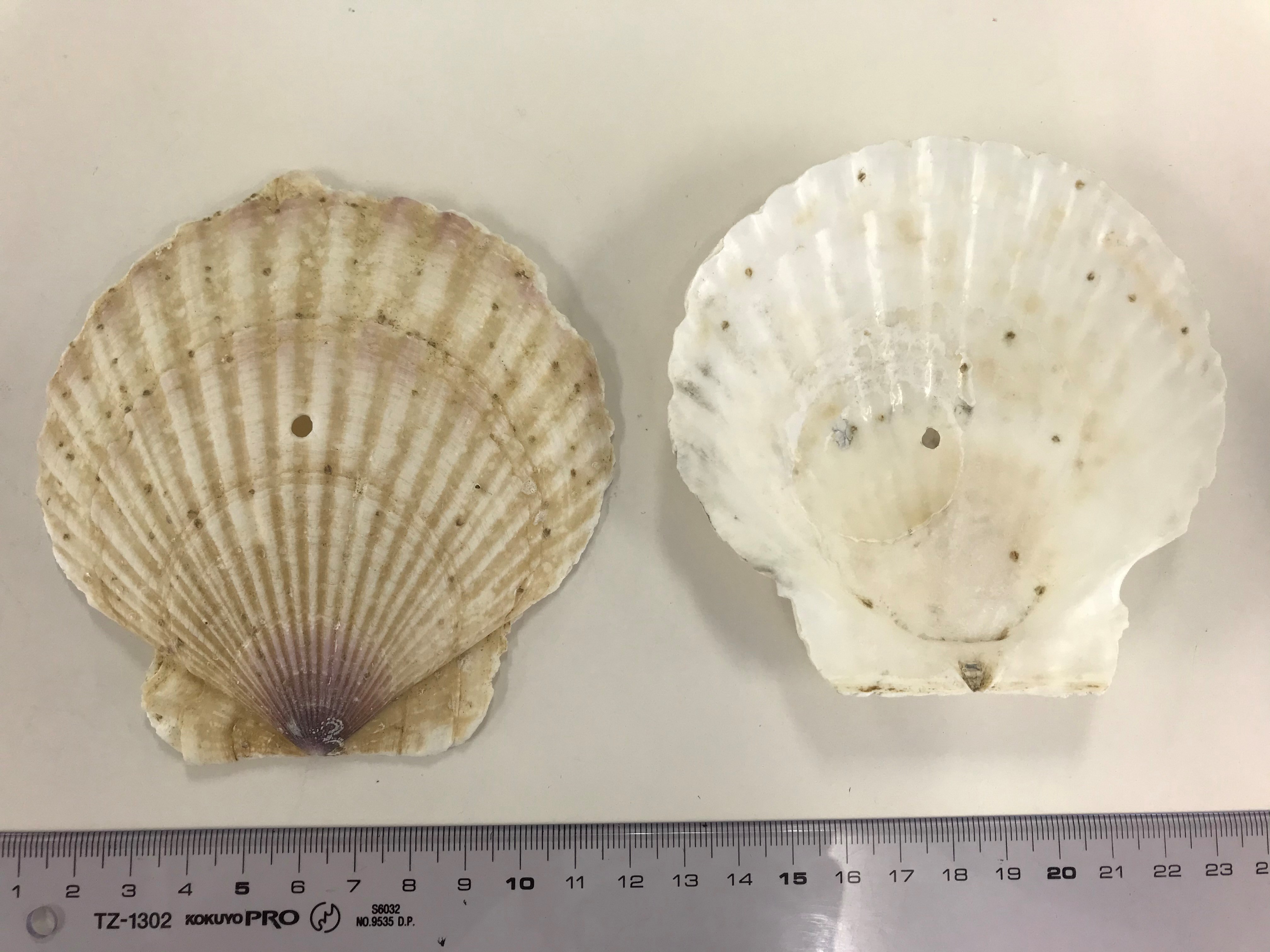

このタイミングでホタテの貝殻などで養殖種苗として捕まえて利用します。

海中に吊るすための穴が中央に空いたホタテガイの殻。

2mm程度の牡蠣の幼生が70~80個付着している様子がわかります。

牡蠣が育つのに適した水温は15-25度程度、塩分濃度は25.5~33.7です。「こちら」

牡蠣が死んでしまう原因(可能性として紹介です)

養殖・天然両方とも含めたものです。同じく動けないホタテの大量死の原因「こちら」も考えながら、どのような理由や原因があるか参考に紹介します。

もちろん、一つの原因ではなく、複合的だったりするため対策が立てづらいのですが・・・。

栄養不足 (死ななくても、身入りは悪くなる)

呼吸しながらプランクトンを濾し取っている牡蠣は海中のプランクトンが少ないと死にやすくなります。陸から流れる栄養塩類が少ないとプランクトンは増えません(「ノリを例に栄養塩類を海に流す試み」でイメージを掴んでください)。

黒潮は南から流れてくる暖かい潮の流れですが栄養は少ないため、黒潮の流れが沿岸に近づきすぎると生産量が落ちると言われています。

また、エネルギーを使った産卵後は特に体力が落ちていて死にやすい時期です。

三倍体の牡蠣は産卵をしないため産卵後の体力不足となる時期が無いため、死ににくい場合もあります(三倍体は分かりにくいですが・・・種なしバナナや種無しスイカをイメージして下さい)。

酸素不足(品酸素)

高温では通常と比べて呼吸や分解が進みやすく、プランクトン類が酸素を消費する量が増え、海中の酸素が不足します。

高温・高水温

高温では水温も上昇し、エネルギー消費量が高まり、栄養をいつも以上に摂取できないと痩せてしまいます。

サウナに入っている状態、夏バテ状態で死にやすくなります。

高水温が長期化する事で影響は大きくなります。

高塩分・低塩分(降水量の増減)

カキの仲間はもともと汽水域(川等の真水と海水が混ざった、薄めの海水が流れる場所)に多いので、沖に住む生物と比較すると、ある程度の塩分濃度の変化には強い生き物ですが、限度があります。

降雨量が多いと塩分濃度が低くなり、降雨量が少ないと塩分濃度が高くなり、死なずとも成長しにくい状態が続く事で体力が落ち、死ぬ可能性が高まります。

捕食者

貝を食べる魚や甲殻類によるものです。

クロダイ、カニ、ヒトデ等々。

ホタテ養殖の場では温暖化により今までは見られなカニが住むようになったり大型化したりしていますし、ワカメなどは冬はジッと動かなかった魚達が活発に動いて食べているので(「冬場に海藻類を食べる量が水温が3℃高いと2倍、5℃高いと9倍に増える」もご参考に)牡蠣も同様にクロダイが活発に食べている等も考えられます。

台風

台風が来ないと、水が混ざらずに高温が続く、雨が少ないなど、厄介な事もある台風ですが、適度なかく乱が必要で、全く来ないのも困りものです。

台風が来た場合、一定以上の波で貝がぶつかり合うと、致命的な割れが発生したり、損傷を治すためにエネルギーが費やされ死ぬ可能性が高まります。ある程度の波は予想しながらも、効率も含めた密度で養殖するため、致し方ない部分もありますが、昨今の台風は過去に例が無い勢力も多く、既存の生け簀が壊れたり・流される例も出ています。

潮の流れや満ち引きの影響もあるため、しっかり固定しすぎも良くないようです(「津波や高潮で船が沈む理由」も参考にどうぞ。)

プランクトンの大発生(赤潮)

有害赤潮プランクトンによる魚類・貝類の大量死の報告があります。

どの様な環境でこれらのプランクトンが大発生するかを知ることも必要です。

密度の高さ

同じ空間に個体数が多いとエサ不足や酸素不足につながることがあります。

これからの牡蠣生産の可能性

自然相手の漁業は様々な原因があり、その都度対策を考えながら漁業は成り立ってきました。

原因を究明して対策を講じているものの、温暖化の影響と考えられる部分も大きく、年ごとに被害も甚大になっているのも現状です。

温暖化が原因だとして、涼しい地域に工場を移動するわけにもいかず、三倍体など高温に強い牡蠣などの選抜育種や深い場所(水温が低い)で育てる等を検討するべきなのか、難しいところです。

底質改善(ヘドロを取り除くなど)や海底耕耘(海底を耕す)を行う事で栄養や低酸素状況を改善したりという事も有効ですが、やはり原因が複合的なので難しいのです。

過去に行われた研究と対策

適当に育てているわけではなく、今までの経験から、ベストな条件や場所で現在の養殖場所が決められています。

卵、成貝の適した水温、塩分濃度が紹介されています。

広島県立総合技術研究所 研究発表要旨 「牡蠣の産卵とへい死の関係」

水深0mと水深10mで10℃の差が出る場合も言及されています。

栄養を増やす取り組み例

排水がキレイすぎて海の栄養が無くなったという話を受けて、海の中の栄養を増やす取り組みとして、ごく一部の海域での調査ながら、「広島県の調査でうまく太った様子」等もあり、うまく広がっていけば、体力を持った牡蠣が増える事につながりそうです。

ただ、栄養が増えた場合、赤潮など他の魚達への影響が増える可能性もあるため、こちらも慎重に進める必要があります。

いずれにせよ、行政も漁業者も自然相手に頑張っているという事は知っていただきたいです。

皆さんができる支援

人手も少なく、加工も苦しい環境ですが、家でパックを開けてお刺し身をツルリと食べることができる現在の食文化を守るためにも、値段が上がったとしても、手を伸ばして頂ければ。

魚のお刺し身と比較して、重さで考えるとまだまだお値打ち!とも考えられます。

たまには、カッコつけて殻付きもおススメです。

殻付き牡蠣のさばき方は「こちら」

他にも、大量死と聞けばビックリ、知れば納得、食べても心配なし、というニュースは多くあります。

「こちら」から他の魚介類の大量死や打ち上げ等の情報もどうぞ。