サンマが獲れない・小さいその理由。温暖化や鮮度重視の戦略が関係?

刺身に塩焼きに欠かせない旬の魚、秋刀魚!

脂がのった秋刀魚の刺身は旨い!昔は食べられなかったけれど、獲ってすぐ生きたままシャーベット状の氷に漬けるので昔は食べられなかった地域でも刺身でたべられる「鮮度」で流通して嬉しい限り。

塩焼きもタマラン!アツアツのサンマに・・・ポン酢派?大根おろし派?両方食べてもOK!

ただ、最近サンマが獲れなくなっているという話も。

サンマ 不漁の原因・小さい原因

サンマの獲り方を知らないと、なぜ漁獲量が減ったかは語れません。

サンマは棒受け網という漁法で、光に集まったサンマを棒受け網の上に光で誘導してから棒を上げ、直径40センチのフィッシュポンプでジュルジュルッと生きたまま吸って直ぐに氷で冷やして獲ります。

日本の獲り方は刺身用の鮮魚重視で小型船で港と漁場を行き来します。

海外船は冷凍専門の大型船。サンマを港に運ぶ時は別の運搬船が大型船と港を行き来するため、大型船は、サンマの群れを常に追いかけていくことができるのです。

不漁の原因① 温暖化の影響で潮の流れ、海水温が高くなった。

温暖化の影響で潮の流れが変わったり、全体的に海水温が高くなったことで、サンマの群れが北や東の海に移動してしまうため、獲れなくなっている傾向があります。

不漁の原因② 群れが日本から離れている

①と同じ理由にしてもよさそうですが、群れが日本から離れて船での移動時間が長くなって漁獲時間も短くなると、刺身用に港に定期的に帰る必要がある日本船の漁獲量は減ります。3日で戻ってきていたのが移動に時間がとられて6日かかれば、単純に漁獲量は半分になります。

不漁の原因③ 沖合は栄養が少ないため、サンマが育ちにくい?

陸の近くは栄養塩類が多く、沖は餌となるプランクトンの密度が低い為、サンマが沖合いにいる場合、の成長・成熟が遅れる傾向があります。

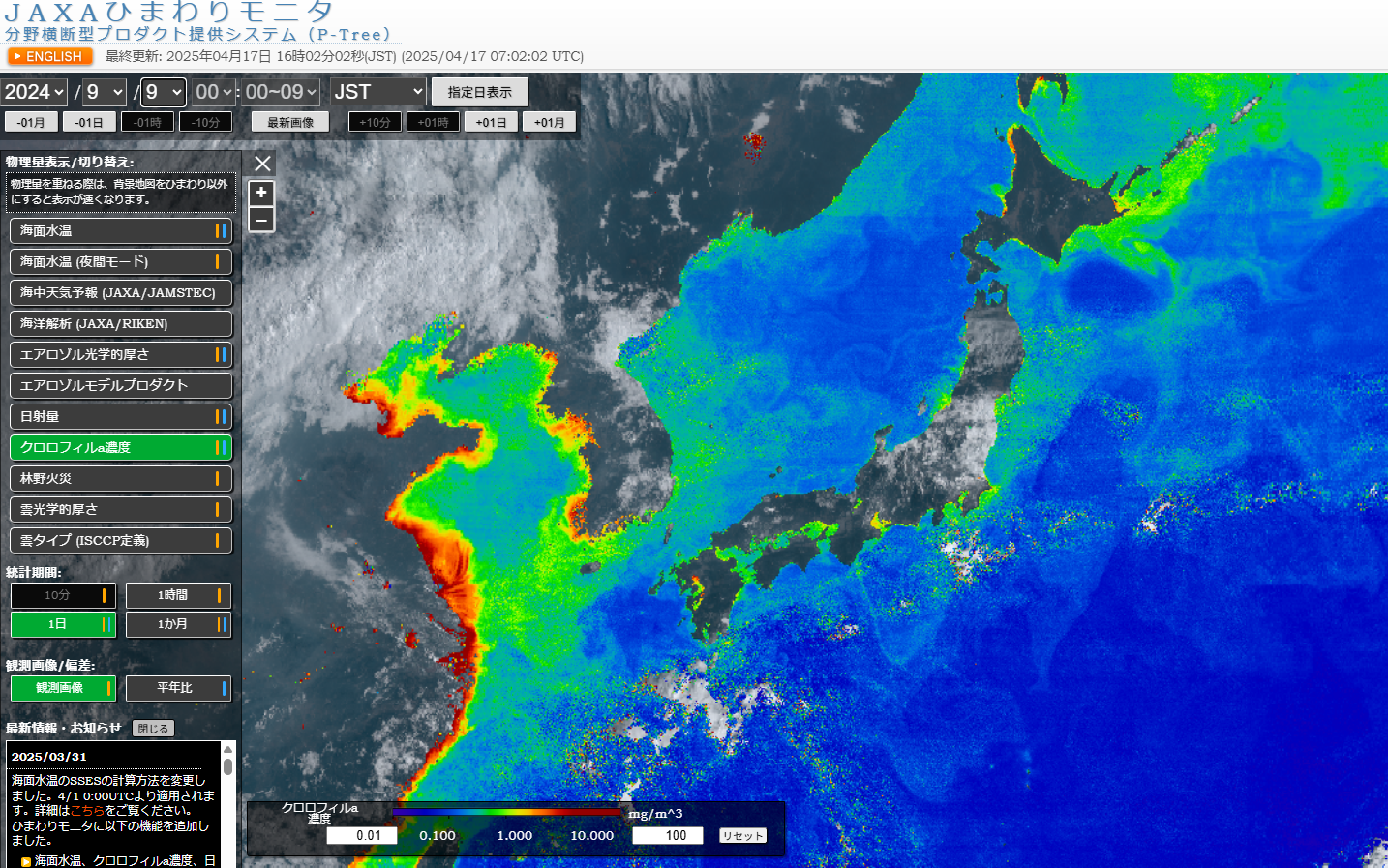

クロロフィルa濃度は植物プランクトンの量を示す値です。

「JAXAひまわりモニタ」でこの濃度を見てみると、赤が濃度高く、黄色、緑、青の順に濃度が低くなります。

岸から離れると青が強まることがわかり、沖合はプランクトンが少なくサンマが大きくなりにくいと予想できます。

不漁の原因④ 栄養があるプランクトンは高水温が苦手?

温暖化で暖かくなった海。サンマにとって栄養がある「ネオカラヌス プルムクルス」というプランクトンにとって、暖かい水温は成長しにくい環境のようです。7℃の水温が11℃になると成長が半分ぐらいになるため、水温が低い深場に行ってしまうようです。サンマは20mまでで生活しているので、栄養があるこのプランクトンが生活の場からいなくなると、大きくなりにくいということになってしまいます。

不漁の原因⑤ ライバルは外国船??

同じ群れを外国船も獲っていると、取り合いになります。

複数の国が同じ資源(国際資源)を欲しい状況になる場合です。

(2021年度に、日本が発案して関係国がサンマを獲りすぎないように約束し、継続して相談中です。2024年から総漁獲可能量(TAC)を導入する事に合意しています。)

不漁の原因⑥ 海洋酸性化の影響で餌がなくなってきた??

海洋酸性化は簡単に言うと二酸化炭素の影響で海が酸っぱくなってしまう状態です。

酸っぱくなると、貝殻をもつ海洋性プランクトンや甲殻類(エビやカニ)の殻が溶けて育ちません。

それを主食とするサンマは、エサが減ったり無くなると増えることができません。

これは、海域全体で起きる現象で、特に北の寒い海から影響が出てくる問題です。

サンマだけでなくサケも影響を受けている可能性が高い、頭が痛い問題です。

→クリオネも絶滅するかもしれない海洋酸性化については「こちら」から

獲れない!というニュースではなく、美味しいサンマを食べる季節が訪れるといいのですが・・・。

サンマにアニサキス??

残念ながら、いる場合もあります。

怖い場合は塩焼きが一番ですが、どうしても刺身が食べたい場合は冷凍してからをおすすめします。

丸で冷凍しても、細いサンマは流水で直ぐに解凍できて三枚におろせるので、秋刀魚の脂の旨味を刺身で堪能できます!

実は時短につながる冷凍刺身の作り方は「こちら」

骨が喉に刺さらない対策

ちなみに・・・サンマの骨が喉に引っかかった!なんて人いませんよね?

下は10か月の男の子にアーンと食べさせた後のサンマです。骨の位置が分かっていれば危なくありません。

骨がノドに刺さらない予防方法と刺さった時の対策を知りたい方は「こちら」から!

スルメイカが獲れない理由は「こちら」