貝塚って何? 縄文時代を想像してみたい!

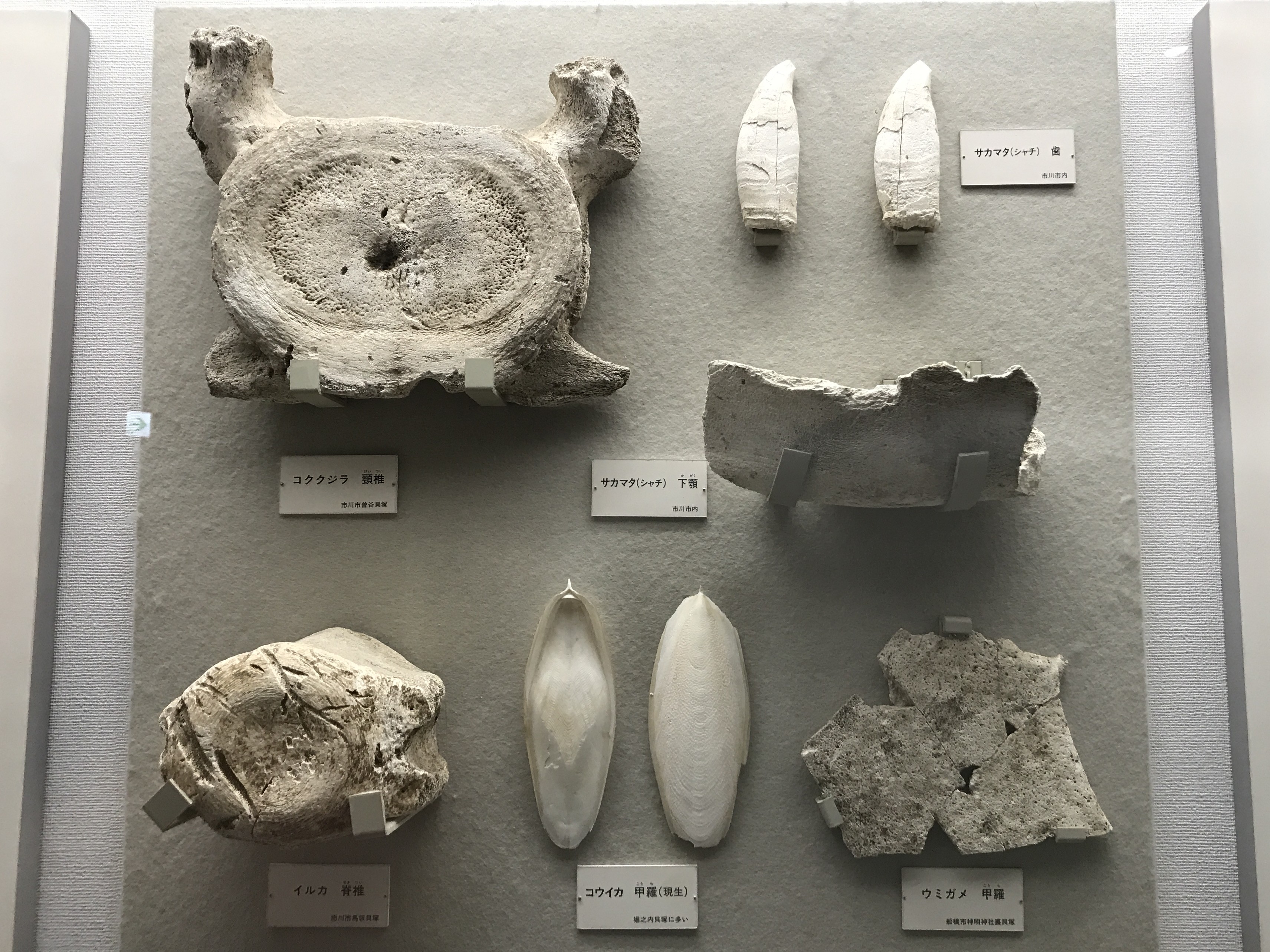

貝塚とは?クジラの骨やシャチの歯も出てくる?!

食料として貝を取った後にまとめて廃棄した後が、丘や塚のようになったことから名づけられた貝塚。

貝だけではなく、その時代の食料となった他の動物の骨や、壊れた土器、人間を埋葬した後もあり、ゴミ捨て場だけではなくお墓のような役割もあったと考えられています。

日本の土は酸性なので、動物の骨などは分解されることが多いのですが、大量の貝殻によりアルカリ性となることで、分解されずに当時の生活の様子が保存されている貴重な遺跡なのです。

貝塚は何年ぐらい前に多いの?

貝塚は各国で見られますが、日本では縄文時代(1万5千年前~2300年前頃)、沖縄貝塚文化(7000年前~1000年前頃)に多く見られます。

狩猟生活主体の縄文時代は、どんぐりなどの植物の他、獣や貝などの水産物が主食でした。

農耕生活主体となる弥生時代は、安定的に食べる事ができるようになり、獣や貝類の利用は縄文時代よりも少なくなり、貝塚が小規模になったため、縄文時代の貝塚の発見が多いのです。

貝塚を見学したい!古代の生活を追体験??

日本各地、約2500か所の貝塚があり、東京湾周辺は全国の2-3割の貝塚が発見されている密集地帯。

おすすめが、千葉県「市川市立考古博物館」近くの「堀之内貝塚」の紹介です。

博物館のすぐ近くに、観察できる見学ルートがあり、案内板を辿ると20分ぐらいで集落の様子がイメージできます(住居はありません)。

貴重な遺跡なので掘り起こしや貝殻の持ち帰りはダメですが、観察のために手に取るぐらいならOKとのこと。

↓通路の白い欠片が貝です。

貝塚では、どんな貝の種類が観察できる?

海岸線が変わったりしていますが、東京湾で今も獲れる種類の貝もいます。

掘り起こさずに、表面に転がっているのを持って観察しました。

生きている貝と貝塚の貝を比較したい!海で見つけて食べたい!

食べ方に少しコツが必要な種類もいるので、名前をクリックして調べながら食べてみてください!

「カガミガイ」 ゆでて砂袋を取ってから食べよう!

「ツメタガイ」 アサリ達を食べる肉食の厄介モノ!

「アカニシ」 アサリ達を食べる肉食の厄介モノ!

「イボキサゴ」 とても小さいけれど、ナガラミのような味で美味しい!

「アサリ」 北海道産の模様に似ている?

全体の様子も見てみよう!

長い年月の間に、貝塚の上に木が生えています。

きっとこの下にも貝が沢山あるのでしょう。

↓左上から時計回りに・・・ツメタガイ、オキアサリ、シオフキ、ハマグリ、アサリ、ハイガイ。

ハマグリ

サルボウガイ スジが32本ぐらいなのが特徴 右側はトリガイです。

ハイガイ 点々が付いているのが特徴

※現在東京付近には棲息していないので、佐賀県から取り寄せ中です。

オキシジミ

他にも、スガイ、ヘナタリ、ウミニナ、アラムシロガイ、イボニシ、サトウガイ、マガキ、イタボガキ、ウネナシトマヤガイ、オキシジミガイ、バカガイ、マテガイ、オオノガイ、ムラサキガイ、ミルクイガイが発見されているそうです。

直ぐ食べず、保存もしていた??

直ぐに食べた他、保存食としていたと考えられています。

直ぐに腐ってしまう魚介類も、乾かしてしまえば保存できます。

いわにはりついているヒザラガイを乾かした様子は「こちら」

ホンビノスガイは貝塚から見つからない!

現在東京湾で多く獲れる「ホンビノスガイ」は、1998年頃から確認された外来種で、縄文時代の海にはいませんでした。

どうしても昔の貝が欲しい!

今の貝は食べたら集められますが、貝塚での採集はダメです。他の地域でも化石等は保護されていたり、私有地(誰かの持ち主)であることが多いので紹介が難しいのですが、千葉県の幕張は、化石のある地層から掘った砂で砂浜を作っているため、一万年前ぐらいの化石が拾えます。

「こちら」から楽しみ方をどうぞ!

縄文時代は縄の模様が付いた土器を見て名付けられた。

エドワード・S・モース博士が、横浜から新橋に移動するときに、今の大森貝塚の地層を見て調査を開始。土器に縄の模様が付いていた事から縄文時代と名付けられました。

つまり、貝殻文時代となった可能性もあったのか・・・。

という事も、市川市立考古学博物館で想像できます。

冒頭のシャチの歯や、素敵なコククジラの骨格も見に行ってくださいね。