寄生虫 アニサキス プロによる見つけ方でアニサキス食中毒を防ぐ

アニサキス食中毒を防ぐ技術

水産関係者や鮮魚店が判断する方法(技術)を紹介。「冷凍や加熱」以外の組み合わせでほぼ確実に予防できます。

養殖は大丈夫!と大雑把に考えていると食中毒につながるかもしれません。

実は大きさや色も知らない人が多いアニサキス。イメージではなく、しっかり理解して安全な食卓を楽しみましょう!怖がる必要はありません!

アニサキスと食中毒の症状

症状は激痛!と言われるアニサキス。口は無く「胃を食い破りません!」。

胃にアニサキスが刺さっていても痛みがない例もあり、アニサキス食中毒の症状は、生きたアニサキスが分泌する成分と胃壁がアレルギー反応を起こして激痛が生じると考えられ始めています。

正しい知識でアニサキスを知り、オイシイ魚を安全に食べてもらうために、「寄生虫=気持ち悪い」ではなく、「自然の一部」と考えてなぜそこにいるのかを考えて、うまく付き合ってもらいたい!

太刀魚などのように、養殖できない魚が大半です。・・・天然魚をお刺身で提供するお店が無くなって、たべられなくなる時代が来てしまうかもしれません。

カンペキを求めて全て冷凍の生食文化にしないように、皆さん一人一人に知ってほしいです。

アニサキス予防方法 冷凍か加熱だけ? プロの技を知りたい!

アニサキスを100%防ぐのは「冷凍」か「加熱」ですが・・・

「アホか!一尾ずつ魚を見れば、アニサキス食中毒にならねぇよ!」というプロの意見も聞きます。

確かに・・・お寿司屋さんで冷凍のお魚しか出てこなかったら・・・悲しいですね。

要は腕・目利きで知識を組み合わせることで限りなく安全にできます。

「予防方法」を検索すると「冷凍か加熱」の100%安全な情報が見つかりますが、ジックリ時間をかけられる場合は目視も有効な手段です。冷凍か加熱は、一尾一尾異なる魚で内臓に多めにいた場合の料理方法や、慣れるまでに誤って食べないようにと考えるのがおススメです。

魚をさばく一人一人の知識がアニサキス等の食中毒の減少と文化の継承につながり、消費者が家庭で楽しくお刺身を作る事につながります。

そのために「鮮魚店やお寿司屋さんのアニサキス対策、予防方法」を紹介します。

天然魚:アニサキス食中毒にならない方法

どんな食べ物でも何らかのリスクはありますが、知識の組み合わせでリスクは限りなくゼロに近くなります。「刺身」は切って並べるだけではなく、鮮度、産地、魚種等の知識と技術が集積した料理です。

アニサキスの場合はさばきながら判断する事が重要。絶対に刺身でたべる!と固執せず、さばきながら料理を変える柔軟さも必要です。

心配な人はいきなり刺身ではなく冷凍・加熱でもいいでしょう。

「折角の刺身を冷凍に?」と考えるか、そうか!「いつでも刺身で食べられる魚が冷凍庫にストックできるのか!」と考えるかはあなた次第です。

アニサキス予防:内臓を食べても安全な例

アニサキスが多めといわれる内臓を食べたい場合、確実に安全にできるイクラの醤油漬けの作り方もあります「こちら」。

バラバラにしてから熱を通すようにするのがポイントで、ばらさないと中心に熱が通らないので意味がありません。このように順番が大事なので、理由をしっかり考えながらイクラしょうゆ漬けを作ってください

そう考えると、白子も一口サイズに切って熱を通せば安全!とわかります「こちら」

魚種や部位ごとに方法が違ってメンドウですが、その分旬を楽しむことにもつながります。

お寿司屋さんや鮮魚店の技は、本来そのようなものです。

心配なら冷凍。冷凍庫から出して5分で時短刺身が食べられてアニサキス対策になる冷凍は便利!

厚労省おススメは「-20℃24時間以上」の条件。せっかくの鮮魚を生で食べたい気持ちもあるでしょうが、ちょっとしたコツで冷凍して1-2か月は美味しく食べられる方法は「5分で刺身がいつでも食える!!時短な冷凍裏ワザ」でどうぞ。

↑最近よく見るようになった真空パックの原理で、空気に触れさせずに冷凍するのがコツ。

↓市場で生鮮マグロ3Kgを買うと、酸化しないように空気を吸って渡してくれました。それに近いですね。

購入時:天然魚の選び方と運び方

●よく冷えた魚を冷やして持ち帰り、内臓を速やかに除去する

アニサキスは内臓に多い傾向があり、氷漬けに近い状態で冷えている場合は移動しませんが、氷が少なくなると内臓から身の部分に移動する個体が出始めます(アニサキスの種によって割合は違います:後半に詳細あり)。つまり、漁獲してからしっかり冷やした状態で内臓部分を除去すれば、アニサキスの大半は除去できます。ただし、秋鮭のように全身の身に潜んでいる魚種もあるので注意が必要です。

●市場の情報をもらう

「最近○○地域の○○魚は虫が多いらしいんだよね」等と教えてくれる仲間を作っておくと、いち早く情報が入ります。

市場は噂がすぐに広がるので、料理人さんは毎朝買い付けながらそのようなことも情報収集しているのです。安いものだけを狙って色々なお店から買っていると、そのような情報は入りにくくなる事もあるので、友達と言える関係を作りながら同じお店から買う料理人さんも多いですね。

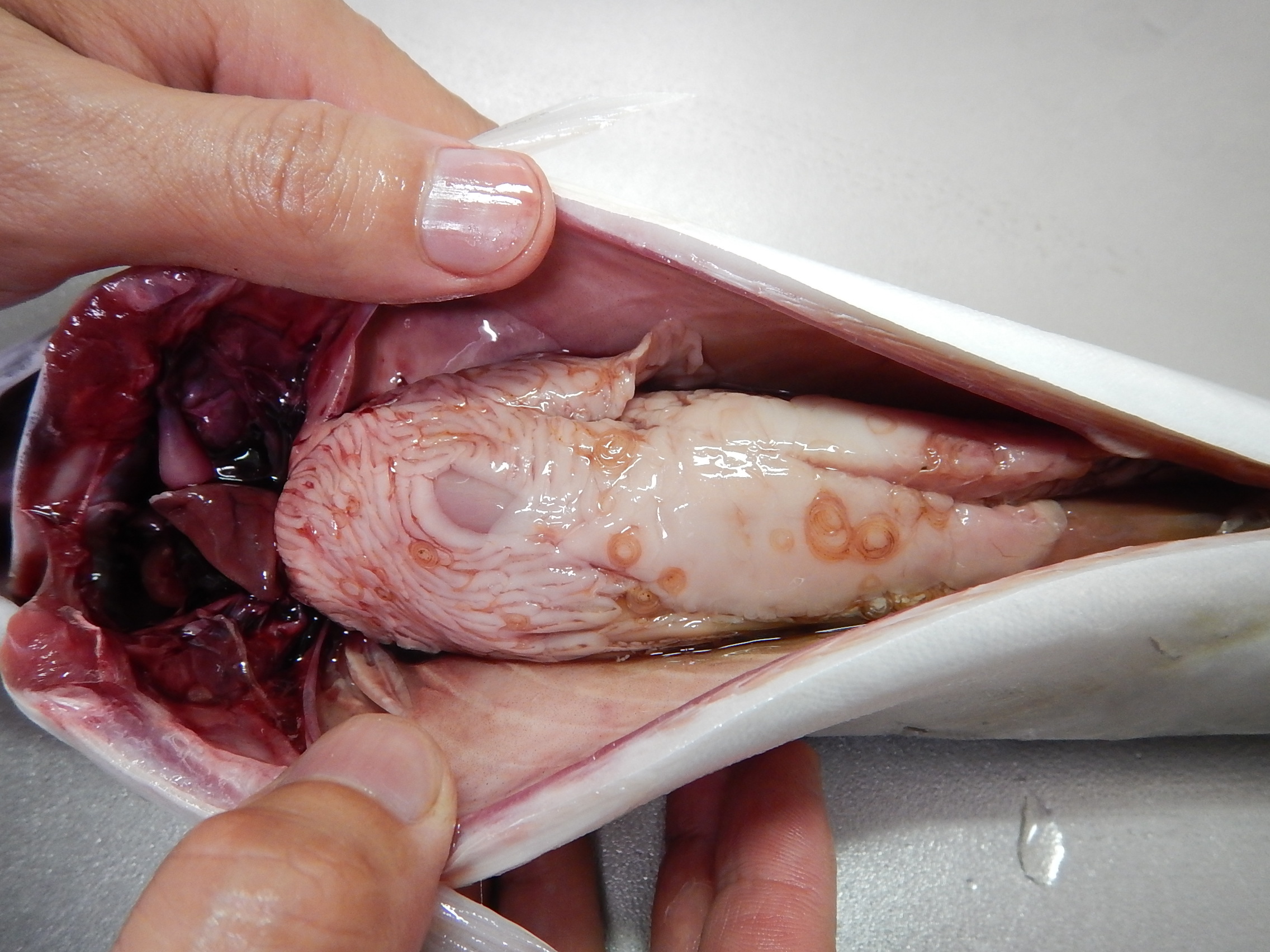

鮮魚をさばきながら内臓のアニサキスの数を見る

アニサキスは長さ2-3㎝、丸まっていると直径4ミリ弱。だれでも発見できます。

いくらでも発見できるので騒ぎ立てる事でもなく、内臓に多くいる個体の場合、開けてすぐにわかります。

このサバは20匹近く見えるので、無理せず加熱か冷凍ですね。「刺身に執着しない」事も大事です。

白子は焼けば美味しく食べられそうです。アニサキスの跡は残りますが、害はありません。)。

※内臓がプルプルしておらず、トロトロに溶けている場合や、あばら骨が浮いている場合は鮮度が悪いので、当然ながらお刺身NGです。

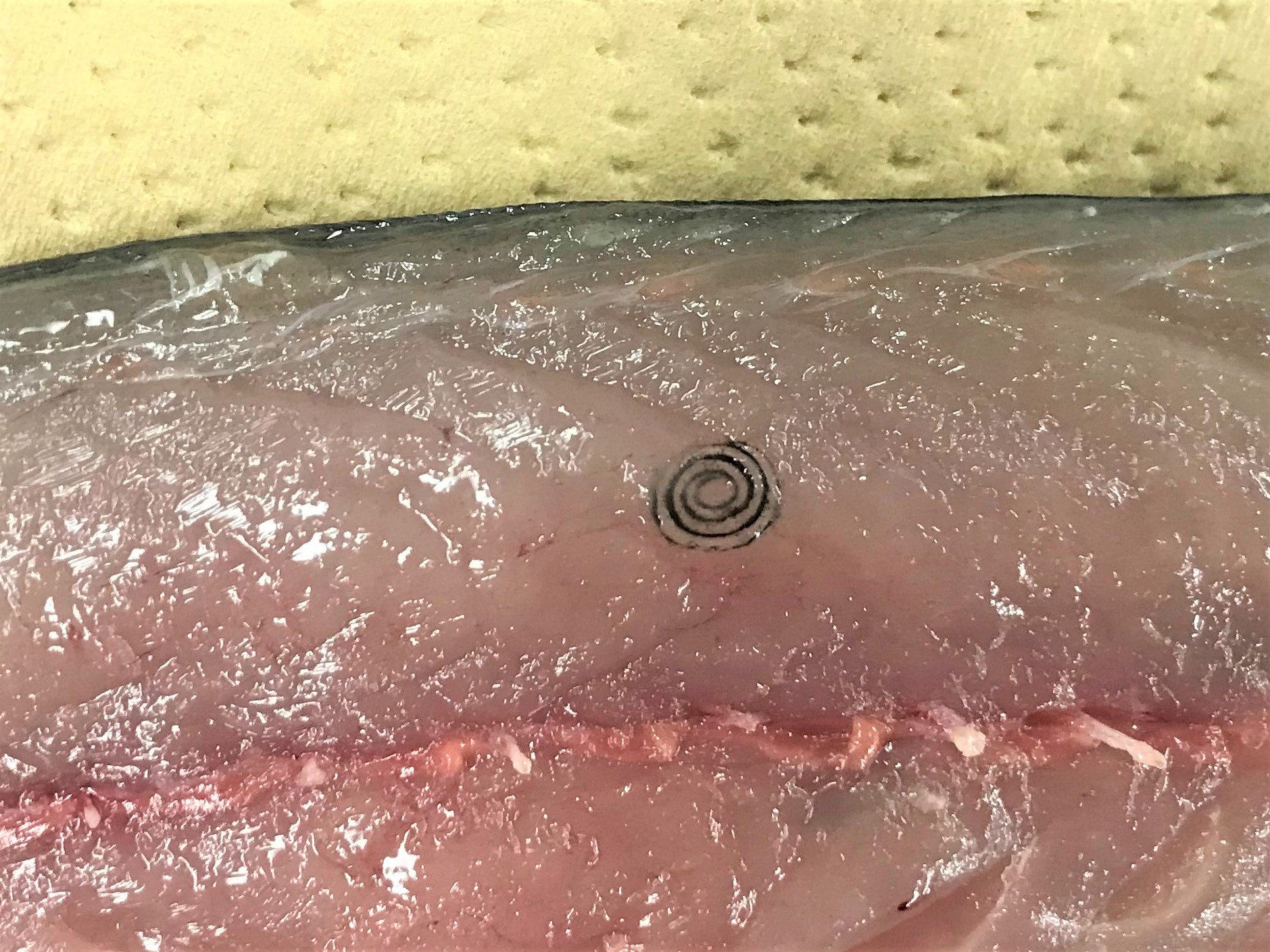

身(筋肉)に潜むアニサキス、アニサキスの巣(シスト)の確認

鯖は内臓だけでなく筋肉にいる場合があります。サバ等で身(筋肉)に黒いシスト(魚の免疫作用で、アニサキスが包まれた状態。アニサキスの巣のようなもの)が見えたら、無理せず冷凍か加熱です。

シストは生きている魚の身にアニサキスが移動して時間が経つと黒く着色します。

↓3枚おろししたら背中の身に見えた3重丸に見えるシスト。

見つけやすいように思えますが、「シストが黒い」だけで覚えないでください。

潜り込んでから時間が経っていない場合は黒色にならなくて透明に近いのでご用心!このようなことを料理人さんは考えながらしっかり見てさばいているのです。

マサバを開いた状態。肝臓の他、上身の中央、下身の中央に黒色シストが見えます。

「うわぁーヤダ!」ではなく、「ヨシ、加熱だね。腹側の脂がウマソウ!」などと気軽に考えてください。

最後の確認:お刺身切り分け前後

イカや、小さめの白身魚は皮をむいて光にかざせば目視が確実な予防方法となります。

白身魚は刺身を引いた際に1枚ずつ断面を見てもいいでしょう。

カツオなど厚めに切りたい赤身は厚みと色のため、目視が難しくなります。赤身は薄く切ったらおいしくないし・・・。冷凍にするべきか・・・。悩みます。

この場合は内臓に潜む数で判断したり、内臓付近のハラミは諦めて背中側を食べるなどでリスクは低くなりますが、確実ではありません。・・・・市場の人に情報を聞いたりすることも効果あり。それらを含めて判断でしょうか。

ブラックライトで見つけられる??

アニサキスはブラックライトで光ります。しかし、身の奥や赤身の中に潜っている場合は見えないですし、シュードテラノーバ(北の海に多いアニサキスの親戚で、アニサキス食中毒の原因になる。)はブラックライトで光りません。

ブラックライトのおすすめの使い方は、初心者の教育用として見落としがないかの確認の意味で利用する、ぐらいでしょうか。

さて、この中に何匹見つけられますか?拡大してみてください。

・

・

・

・

・

ブラックライトを当ててみると・・・・

ぱっと見、14匹ぐらいが白っぽく光っていますね。

内臓だけではなく身にも潜っていて、シストがない部分は半透明で見つけにくい事もわかります。

潜っている部分は少し血が出ていたり違和感があるので慣れれば目視で見つけられます。

これを見て自信が無い場合は加熱か冷凍をおすすめします。

より安全に食べるヒント

慣れないうちは「シメサバは必ず冷凍!」をおすすめします。

「凍らせて安全にサバの刺身!」もいいでしょう。食感は変わりますが、味は変わらず楽しめますし、何しろいつでも食べれるので便利です。

冷凍して食べるときに切りながら刺身の断面を確認して、「やっぱりこれは大丈夫だった!」とか、「色が変わっているあたりに・・・イタ!凍っているから食べちゃえ!」等と復習しながら腕をあげてください。

生食文化が発達した一つは鮮度・食感です。目利きになって冷凍しないサバも食べてほしいです。

メンドウだからお店にお任せしたい人もいるでしょうが、ここまでニュースなどで騒がれると、営業停止になるリスクを考えて経営判断として天然魚のお刺身を諦めてしまうお店が増えています。天然魚の太刀魚などにはリスクがあるので、お店が出さなくなると・・・数百種の天然魚が刺身で食べられなくなる可能性も・・・・(詳しくは「営業停止:美味しいものを食べてほしいが・・・」からどうぞ)。

養殖魚があればイイヤ!という方も、4種(タイ、ブリ、カンパチ、クロマグロ)で養殖魚全体の7割を占めている事を考えて、少ない魚種で満足できますか??私は満足できない!

よく噛む?たたく?肝醤油は大丈夫?

噛んでも意味がないという話もあります。私も実際に噛んでみましたが、プチっとアニサキスを傷つけるまでに苦労しました。口の中でやっつけるのは難しいと考えたほうがいいでしょう。

一方で、刺身で肝をあえて肝醤油として食べるのを見たことが無いでしょうか?

~ハクセイハギのキモと刺身、ブダイの姿と共に~

この場合、カワハギなども肝は必ず包丁でトントン叩かれています。

まな板の上で包丁でしっかりと叩かれている場合はアニサキスが入っていたとしても絶命している可能性が高いですね。

一方で知人がドンコの肝醤油でアニサキス食中毒になった時は、「後から思うとシッカリ叩かれていなかったなぁ・・・」と遠い目をしていました。

裏ごしなどするとさらに確実なのかな?等を考えてもいいでしょうし、チャック袋に入れて肝だけ冷凍して、別のお刺身で肝合えにして楽しむ手なら確実に安全です。

養殖魚にアニサキスはいない?→残念ながら言い切れない。

サバ以外の養殖魚でアニサキス食中毒になった話は聞きませんが、養殖の方法次第で可能性はゼロではありません。このリスクを恐れるか・・・比較的当たりやすい魚種だけ注意するか・・・個人の判断です。どうしても心配な方は、繰り返しになりますが「加熱した魚か、冷凍庫で中心温度が-20℃で24時間冷凍された魚」を食べて下さい。

考え方で一番重要なのは「育ち方(天然種苗か人工種苗)」です。稚魚から陸上のイケスで餌を与えて海から隔離している場合と、天然のサバを獲ってきて数か月太らせる場合とでは、後者は天然の状態に近いので体内にアニサキスがいる場合があります。

稚魚から陸上養殖の場合はいない理由は、養殖魚の餌は冷凍か乾燥していて餌内のアニサキスは死んでおり、エサから魚にアニサキスが移る事はない為です。

養殖されたサーモンにアニサキスはいないため、これと混同して天然の秋鮭(シロザケ)を表面だけ炙って食べて食中毒になる例や、「生秋鮭(「生」は冷凍していないという意味で生食用というわけではない!)」を刺身用と勘違いして食中毒になる例があるので注意が必要です。※養殖鮭はサーモン、日本の天然鮭は「鮭・秋鮭・白鮭」と区別されて売られています。日本で白鮭はルイベとして冷凍して食べられていたのは保存とアニサキス対策のため。生活の知恵なのです。

養殖イケスに入ってきた魚を食べたら養殖魚でも感染するのでは?という心配性な方は「養殖魚にアニサキスがいないと考えていい理由」をご覧ください。例外はありますが、魚種によっては限りなく安全に近いです。

どこまでカンペキを求めるか・・・バランスが大事です。

アニサキスがサバの皮膚表面に見える場合も。

サバのアニサキスは内臓に多いので腹側より背中側の刺身はリスクは低くなると考えられがちですが・・・シストで説明したように油断は禁物。ここでは皮膚表面に見られる例の紹介です。

↓サバ(700g)の表面に見られた例(内臓にはいなかった)氷漬けの抜群の鮮度で発見。

↓サバ(150g)のムナビレの下に発見(内臓からは20尾発見)

↓皮一枚を剥がし、右側にアニサキスを取り出したところ

このように、皮目に見えている場合もあるため、「内臓にしかいない!」という先入観を無くして、魚種、個体によって一尾ずつ全身と内臓をしっかり見て判断することが、アニサキス食中毒を防ぐことにつながります。

慣れれば刺身の鮮度を見るのと同時にできるようになります。

何度も言いますが、「刺身で食べる!」と固執しない事、心配なら冷凍して勉強して腕を上げていく事も重要です。

魚種としてサバは要注意。少しでも心配な場合は無理せず冷凍をおすすめします。

アニサキス食中毒に正露丸は効く?

シッカリ予防したはずだけど・・・残念ながらおなかが痛くなった場合・・・

1960年代は「開腹手術で除去!」でしたが・・・現在は、お医者さんの詳しさで対応が変わり、①胃カメラでつまんで除去や、②抗ヒスタミン薬で痛みを和らげる方法が主流です。

でも①胃カメラを90cmもオエっとなりながら飲むのがイヤな方にお勧めしたいのが正露丸。

医学的な効果には言及できませんが、「アニサキスには正露丸!」で詳しく紹介しています。

「夜中に腹が痛むが原因がわからず病院に行くか迷う」、「船に乗っていて病院が遠い。というよりも、いけない!」等、判断を迷いそうな場合は、正露丸を準備しておくことで気持ちに余裕ができるかもしれません。

※正露丸は、法律上「アニサキス食中毒には効く」と言えませんが、「(アニサキスを含む)食あたりには効く」とは言えます。

アニサキス食中毒の痛みは何? 個人差があるってどういうこと?

アニサキス食中毒は、大人でも我慢できない痛みが生じますが、その痛みは何でしょう?

内閣府食品安全局によると、「緩和型」と「劇症型」があり、「劇症型」が我慢できない痛みです。「食品安全委員会のアニサキス情報」のP6を参照ください。

①軽症か自覚症状がない緩和型(人間ドッグで胃にアニサキスが刺さっているが痛みが無い場合等)、②強い腹痛を伴う劇症型の差は、①緩和型は初感染の場合で異物反応にとどまるため軽症、②劇症型は再感染で強い即時型過敏反応を起こした状態(=アニサキス食中毒)と考えられており、このことからアレルギーの可能性が高いと言われています。

つまり・・・食中毒になった人は、以前にどこかで痛みが無く気づかぬ間に生きたアニサキスと出会い、胃をツンツンされた事が原因でアレルギー持ちになった過去があり、次に生きたアニサキスにツンツンされた事で激痛が発生して食中毒になると考えられます。

食中毒になった!と怒られるお店は・・・チョットかわいそうな気もしますね。

一度食中毒になった人は生食時にに注意すべきです。

アニサキス食中毒の痛みがアレルギー??ホント?と思った方は、健康診断でオエっとしながら飲む胃カメラ検査を思い出してください。

胃カメラ90cmは直径5mm強のカメラで胃をグイグイ押されても痛みはなく押される感覚です。

その事からも、太さ1mm程度のアニサキスが胃をツンツンした程度で痛みがあるのは胃壁とアニサキスの接触がアレルギーを引き起こしているとイメージできると思います。

このように考えるお医者さんの中には胃カメラでアニサキスをとらずにアレルギーを抑える抗ヒスタミン薬やステロイド薬の処方で終える場合もあります。アレルギーだから薬で対策するという事のようです。

一方で胃カメラで取る判断をするお医者さんもいます。痛みを取るには間違いではありませんが、どうしても胃カメラが嫌!という場合はセカンドオピニオンを受けるか、正露丸にすがってみてもいいかもしれません。

いずれにせよ、胃カメラで胃をグイグイ押されたことがある人は、アニサキス食中毒の痛みは物理的(押したり切ったり)な痛みではないと理解してくれるかと思います。

アニサキス食中毒はアレルギー?

14種類判明しているアニサキスアレルギーを含めて「アニサキス食中毒はアレルギー反応?」で紹介しているように、食中毒は生きたアニサキスが分泌するアレルゲンが胃壁と反応していると考えられています。

人により個人差がありますが、アニサキスアレルギーの中には、死んだアニサキスを食べた場合でも発症する場合があり、これは缶詰のような加熱した製品でも発症する人もいるという事です。

個人差があるため、医師によっては今までの生活から加熱された魚は大丈夫でしょうと判断する場合もあれば、魚をすべて食べるなと指導する場合もあります。このあたりは医師でも判断が統一されていない事もあり、食の安全のためにも研究が進むことが望まれます。

おまけ:アニサキス食中毒の確実な予防方法

・加熱(60℃ 1分以上)か、冷凍(-20℃で24時間以上:解凍と書かれた刺身やサク)が予防方法になります。

冷凍マグロ、冷凍イカ、冷凍サンマ等のアニサキスは死滅しており、心配する必要はありません。

また、このページの中の方法を組み合わせることで限りなく安全な刺身やお寿司が提供できるようになるはずです。

無理せずにアニサキスがいそうな場合は、当日の刺身に固執せずに冷凍か加熱しましょう。

養殖でも畜養サバの場合はしっかり内臓や身を見ましょう。

生食で食感を楽しみたい場合は、自分でさばけるようになって、食卓の楽しみを増やしてください。

無理せず最初は養殖魚の鯛等で身質などを見極めるところから始めるのが近道です。

楽したい人に・・・「魚をさばく裏ワザ」もどうぞ。

寄生虫をイメージで怖がらずに、自然の中の一部なんだと考えて、美味しい魚を食べてもらうためにも、「アニサキスに負けない!まとめのページ」も活用して知れば怖くないアニサキスを、もっと知ってください!