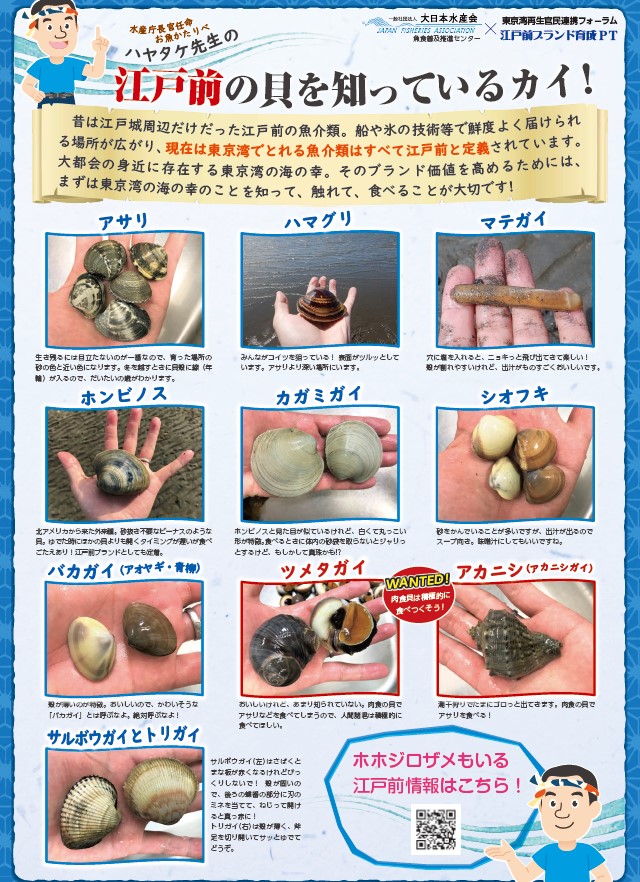

江戸前の貝! 東京湾の潮干狩りで取れる!食べられる貝の種類と写真

潮干狩りで・・・貝を獲って食べよう!

暖かくなってきて海に入りやすい春先は、一年間でも潮が引くので潮干狩りがしやすい時期です。

貝によって深さも処理の仕方も少し違うので、狙う種類を考えながら掘りましょう。

11種を覚えればひとまず大丈夫。クリックでプリントできます。

このページでは写真で貝の種類を確認できます。名前を知って、見つけて楽しみましょう!

潮干狩りのコツ

大潮で潮が引く時期:普段は人が入れない場所(=掘られていない場所!狙い目!)はチャンス大!

「潮見表」から潮の満ち引き時間を見て、潮干狩りにいきましょう!

チョット心配な「貝毒」も事前に確認しておくと安心です。

潮干狩りで取れる!食べられる!貝の名前と種類

このページでは東京湾で獲れる東京湾生まれ(つまりは江戸前)の貝を中心に紹介します。

下に行くにつれて、これは知らないだろう!という貝の順番で、私が獲っていない貝は載せていません。≒少しずつ増えていきます。

同じ種類でも個体によって色が違うので、初めてだとわかりにくいですが・・・美味しい食卓のためにチャレンジ!

アサリ

5センチくらいの深さにいます。色々な模様があり、これは結構大きいサイズ。

これは三重県産。青いアサリが取れると嬉しい!(アサリの色については「こちら」から)

ハマグリ

表面がつるっとしています。アサリより深い場所にいます。

トテモカワイイ小さなハマグリ。このサイズは愛でてから逃がしましょう。

マテガイ

穴に塩を入れると飛び出てきてとても楽しいマテガイはおすすめ!

「こちら」を読んで、動画でニョキっとする様子が気に入ったら、塩とスコップをもって砂浜へどうぞ!

塩で出なかった場合は、砂地なら30センチくらい手で掘れば取れます。

密集している場所なら掘っても効率よくゴロゴロ出てきます。

30分間で70本ゲット!そのうち掘ったのは20本くらい。いるところにはいるのです。

どうしても砂が取れない場合は「こちら」の裏ワザをどうぞ。

ホンビノス

食べ応えあり〼。貝殻重いです。「こちら」に砂抜き不要で食べられる情報が。

たまにこんなきれいな子も。7-8歳ぐらい??

カガミガイ

ホンビノスと見た目が似ていますが、「丸カガミ」から名前が付いただけあり、丸っこい形が特徴。

他の貝より深い場所にいるので、他の人が1時間頑張って掘った場所でも5分でこんな感じにとれます。

4個しか取れなかった人にエッヘン!!と自慢??

それもそのはず。↓一番左のカガミガイを見てください!

カガミガイは水管が長いので深い場所でも餌を食べれるのです。

そんな白くて大きくてキレイなカガミガイですが、ホンビノスと違ってカガミガイは砂袋を取らないと口中ジャリジャリで残念なことになります。

手間はかかるけれど絶対に砂袋を取りましょう。

出汁も美味しくて食べ応えがあるので、頑張る価値はあります。

ホンビノスとの詳しい見分け方とカガミガイの下処理は「こちら」からどうぞ。

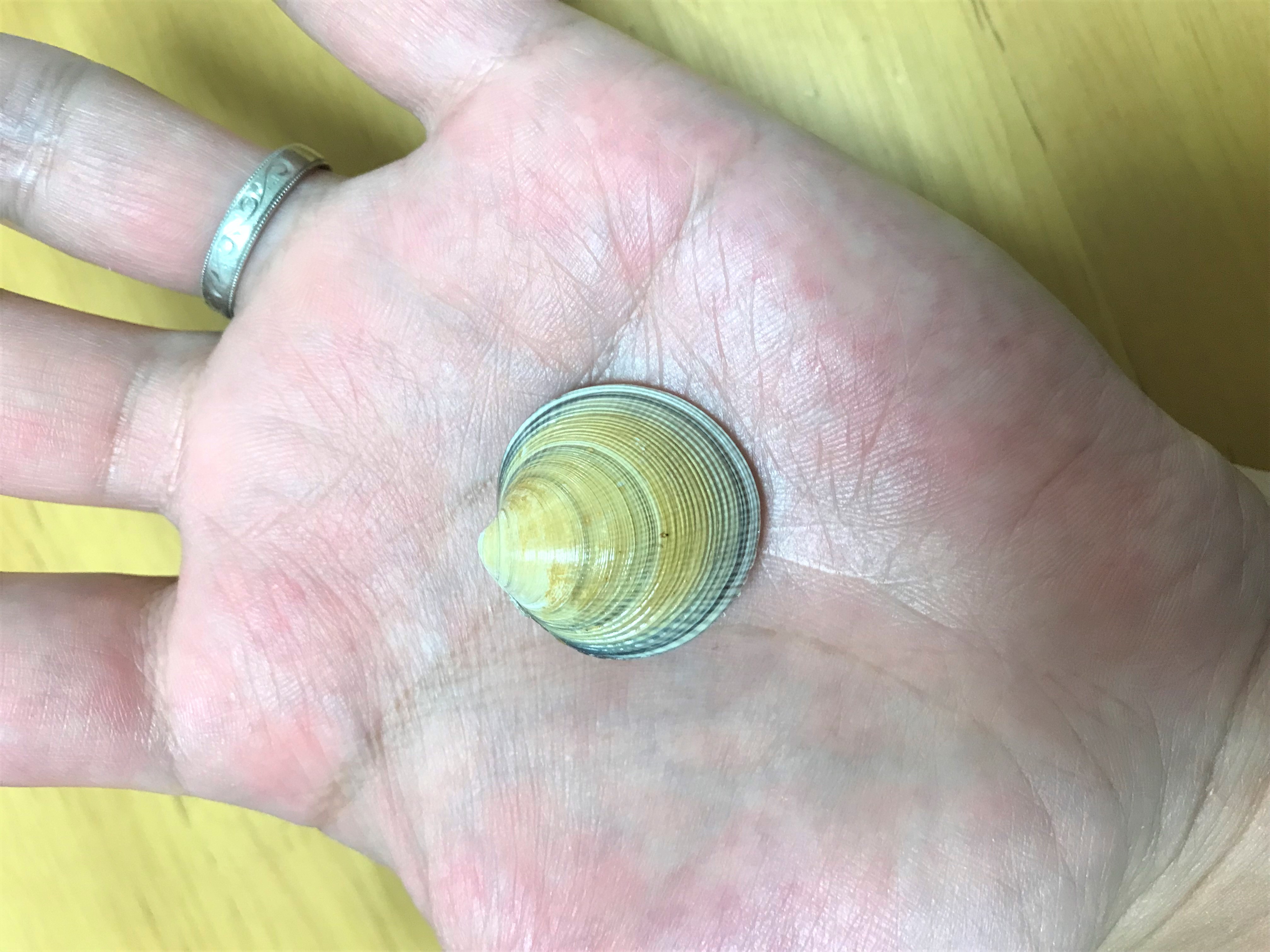

コタマガイ

カクカクしていて、緑色っぽいものなど色の変化が大きいです。

シオフキ

アサリより多くて狙い目です。砂を噛んでいることが多いですが、出汁が出るのでスープ向き。

身を取り出して砂を洗ってから味噌汁にしてもいいですね。

アカニシ(アカニシガイ)

たまにゴロリと出てきます。不思議な形ですが、食べても美味しい!「こちら」

ツメタガイ

左側の茶色っぽい肉食の貝。右のカガミガイに開いているのはツメタガイの仕業。

身(外套膜)がこのように広がり、全体を包んで他の貝に穴をあけて食べる、アサリたちの天敵です。

人間諸君は、ツメタガイを積極的に食べることが結局は楽しい潮干狩りにつながります。

実はおいしいツメタガイを食べる方法は「こちら」!貝で手を切らぬように軍手をするのと、砂が無くなるまで何度もゴシゴシするのがコツ!

ツメタガイのような未利用資源(地魚と呼ばれる未利用魚・低利用魚については「こちら」から)を食べる事で、アサリも取れるようになるし、有名な魚達に人気が集中して資源が少なくなるということも防げます。

バカガイ(アオヤギ:青柳)

馬鹿みたいに取れるとか、ポカーンと口を開けるとか・・・。かわいそうな名前。

これは小さめ。殻が薄いのも特徴です。

↓足がオレンジ色になる場合も。オシャレなハイヒールみたい!

↓左二つがアオヤギ、右四つがハマグリ。貝殻の厚みと身の色で区別できます。

トリガイ と サルボウガイ

右がトリガイ、左がサルボウガイ。後ろの蝶番部分を比較すると見分けやすいです。

サルボウガイや赤貝は、さばくとまな板が赤くなるので、びっくりします!が、そんなものです。

↓左がトリガイ。殻は薄く、割って開けても赤くなりません。

右がサルボウ。殻が硬いので後ろの蝶番部分に刃の峰を当ててねじって開けると真っ赤に。

サルボウ君は潮干狩りで掘っている時に熊手が刺さると赤くなります。驚かずに持ち帰って食べてくださいね。

アカガイ

まだ取っていませんが、サルボウの筋が42本ぐらいならアカガイです。

サルボウと同じようにさばくと赤くなりますが、それが普通です。

イソシジミ

マテガイを掘っていたら結構深いところからコロリ。

岩場にいる貝 ヒザラガイ

岩場にいる貝 マツバガイ、ベッコウガサ

左がマツバガイ、松の葉の針のような模様。右がベッコウガサ。ベッコウガサの方が背が高い。

ヒザラガイ、マツバガイ、ベッコウガサの獲り方、食べ方は「こちら」

ナガラミ(ダンベイキサゴ)

美味しい!ので、買って食べて下さい!「こちら」

真珠層の貝として、知っている人も多いかも??

イボキサゴ(オハジキ貝!)

キレイ!手間はかかるけれどナガラミと同じように食べるかお出汁をとるか。

その後は「オハジキで遊ぶ!」と楽しいです!

ここから下は、私は貝殻を拾っただけで食べてませんが。。。いるハズ!という種類です。

ウチムラサキ

内側が紫色!

うーん、掘ってみたい!

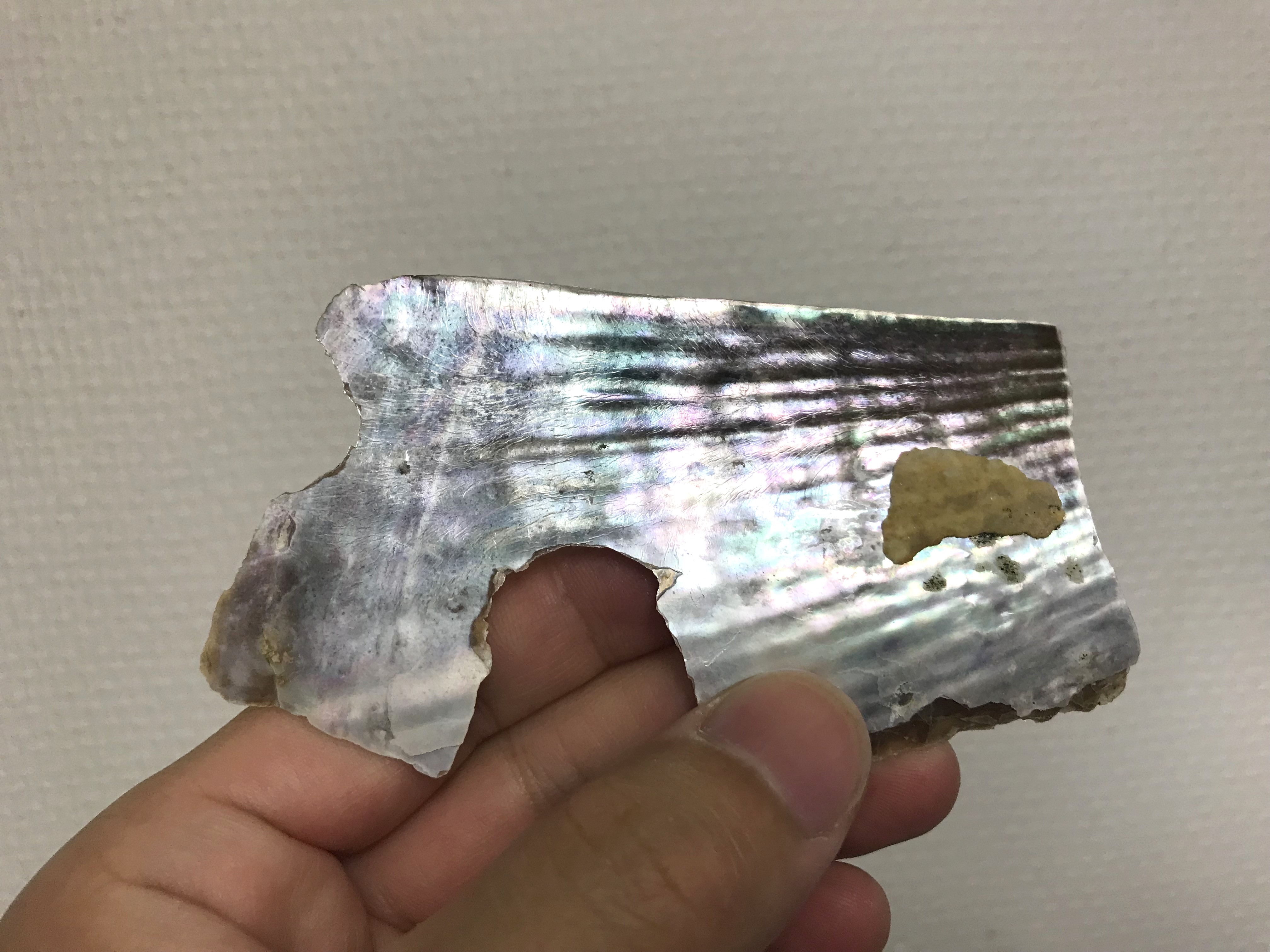

タイラギ(タイラガイ)

カケラだけれど、真珠層が美しい!

ナミガイ(白ミル)

片側一枚だけ。いるんだなぁ。取ってみたいものだ!

オキシジミ??

なんだか丸っこくて可愛い。もっと黒っぽい色の個体が多い。

これも掘ってみたい!

サザエ 苦みやジャリッとした食感が嫌いな人へ

※獲っていい場所は無いはずだけど、食べ方の説明です。

刺身、つぼ焼き出来になる苦みと食感。理由が分かればもっと楽しめます。

「こちら」でサザエを知って、買ってください。

ホタテ

江戸前ではないけれど、こぼさず食べるバーベキューでの裏ワザは「こちら」

潮干狩りのコツ

熊手でカリっと貝に当たったら、熊手をちょっと戻してそこをさらに深く掘り起こすといいでしょう。

砂地の場合、あさりは熊手なしで5-8cmぐらいの深さまでを手探りで探してもいいですね。

軍手をすると手が痛くなりにくく、豆ができにくいので無理せずに。

爪に砂が入るのは潮干狩りの思い出として諦めて楽しみましょう。

料理する前にザザッと洗う時は軍手をしたりすると怪我しません。

食べたいけれど、開かない貝・開いている貝は食べてはいけない?

開かない貝については「こちら」

開いている貝については「こちら」

理由と原因を考えておくと、食べてよいか判断できます。

バクダンに注意!

二枚貝は砂が詰まって固まっている場合があります。

貝と貝を打ち付けて一つずつ音で聞き分けるとすぐわかります。

手間がおいしさにつながるいい例ですね。

これも、貝が開く理由「こちら」を知っていれば理由がわかります。

潮干狩りでゲットした貝の持ち帰り方

色々な方法がありますが、高い温度×長時間により海水中の腸炎ビブリオが増えるのを避けるために、①温めない、②素早く持ち帰る がポイントです。

車ならバケツに海水を入れたまま、リュックに背負う場合は海水から出して帰る直前に濡れた新聞紙で包めば乾かずに数時間は大丈夫。

500㎜のペットボトルを凍らせて持って行き、バケツに入れたり、新聞紙と一緒に持って行けば安心。タオルに包んでおけば簡単には溶けません。

潮干狩り中も、バケツの中の海水をたまに変えて温まらないようにしたり、網を水に浸しながらが安心です。

帰宅後は真水で殻を合わせるように洗えば周囲の砂と一緒にバイキンも流れていきます。

貝のジャリッとした食感

いくら砂抜きしてもダメな場合もあります。砂袋を持つカガミガイは分解必須。

そして、アサリなどでも真珠があると・・・完璧に砂抜きしてもジャリッとします。「こちら」

ジャリッとするのが真珠なら許してくれる??

思い切り噛まずに少しずつ噛んで食べるのが貝の食べ方です。

お刺し身にチャレンジ?!

好き好きですが、貝好きならばチャレンジの価値あり!筋肉部分がお寿司で食べている部分です。

お刺し身で食べたい方は、自分でさばきましょう!内臓は加熱必須。

ヒモと斧足(筋肉部分)にはウイルスなどはおらず、表面をしっかり真水でゆすげばOKです。

トリガイは斧足を半分に切り開いてサッとゆでてこんな感じに!

なんだか見覚えありますよね??

潮干狩りではないけれど・・岩場で獲れる貝

マツバガイ、ベッコウガイ、ヒザラガイ 食べれます。「こちら」

岩場は波が強かったりするので、ケガには十分注意してくださいね。

貝の年齢を知りたい!

貝殻は年齢がわかる場合もあります。↓このヒビのような隙間は冬を越した証拠かな??

「アサリ」、「ハマグリ」共に大体わかるのでチェックしてみてくださいね。

東京湾は他にも「ダイオウイカやホホジロザメもいる江戸前!」は楽しい事が沢山!

海の幸を上手に利用して楽しみましょう!それでは健闘をいのる!